과학자들은 외국 해양생물이 국내로 들어오는 경로로 대규모 수출입 화물선에 사용되는 ‘밸러스트수(선박평형수)’를 지목하고 있다.

○ 7000여 종 생물이 밸러스트수에 실려 이동

따개비는 바위나 암초 등에 붙어 고착생활을 하는 갑각류. 국내에 침입한 외국산 따개비는 3종(주걱따개비, 흰따개비, 닻따개비) 더 있다. 부산과 울산, 포항, 진해 등지에선 이들 외래종을 쉽게 볼 수 있다.

“과거 태평양과 대서양을 오가는 외항선 표면에 다닥다닥 붙어 있다가 우리 해안에 떨어져 정착한 거죠. 요즘은 대규모 화물선을 이용한 국가 간 교역이 활발해지면서 다 자란 해양생물뿐 아니라 알이나 유생까지도 밸러스트수에 실려 들어오고 있습니다.”

20여 년 동안 외래종 따개비를 연구해 온 강릉대 생물학과 김일회 교수의 설명이다.

외국서 온 화물선이나 유조선이 수입 광물이나 석유 등을 내려놓으면 수면 근처에 있던 배의 무게중심이 위로 올라간다. 이때 프로펠러 일부가 수면으로 나오면 공기 중에서 헛돌게 돼 배가 앞으로 잘 나아가지 않는다. 가벼워진 탓에 전복될 위험도 커진다. 이에 출발 전 빈 배의 바닥 안쪽에 바닷물을 채워 약간 가라앉힌다. 이 물을 밸러스트수라고 부른다. 보통 20만 t급 유조선에는 5만∼7만 t, 12만 t급 화물선에는 3만∼4만 t 정도의 밸러스트수를 채운다.

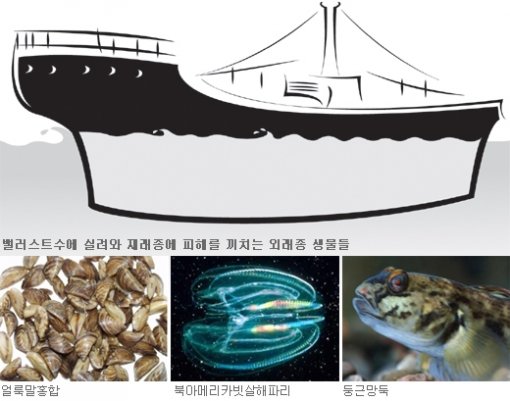

문제는 배가 도착지의 바다에 밸러스트수를 방출한다는 것. 밸러스트수에 실려 간 한국의 해양생물은 이렇게 외국으로 이동한다. 수출 화물선은 반대로 외국 해양생물을 밸러스트수에 실어 우리 바다로 가져온다. 현재 세계적으로 연간 약 100억 t의 바닷물이 밸러스트수로 옮겨지고 있고, 밸러스트수를 따라 이동한 생물은 7000종이 넘는 것으로 추정된다.

○ 외래종이 번식력 강해 재래종 몰아내

외래종 따개비는 고랑따개비 같은 재래종과 사는 곳도 먹이(플랑크톤)도 같다. 그러나 외래종이 더 번식력이 강하고, 오염된 환경에서도 잘 살아남아 경쟁에 훨씬 유리하다. 김 교수는 “국내에 정착한 외래종 따개비가 재래종을 결국 몰아낼지도 모른다”고 우려했다.

토종 홍합은 지중해 담치에게 식탁을 내준 지 오래다. 요즘 먹는 홍합은 국산이 아니라 유럽산이란 얘기다. 국내에는 없던 유령멍게와 주름미더덕도 점점 서식지를 넓혀 가고 있다. 과학자들은 이들 외래종이 밸러스트수에 실려 왔을 것으로 추측하고 있다.

한국 생물도 밸러스트수에 실려 외국으로 많이 옮겨졌다. 10여 년 전 독일과 미국으로 건너간 참게는 논을 마구 파헤쳐 쌀농사에 큰 피해를 줬다. 미국으로 이동한 계화도조개는 급속도로 번식하면서 식물 플랑크톤을 마구 먹어 치워 다른 생물들이 굶어 죽을 지경이다.

밸러스트수에 실려 이동한 생물이 새로운 환경에 적응할 확률은 대략 3%로 매우 낮다. 염분이나 온도 변화에 잘 견디거나 해수와 담수에서 모두 서식하는 등 환경 변화에 덜 민감한 생물이 주로 살아남는다. 국립수산과학원 임동현 박사는 “살아남은 외래종은 토종 포식자에게 낯선 먹이이기 때문에 잘 잡아먹히지 않아 걷잡을 수 없이 번식한다”고 말했다.

○ 국내서 ‘감전사 처리 기술’ 개발

밸러스트수를 채운 배는 외래종 이동의 피해를 줄이기 위해 항해하는 동안 밸러스트수에 화학약품을 뿌리거나 자외선을 쪼여 생물을 죽인다. 그러나 화학약품이 섞인 밸러스트수는 방출할 때 도착지의 바다가 오염되고, 자외선은 생물 사멸 속도가 느린 단점이 있다.

한국해양연구원 김은찬 박사팀은 최근 새로운 밸러스트수 처리 기술을 개발해 해양수산부와 국제해사기구(IMO)의 최종 승인을 기다리고 있다. 배에서 쓰고 남은 전기를 밸러스트수에 가해 외래종을 감전시켜 죽이는 방법이다. 오염 우려도 없고 생물 사멸 속도도 기존 방법보다 빠르다. 승인을 받으면 5억 원 상당의 이 장비를 수출할 수 있다.

IMO는 2009년부터 국가 간의 밸러스트수 이동을 규제할 예정이다. 동해안과 일본, 서해안과 중국처럼 지리적으로 가깝고 생물 종이 비슷할 가능성이 높은 곳을 오가는 배는 밸러스트수 처리 의무를 면제해 주고, 그렇지 않으면 엄격한 처리 기준을 적용하는 것이다.

한국해양연구원 신경순 박사는 “외국으로 나가는 밸러스트수의 생물을 효과적으로 죽이고 국내로 들어오는 밸러스트수를 검사하는 시스템을 제대로 갖추지 않으면 IMO의 규제 이후 외국 선박들이 한국 항구에 오가는 것을 기피할 수 있을 것”이라고 말했다.

임소형 동아사이언스 기자 sohyung@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]멀쩡한 학교 헐고 다시 짓느라 3천억 낭비… “남아도 딴 덴 못 줘”](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131211620.1.thumb.jpg)

댓글 0