은장도 대신 붓을 든 여인, 18세기 풍양 조씨 ‘자기록’ 출간

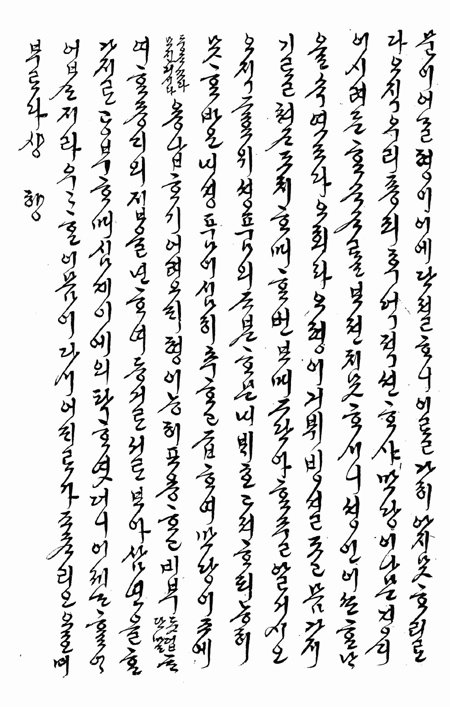

출판사 나의시간은 18세기 풍양 조씨가 쓴 ‘ㅱ긔록’을 처음으로 현대어로 옮긴 ‘여자, 글로 말하다-자기록’을 최근 출간했다. 국립중앙도서관에 소장된 ‘ㅱ긔록’은 200자 원고지 500장 분량의 자서전. 1772년 서울 무반 집안의 둘째 딸로 태어난 조 씨는 1786년 청풍 김씨 동갑내기 김기화에게 시집갔다가 1791년 남편을 잃고 이듬해 이 책을 썼다. 그는 서문 격의 글에서 “나의 궁한 팔자와 혼인에 느낀 설움은 세월이 오래 지나면 능히 기억하지 못할 것이라, 혼인하고서 남편이 병을 앓기 시작한 처음부터 끝까지, 그리고 일을 당하기까지의 대강을 기록한다”고 썼다.

조 씨는 남편이 위독하자 혹여 남편이 숨질 경우 열녀의 길을 걷고자 했다.

남편이 사경을 헤맬 지경에 이르자 당시 민간요법에 따라 자신의 피를 남편에게 먹이려 했다. 조 씨는 ‘생혈(生血)로 행여나 목숨을 늘리는 힘이 있을까’라며 왼쪽 팔목을 찌르지만 손이 떨려 꿰뚫지 못했다. 다시 시도하던 중에 칼과 비녀까지 어른들에게 빼앗긴다. 남편도 그런 부인과는 말도 섞기 싫다며 적극 말렸다.

결국 친정아버지와 시댁 어른들의 거듭된 만류로 마음을 고쳐먹는다. 조 씨는 “생목숨을 끊어 여러 곳에 불효하는 것과 참담한 정경을 생각하니 차마 죽을 수가 없었다. 또 생각건대 내 평생은 이미 정해졌으니 의롭지 못한 모진 목숨을 기꺼이 받아들일지언정 다시 양가 부모님에게 참혹한 슬픔을 더하랴 하여 금석같이 굳게 정하였던 마음을 문득 고쳐 스스로 살기를 정하였다”며 스스로 생의 의미를 부여한다.

10년에 걸쳐 현대 우리말로 옮긴 김경미 이화여대 이화인문과학원 HK교수는 “남성이 쓴 열녀전은 남편을 따라 죽는 것을 당연한 일로 쓰면서 여성의 내면을 보여주지 않았다”며 “자기록은 여성 스스로의 목소리로 죽음을 각오했을 때의 감정을 상세하게 들려준다”고 말했다.

조선시대 젊은 부부의 훈훈한 모습도 볼 수 있다. 어린 나이에 결혼한 부부는 처음엔 서로 어색해 절제된 사랑 표현을 나눈다. 남편이 “모름지기 나의 불찰을 바로잡아서 빠진 곳을 메워보다 나은 슬기가 있어 그대를 가르치리이까”라고 답한다. 이들이 심지어 직접 얘기하지 않고 시어머니를 통해 문답을 하자 시어머니는 부부에게 “통역관 아니면 문답을 통하지 않으니 이런 예법은 어디 있는 것이냐”라며 놀리기도 했다. 또 친정아버지는 상중인 딸이 걱정돼 육즙(고깃국)을 보내고 시어머니는 며느리에게 과일을 먹이려 애쓰는 등 살가운 가족간의 모습도 그려졌다.

박훈상 기자 tigermask@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 1

추천 많은 댓글

2014-12-17 10:28:04

자살은 어떤 이유로도 정당화될수 없으며 가장 이기적인 행동이다. 자신은 죽음으로 모든 것을 끝낼수 있지만 그로해서 부모형제나 자식 친구등 주변 사람들이 평생 지고갈 죄책감과 슬품은 어지할것인가. 가장 아끼고 사랑하는 사람들에게 가장큰 고통을 주는 것이 자살이다.