[고독을 부르는 공간의 사회학]<中> ‘달동네’ 떠나지 않는 사람들

○ 아파트는 외로움 상자

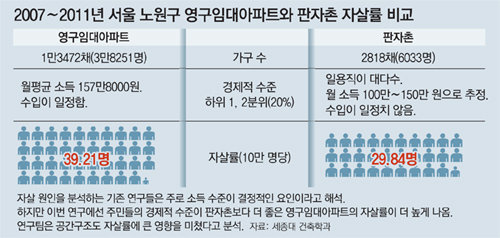

임대아파트 거주민의 평균 소득은 하위 20% 이하의 저소득층이다. 노인과 장애인 등 거동이 불편한 주민도 많아 생활공간은 대부분 단지 내로 한정된다. 인적 관계망이 이웃을 넘어서기 힘들다. 지난달 16일 본보가 만난 이 씨의 하루도 아파트 단지를 벗어나지 못했다. 집 안에서 TV를 보며 대부분의 시간을 보냈고 장보러 나가는 것이 외출의 전부였다. 그나마 아파트 인근에 복지관이 있어 가끔 이곳 ‘노래교실’에 참석해 외로움을 달랜다. 김주영 세종대 건축학과 박사는 “임대아파트는 대부분 보행로가 좁고 단지에 울타리가 쳐져 있다. 또 외부에 마트와 공원이 있어도 몇 안 되는 출입구가 엉뚱한 곳에 위치해 이를 이용하기도 힘들다”고 말했다.

○ 사람 냄새 나는 달동네

약 100채가 자리 잡은 이 마을엔 홀몸노인이 80%가량이다. 이웃들은 길에서 자주 보던 노인이 하루라도 안 보이면 혹시나 하는 마음에 집을 찾아 안부를 묻는다. 김희선 양지마을 통장은 “홀로 사는 노인에겐 이웃이 유일하게 믿고 의지할 수 있는 지지대”라고 말했다.

양지마을의 사례만으로 임대아파트보다 달동네에서 살고 싶은 사람이 많다고 볼 수는 없다. 하지만 스페이스신택스연구소 연구팀이 그동안 송파구 화훼마을, 강남구 수정마을 등 서울시 31개 달동네를 찾아다니며 분석한 결과도 비슷했다. 신행우 연구실장은 “동네길이 발달돼 있고 이웃 간 친밀도가 높은 달동네가 많다. 그곳에선 주민들이 ‘굳이 임대아파트로 들어가고 싶지 않다’는 반응이 높았다”며 “판자촌에 살다가 임대아파트로 이사 간 주민들 중에도 후회하는 사람이 많았다”고 설명했다.

○ 사생활과 공동체의 갈림길

아파트의 외로움은 임대아파트만의 문제가 아니다. 그간 아파트의 설계와 건축은 ‘사생활 보호’를 최고의 가치로 여겼다. 건설사들은 너도나도 ‘나만의 해방구’를 마련해 주겠다는 캐치프레이즈를 내걸었다. 서울 성동구 옥수동에 지어진 고가의 신식 아파트가 대표적이다. 단지 구성을 차가 쉽게 이동할 수 있게 설계해 주민들은 차를 타고 지하주차장으로 들어가고 엘리베이터로 자신의 집까지 올라간다. 단 한 명의 이웃과도 마주치지 않고 외출과 귀가가 가능한 점을 자랑거리로 내세웠다.

하지만 최근 건축업계는 아파트를 공동체 친화적으로 짓는 것에 관심을 돌리고 있다. 층간 소음, 주차 문제 등 이웃 간 소통이 안 돼 생겨나는 갈등이 많아졌기 때문이다. 한 건설사 관계자는 “아파트 내 분쟁과 주민의 고독감을 줄이기 위해 단지 내에 소통의 공간을 마련하기 위한 방법을 모색하고 있다”고 말했다. 대우건설이 경기 화성시에 짓고 있는 아파트에는 주민들 간 화합을 돕는 공용공간이 마련된다. 주민들이 함께 요리를 배우고 노인들이 바둑교실을 열거나 영·유아 공동육아 프로그램을 운영할 수 있는 곳이다. 2008년 국내에서 처음으로 커뮤니티시설을 대규모로 아파트 단지 내에 구축한 GS건설 반포자이 아파트 또한 같은 고민의 결과물이다.

김재형 기자 monami@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![노안-난청, 잘 관리하면 늦출 수 있다[건강수명 UP!]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130484349.12.thumb.jpg)

댓글 0