[2017/탈출!인구절벽/2부 출산의 법칙을 바꾸자]<5·끝> 난임치료 사회적 지원 절실

8월 1일 날씨 더움.

아직도 믿기지 않는다. 한 살 차 여동생은 조카를 넷이나 낳았는데…. 설마 내가 난임(難妊)일 줄은 몰랐다. 결혼 후 첫 5년이 후회된다. ‘피임을 하지 않고 1년 이상 정상적인 부부관계를 해도 임신이 되지 않는 상태.’ 이게 난임임을 진작 알았더라면 조금 달라지지 않았을까. ‘언젠가 되겠지’라고 막연하게 생각했다. 나도 남편도 난임에 대해 잘 몰랐고 배울 기회도 없었다.

멋모르고 일반 산부인과에 치료를 받으러 갔던 기억이 떠오른다. 배부른 임신부들을 보며 상대적 박탈감만 커졌다. 난임센터로 병원을 옮기니 난임 지원 관련 서류를 다시 다 떼어 제출해야 했다. 서류를 구비하며 내 불임 사실을 재확인하니 눈물이 났다. 임신 가능한 시간이 얼마 남지 않았는데, 직장을 그만둬야 할지도 고민이다. 사내에 소문이 돌고 눈치 없는 이들에게서 “난임이라고 휴가를 계속 쓰고, 애 못 낳는 게 벼슬이냐”는 말까지 듣는다. 하지만 비용 부담 때문에 선뜻 일을 놓기도 어렵다.

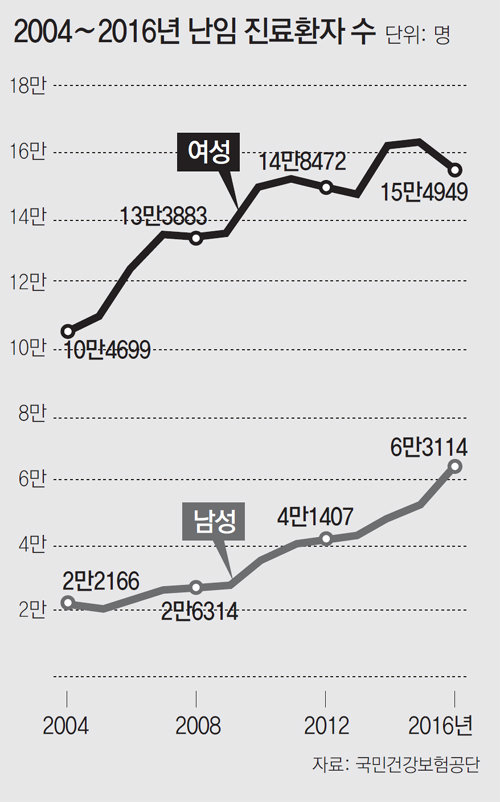

○ 난임 부부 연간 22만 명

동아일보 취재팀이 국민건강보험공단과 연도별 ‘난임 진료 인원’을 분석한 결과 2004년 12만6865명(여성 10만4699명, 남성 2만2166명)에서 지난해 21만8063명(여성 15만4949명, 남성 6만3114명)으로 12년 사이 2배 가까이로 늘었다. 올해 예상 신생아 수(35만1000명)의 60%가 부부의 바람에도 불구하고 태어나지 못하고 있는 셈이다.

취재팀은 문 씨를 포함해 난임 부부 5쌍을 만나 고충을 들어봤다. 서울의 한 은행에서 일하는 결혼 4년 차 김모 씨(33·여)는 난소 기능 저하로 임신이 되지 않아 3번의 난임시술을 받았다. 비용만 1000만 원이 넘게 들었다. 인터넷 난임 카페에서는 난임 부부가 임신을 하면 ‘비용이 많이 들었다’는 의미로 “태명을 삼천이(3000만 원), 오천이(5000만 원)로 지었다”는 우스갯소리가 나돌 정도다. 김 씨는 “내년 5월이면 집 전세기간 만료로 이사를 해야 한다”며 “임신에 들 비용과 생활비 등을 생각하면 한숨만 나온다”고 말했다.

5쌍의 난임 부부는 이구동성으로 ‘비용 부담’과 ‘사회적 인프라 부족’을 토로했다. 난임에 대한 인식 자체가 없었던 자신들을 탓하기도 했다. “아직 젊고 몸이 멀쩡하니 생식 기능에 이상이 있을 거라곤 상상조차 못 했어요. 미리 난임 검진도 받고 대비를 했다면 어땠을까 하는 후회가 밀려와요.”(이모 씨·36·여)

○ 난임은 사회구조가 낳은 고통?

류상우 강남차병원 여성의학연구소 교수는 “나이가 들수록 난소 노화가 진행돼 난자 수가 감소하고 난자의 질은 나빠지면서 난임 가능성이 커진다”고 설명했다. 남성 역시 나이가 들수록 정자 수가 감소하고 활동성이 떨어진다.

최두석 삼성서울병원 산부인과 교수는 “젊은 여성들은 생리가 불규칙해도 대수롭지 않게 생각하고 참는 경우가 많다. 하지만 생리는 건강 상태를 반영해주는 주요 지표”라며 “생식건강이 나쁜 상태를 방치하면 난임으로 이어질 가능성이 높은 만큼 제때 검진을 받아야 한다”고 강조했다.

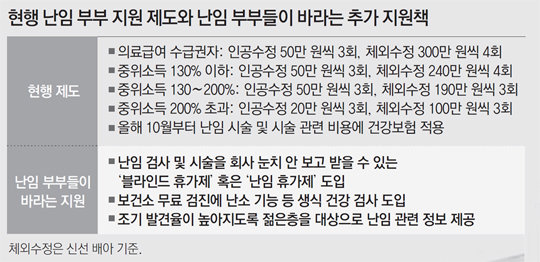

제도적으로는 △난임 시술 지원비 확대 △난임 시술 후 심리치료 의무화가 절실하다. 10월부터 모든 난임시술비에 건강보험이 적용된다. 강준 보건복지부 고령사회위원회 운영지원팀장은 장기적으로 난임 병원비 보장성을 강화해 ‘정부가 난임을 책임진다’는 인식을 강화해 나갈 방침”이라며 “난임 시술 후 우울증 등 심리상담을 의무화해 난임 시술에 실패한 부부의 스트레스를 줄여주고 재도전할 용기를 줘야 한다”고 말했다.

김윤종 zozo@donga.com·이미지 기자

성승훈 인턴기자 서강대 사학과 4학년

저출산 고령화 >

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![“1초 스캔으로 잔반 줄이고 건강 지키는 마법”[허진석의 톡톡 스타트업]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130486662.1.thumb.jpg)

![[광화문에서/장윤정]실망스러운 ‘밸류업’, 그럼에도 계속되어야 하는 이유](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130486458.1.thumb.jpg)

댓글 0