‘백지(白紙).’

1920년 4월 1일 이후 2017년 12월 26일자까지 2만9973번 세상에 나온 동아일보를 두 글자로 줄이면 이렇게 쓸 수 있다.

‘독자(讀者).’

97년 동아일보 역사를 다른 두 글자로 줄이면 이렇게 쓸 수 있다. 독자라는 든든한 ‘빽’이 있었기에 동아일보는 ‘불편부당(不偏不黨) 시시비비(是是非非)’의 제작정신을 지켜올 수 있었다.

●자유언론 실천결의문

일간지의 가장 중요한 임무를 꼽으라면 역시 매일 엄선한 뉴스를 독자 여러분께 전달하는 것. 하지만 1974년 10월 24일자 신문은 그날 세상에 나가지 못했다. 대신 다음날 전날 신문을 배달하게 돼 사과드린다는 사고(社告)를 1면에 내보냈다. 무슨 일이 있었던 걸까.

당시 박정희 정권은 소휘 ‘유신헌법’을 앞세워 언론 길들이기에 나섰다. 정부에 비판적인 보도를 못하도록 아예 기관원이 언론사에 출입하며 기사에 쓴 낱말 하나하나를 모두 검열한 것. 이에 동아일보 기자들은 이날 ‘자유언론수호대회’를 열고 다음과 같은 결의문을 채택했다.

“(전략)우리는 자유언론에 역행하는 어떠한 압력에도 굴하지 않고 자유민주사회 존립의 기본요건인 자유언론 실천에 모든 노력을 다할 것을 선언하며 우리의 뜨거운 심장을 모아 다음과 같이 결의한다.

1. 신문, 방송, 잡지에 대한 어떠한 외부간섭도 우리의 일치된 단결로 강력히 배제한다.

1. 기관원의 출입을 엄격히 거부한다.

1. 언론인의 불법연행을 일절 거부한다. 만약 어떠한 명목으로라도 불법 연행이 자행되는 경우 그가 귀사할 때까지 퇴근하지 않기로 한다.”

이에 분노한 박정희 정권은 각 기업체를 호출해 동아일보에 광고를 내지 말라고 요구했다. 결국 그해 12월 16일경부터 광고 계약을 해지하겠다는 회사가 하나 둘 나타나기 시작했다. 수상한 낌새를 눈치 챈 당시 야당 신민당에서 12월 26일 긴급당직자 회의를 열고 ‘광고 탄압은 새로운 수법의 언론 탄압’이라고 규정했지만 줄어드는 광고 물량까지 채울 수는 없었다.

결국 그날(1974년 12월 26일)자 동아일보 4, 5면 하단에 광고를 내보내겠다는 회사를 찾지 못해 결국 백지 상태로 세상에 나갔다. 자매지 ‘신동아’, ‘여성동아’ 구독 광고가 한 구석을 차지하고 있을 따름이었다. 그 전까지 동아일보는 최소 일주일 정도 광고 예약이 밀려 있던 상황이었다.

●광고국장 명의로 내보낸 광고

언론사 역시 ‘회사’이기 때문에 언론사 구성원들 역시 이슬만 먹고 살 수는 없다. 언론사에 있어 광고는 곧 ‘생명줄’이다. 유신정권이 광고주를 압박한 것 역시 동아일보의 숨통을 끊어 놓으려는 의도였다.

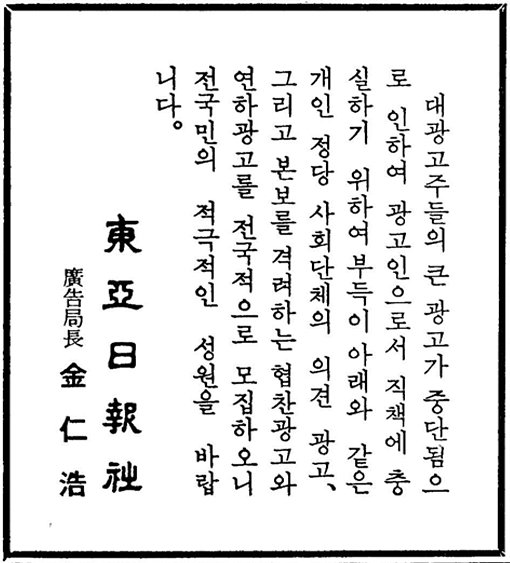

이에 굴하지 않고 버티려면 동아일보가 기댈 곳은 독자밖에 없었다. 동아일보는 그해 12월 30일 김인호 당시 광고국장(1923~2016) 명의로 ‘광고 모집 광고’를 내보냈다.

이 광고에 등장하는 ‘아래와 같은 (광고)’는 이날 1면 하단에 나간 ‘언론자유와 기업의 자유’를 가리킨다. 이 글을 쓴 홍종인 선생(1903~98)은 조선일보 편집국장, 주필, 부사장, 회장 등을 지낸 원로 언론인이었다.

그렇다면 홍 선생이 쓴 이 글이 동아일보 독자가 보낸 첫 번째 ‘격려광고’일까. 이에 대해 김 국장은 생전 언론 인터뷰에서 ‘아니다’고 말했다. 그는 “그 글은 원래 편집국으로 들어온 칼럼이었는데 1면 하단 자리에 실은 것”이라며 “격려광고라면 광고국에 광고를 의뢰하고 광고료도 내야 하는데 그 글을 그렇지 않았다”고 설명했다.

이어 “그날 처음으로 격려광고를 모집한다고 공지를 냈는데 어떻게 동시에 격려광고가 실릴 수 있었겠느냐”며 “(광고 문구에 등장하는) ‘아래와 같은’도 그 문안의 그 다음 구절을 가리켰을 뿐”이라고 덧붙였다.

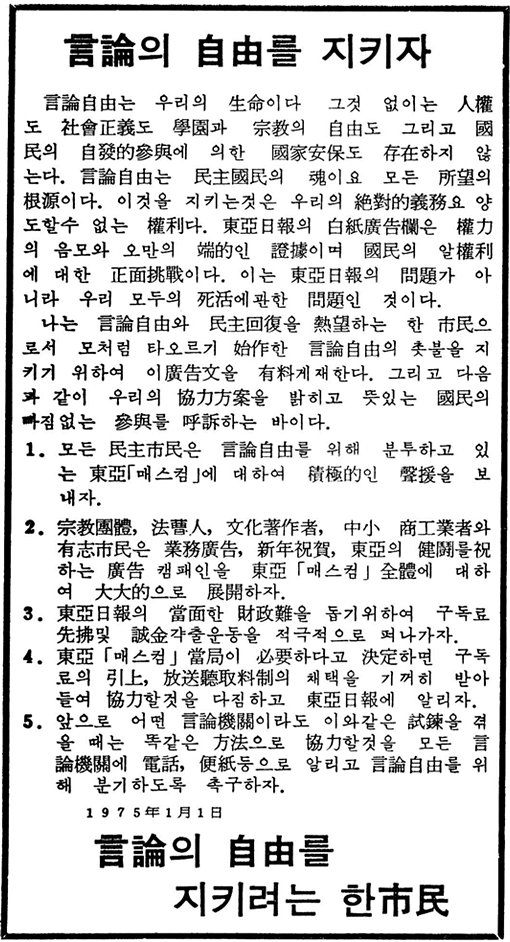

●격려광고 1호는 DJ

김 국장은 계속해 “신년호에 전면광고를 내기로 했던 회사(GM코리아)가 광고를 돌연 취소해 격려광고를 싣기로 했던 것”이라며 “모집광고가 난 것을 보고 격려광고를 의뢰한 사람은 김대중 전 대통령이 1호”라고 말했다.

당시 가택연금 상태였던 김 전 대통령은 총무비서였던 김옥두 전 의원(79)을 통해 격려광고를 전달했다. 단, 당시 정치상황을 고려해 이 광고를 김 전 대통령 실명이 아니라 ‘언론의 자유를 지키려는 한 시민’이라는 이름으로 나갔다.

이후 그해 7월 16일자부터 다시 광고를 정상적으로 내보낼 때까지 동아일보에 들어온 격려광고는 총 1만351건에 달했다. 금액으로는 5억6755만 원. 한국은행에 따르면 이는 지난해 11월 기준으로 약 57억3850만 원에 해당하는 돈이다.

역시 그랬다. 백지를 채워 기사를 완성하는 건 언론사지만 그 기사에 생명력을 불어넣는 건 바로 독자 여러분이다.

황규인 기자 kini@donga.com

백 투 더 동아 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

오늘의 운세

구독

-

교양의 재발견

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[백 투 더 동아/1월 17일]‘이 아비는 아무 할 말이 없다이’…잊을 수 없는 1987년의 기억](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/01/17/88204030.3.jpg)

![[김순덕의 도발]극단적 리더는 왜 실패하는가 ; 다시 보는 윤석열과 ‘처칠 팩터’](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130688428.1.thumb.png)

댓글 0