#1. 올 2월 헬스케어 기업 휴이노의 손목시계형 심전도 측정기는 ‘정보통신기술(ICT) 규제 샌드박스 1호’로 선정됐다. 환자의 심전도 기록에 이상이 생기면 전화나 문자로 병원에 올 것을 안내하는 장치다. 하지만 의료계에서는 ‘원격의료’를 우회적으로 허용한 것 아니냐는 반발이 나왔다. 정부는 “환자 상태를 모니터링할 뿐 진단과 처방은 하지 않아 원격의료는 아니다”라고 한발 물러섰다.

#2. 서울대병원은 올 2월 복막 투석환자의 상태를 병원에서 주치의가 바로 확인할 수 있는 ‘원격 모니터링’ 시스템을 도입했다. 하지만 수치가 급격히 올라가도 의사가 손쓸 방법이 없다. 환자에게 복막투석기를 조정하라는 지시를 내리거나 병원에 오라고 하면 현행법상 금지된 ‘원격의료’에 해당하기 때문이다. 정부는 지난달 발표한 ‘바이오헬스 산업 혁신전략’에서 올해 안에 의료진의 개입이 가능하도록 가이드라인을 만들겠다고 밝혔다.

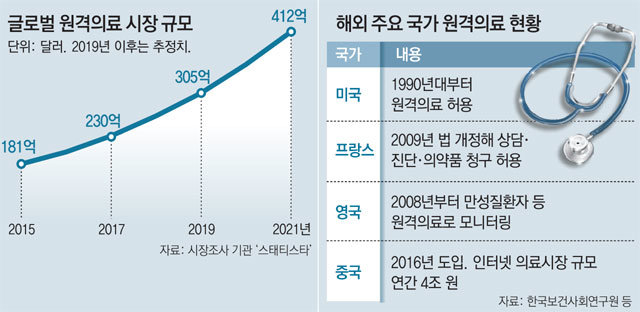

일본 등 해외 주요국들은 원격의료 수준을 나날이 업그레이드하고 있는 반면에 한국은 의사가 환자 상태를 모니터링할 수 있느냐를 두고서도 이처럼 논란이 거세다. 5세대(5G) 통신 서비스 상용화로 멀리 떨어진 환자를 시차 없이 로봇으로 원격 수술할 수 있는 시대가 열렸지만 철벽 규제에 막혀 국내 원격의료는 걸음마 단계를 벗어나지 못하고 있는 것이다.

‘원격 모니터링’ 도입이 어렵다 보니 병원에 가지 않고 진단이나 처방을 받는 것은 더 기대하기 힘들다. 현행 의료법은 의료진 간의 ‘협진’ 형태의 원격의료만 허용한다. 환자 옆에 의사나 간호사가 반드시 있어야 하고, 환자나 보호자에게 직접적으로 의료 행위를 할 수 없다. 그나마 △도서 벽지 △군부대 △원양 선박 등 의약 취약지에서 의사와 환자 간 원격의료를 허용하는 의료법 개정안이 발의만 돼 있고, 국회 통과는 미지수다.

의료계는 원격진료를 허용하면 대형병원 환자 쏠림 현상이 심화돼 의료 생태계가 무너질 수 있다고 우려한다. 미국, 중국 등과 달리 국토가 좁고 인구가 밀집해 의료 접근성이 높아 원격진료가 불필요하다고 주장한다. 대한의사협회 박종협 대변인은 “현행 의료수가 체계는 국민의 체감 의료비가 낮아 원격 진료를 통해 의료비 부담을 크게 낮출 수 있을지 불확실하다”며 “(원격진료를 도입하면) 의료 서비스의 질이 낮아질 우려도 있다”고 말했다. 이런 반대에 부딪쳐 원격진료 도입은 지난 20년 동안 한 발짝도 나가지 못했다. 2000년 김대중 정부에서 논의가 시작된 뒤 5명의 대통령이 원격의료 도입의 필요성을 강조해 왔지만 대못처럼 박힌 규제는 꿈쩍도 하지 않았다.

그 사이 주요 선진국들은 원격의료를 앞다퉈 도입해 미래 먹거리 산업으로 육성하고 있다. 비단 선진국뿐이 아니다. 중국은 2016년 원격의료 도입 후 원격 진료 환자가 1억 명을 넘었다. 동남아시아에서는 영상통화로 진료를 받은 뒤 의약품 처방부터 구입, 배달이 가능한 애플리케이션도 인기다.

박성민 min@donga.com·사지원 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![그리스 경제 부활이 긴축 덕분?…진짜 반전은 따로 있다[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480916.1.thumb.jpg)

댓글 0