3년간 초중고내 몰카 적발 1000건

올해 4월 3일 경찰이 서울 강남구의 한 고교에 다니는 A 군(17) 집을 찾았다. A 군이 같은 학교에 다니는 여학생들의 신체를 몰래 찍고 이를 남학생들에게 유포했다는 신고가 접수됐기 때문이다. 1월에 이런 내용의 신고를 받은 경찰이 관련 수사를 해오다 이날 A 군 집을 압수수색한 것이다.

경찰이 압수한 A 군의 휴대전화를 포렌식(디지털 저장매체 복구 및 분석)했더니 여러 장의 불법촬영물이 확인됐다. 경찰은 불법촬영 혐의로 입건한 A 군에 대해 기소 의견을 달아 지난달 25일 검찰로 넘겼다. A 군은 경찰 조사를 받을 때 불법촬영의 위법성을 인식하지 못한 듯한 태도를 보였다고 한다. 경찰에 따르면 A 군은 “예뻐서 찍었다. 친구들에게 자랑하려고 (불법촬영 사진을) 보여줬다”고 진술했다.

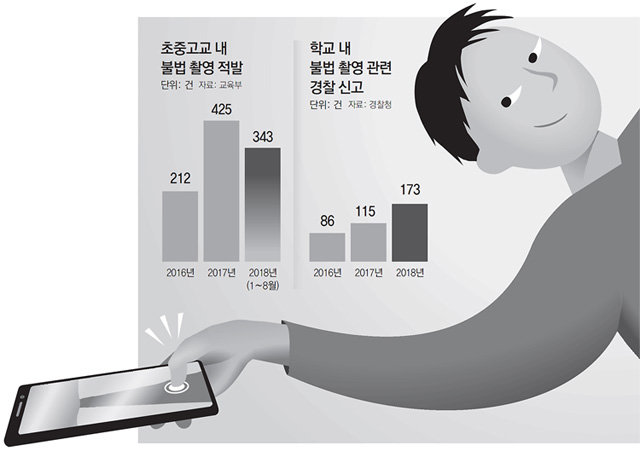

A 군처럼 전국의 초중고교에서 불법촬영을 하다 적발된 사례가 약 3년간 1000건 가까이에 이른다. 교육부가 김해영 더불어민주당 의원실에 제출한 ‘초중고교 불법촬영 적발 현황’ 자료에 따르면 2016년 212건이었던 학교 내 불법촬영이 2017년엔 425건으로 2배 이상으로 급증했다. 2018년 들어서는 8월까지 343건이었다. 사정이 이렇지만 불법촬영 피해가 발생한 학교들은 사건을 숨기는 데 급급하다.

학교 측은 불법촬영에 따른 피해를 심각하게 여기지 않은 것으로 보인다. C 양의 학교는 지난해 10월 학교폭력대책자치위원회(학폭위)를 열어 B 군에게 사회봉사 20시간, 특별교육 15시간의 징계를 내렸다. 학폭위가 열리기에 앞서 학교 측은 B 군에 대해 4일간 출석정지를 하기도 했다. 하지만 B 군은 출석정지가 끝나고 같은 학급으로 돌아와 C 양과 같은 교실에서 지냈다. C 양은 불법촬영 가해자와 같은 반에서 지내면서 대학수학능력시험을 준비해야 했다. C 양은 “(인터넷) 어딘가에 내 사진이 있을 수도 있다”며 불안감을 호소했다. 같은 학교의 다른 여학생도 “B 군이 내 사진도 나 몰래 촬영하지 않았을까 하는 생각이 들어 두렵다”고 했다. A 군의 학교는 올해 2월 학폭위를 열어 A 군에게 ‘특별교육 5일’의 징계를 내렸다. A 군과 같은 학교에 다니는 여학생이 짙은 화장을 자주 하고 잦은 지각을 했다가 받은 것과 같은 수준의 징계다. A 군 사건을 수사한 경찰 관계자는 “학교 측은 사건이 알려지는 것을 원치 않았고 내부적으로 서둘러서 조용히 처리하려는 분위기였다”고 말했다.

서울 강남구의 한 중학교에서는 D 군(15)이 체육복 소매에 휴대전화를 넣고 여학생들의 다리를 몰래 촬영하는 일이 있었다. D 군의 휴대전화에서 불법촬영물을 발견한 동급생들은 3월 28일 담임교사에게 이를 알렸다. D 군은 4월 초 학폭위 징계를 받았다. 선도부였던 D 군은 징계가 끝난 뒤 선도부 활동을 계속한 것으로 알려졌다.

이 학교 학생들은 지난달 청와대 국민청원 게시판에 D 군의 불법촬영에 따른 피해 사실을 알리는 글을 올렸다. 그러자 학교 측은 청원글을 올린 학생을 교무실로 불러 경위를 캐물었다고 한다. 청원글을 소셜네트워크서비스(SNS)에 공유하거나 청원글에 대해 ‘좋아요’를 누른 학생들까지 교무실로 불려갔다고 한다. 이 학교 3학년의 한 학생은 “선생님들이 ‘청원글 올린 사람이 누구냐’며 학생들을 교무실로 불러 두려웠다. 학교 측에서 ‘허위사실을 유포하면 고소도 할 수 있다’는 이야기가 나와 모두 입을 닫게 됐다”고 털어놨다. 학교 측은 “청원에 올린 글의 사실관계를 확인하기 위한 차원이었다”고 해명했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0