● ‘추상이라는 방대한 진폭’

“학창시절 일본식 서양미술을 공부한 나는 그 방법에서 탈출하는 데 10여 년을 보냈다. 가장 방황할 무렵 눈앞에는 현대미술의 메아리, 그 방대한 진폭이 다가왔다. 추상의 새로운 의미에 맞서 무엇을 어떻게 그려야 하는가. 시행착오가 겹치며 또 10여 년 세월을 보냈다.”(‘미술춘추’ 1980년 가을호)

일본 도쿄 다이헤이요(太平洋)미술학교를 졸업하고 1945년 한국에 돌아온 김영주는 1953년 부산에서 첫 개인전을 열었고 1957년 한국미술평론가협회를 만들었다. 이 무렵 그가 내놓은 작품 ‘예술가의 가족’은 당시 국내 예술가들이 마주한 상황을 잘 보여준다. 그림에는 어렴풋이 사람의 형상이 보이지만 구체적 표현은 생략됐다. 인물을 기호처럼 나타낸 뒤 그 위를 노란색으로 덮어 형체를 일그러뜨린 모습이다. 이런 표현은 제2차 세계대전으로 초토화된 유럽에서 생겨난 ‘앵포르멜’(프랑스어로 ‘형태가 없는’을 뜻하는 말로 유럽에 퍼진 추상미술을 뜻함)에서 볼 수 있는 전형적 형태다.

1950년대 이후 국내 예술가들은 일본의 잡지인 ‘미술수첩’을 통해 프랑스와 미국의 추상 미술에 관한 정보를 접했다. 이 때문에 미술계에서 추상 미술이 큰 화두가 됐다. 운보 김기창은 “추상미술의 성행이 세계적 풍조가 된 지금 동양화도 시대성과 발맞춰 전진해야 한다”고 목소리를 높였다. 또 다른 작가는 “추상은 미술이 아니다”라며 부정적 반응을 보이기도 했다. 이런 가운데 김영주는 “앵포르멜이야말로 세계에 가장 공통되는 조형 언어의 시초”라며 추상화를 적극 받아들였다.

● 추상 미술의 세 갈래

흔히 추상화는 구체적 형태가 없는 이해하기 어려운 그림으로 여겨진다. 전혁림 화백은 “서예나 음악, 가구 도자기 디자인 등 우리 생활의 태반이 추상이지만, 미술은 막연히 인식한다. 국전(대한민국미술대전)을 구상, 비구상으로 구분해 전시회를 갖게 한 것도 이런 막연한 인식의 소산”이라고 말하기도 했다. 이러한 이분법적 분류는 여전히 추상 미술이 무엇인지 헷갈리게 한다.

미술사의 흐름을 보면 추상화는 크게 세 갈래로 펼쳐졌다. 첫 번째는 형태의 변형과 단순화를 통한 개성화(몬드리안), 두 번째는 보이지 않는 세계의 탐구(칸딘스키), 세 번째는 미학이나 철학의 선언적 추상(말레비치)다.

김영주의 추상은 세 갈래 중 어디에 해당할까? 그의 드로잉을 보면 사람의 얼굴을 비롯한 구체적 형상이 보인다. 세 갈래 중 첫 번째, ‘형태의 변형과 단순화를 통한 개성화’라는 걸 알 수 있다.

제2차 세계대전 이후 대부분 화가들이 이런 추상화를 그렸다. 물감을 흩뿌린 잭슨 폴록도, 색면을 그린 마크 로스코도 초기 그림에는 인물과 풍경이 드러난다. 전쟁을 피해 미국으로 온 난민이었던 이들은 자신이 겪었던 불안과 공포를 캔버스에 풀어냈다.

이 때문에 이들의 추상을 ‘모더니즘적 순수’라고 규정한 비평가 클레멘트 그린버그는 후대에 비판을 받기도 했다. 사실 그 작품들은 아무 내용이 없는 ‘순수’가 아니라 감정이 가득 찬 것이었기 때문이다.

● ‘한국성’으로 찾아간 문자

“나의 그림에서 숨쉬는 숱한 기호들은 나의 그림자 - 나의 언어의 표상이다. 나는 기호의 속삭임에서 ‘그날이 오면’과의 대화를 계속한다. 나는 그 날이 어떤 날인지 모르고 상상만 한다. 내가 생각하는 뜻은, 인간 본성의 원초적인 삶과 나의 영혼이 교감하는 과거와 현재 미래의 신화시대다.” (현대미술 1991년 가을호)

예를 들어 산을 그린다고 했을 때, 그것을 표현하는 여러 가지 방법이 있지만 ‘山’이라고만 적어도 뜻을 전달할 수 있다. 한자가 결국 그림의 무수한 단순화 끝에 만들어진 기호인 것처럼 말이다. 이응노, 남관 등 한국 작가들은 추상을 받아들이며, 이것의 상징성을 문자와 연결해 자신만의 개성을 찾아나갔다. 김영주도 마찬가지였다.

‘신화시대’라는 제목은 이러한 단순화를 통해 작가 고유의 개성과 본질을 추구했던 의도를 드러낸다.

“순수함이 살아있는 원시 상태를 나타내고 싶다. 인간 본연의 순수함 이상으로 소중한 것은 없다. 캔버스 속에서 모든 진실과 순수함이 살아있는 신화시대를 꿈꾼다.”

김영주는 세계적 흐름에 발맞춰 한국 작가로서 자신의 언어를 찾고자 했다. 1993년 미국 뉴욕 소호 헤나캔트 갤러리에서 개인전을 열었을 때 그는 “미국 화단이 우리나라 작품을 잘못 판단하고 있다. 우리의 예술성이 무엇인지 보여주기 위한 전시”라고 자신했다. 얼마 지나지 않아 그가 작고하고 10여 년 세월이 지났다. 그가 남긴 문자 추상에 대한 재조명과 연구는 이제 막 시작하는 단계다.

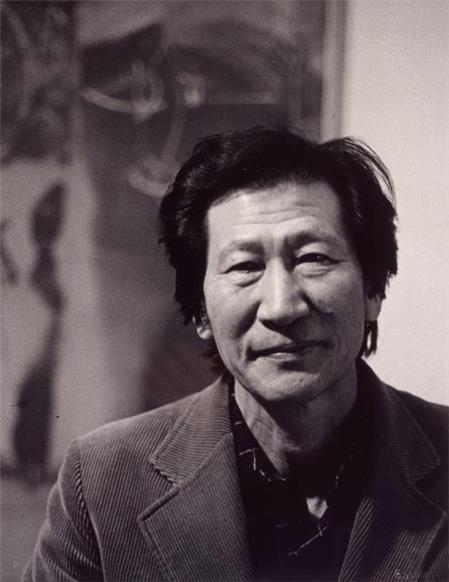

노담(老潭) 김영주(1920~1995)

1920년 함경남도 원산 출생

1943년 일본 도쿄 태평양미술학교 졸업

1963년 상파울루 비엔날레 한국 대표 작가

1970년 중앙대 예술대학 교수

1992년 은관문화훈장

2005년 국립현대미술관 ‘김영주’전 개최

김민기자 kimmin@donga.com

한국미술의 딥 컷 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

황재성의 황금알

구독

-

오늘의 운세

구독

-

동아광장

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![두런두런 시끌벅적… 그림 속에 이야기가 넘쳐난다[한국미술의 딥 컷]〈2〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/05/08/100955010.1.jpg)

댓글 0