윤범모 국립현대미술관장

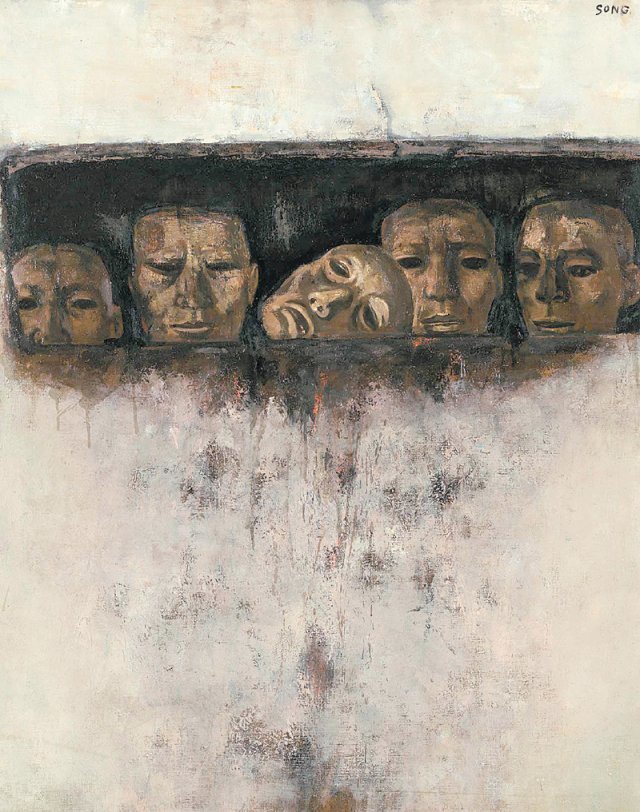

재일 화가 송영옥(1917∼1999)의 이야기다. 일본에서의 어려운 화가 생활은 비싼 미술 재료를 제대로 사용할 수 없게 했다. 물감도 비쌌지만 캔버스 역시 비쌌다. 그래서 고육지책으로 한번 출품했던 작품은 지우고 그 위에 새 그림을 그렸다. 출품작 지우기는 생활 습관처럼 자연스러워졌고, 이는 마침내 예술철학으로 발전했다. 공공장소에서 발표했으면 그것으로 작품의 생명은 마감된 것으로 보았다. 더군다나 미술작품은 상품이 아니어서 판매 목적으로 남길 수 없다고 생각했다. 이 때문에 송영옥은 유존 작품이 많지 않다. 빈곤한 생활이 특이한 습관을 불러왔고 예술작품의 상품화는 체질적으로 거부하게 되었다.

송영옥은 제주 출신이다. 일제강점기에는 제주와 오사카 사이에 직항 항로가 있었다. 그래서 오사카에는 제주 출신 동포들이 많다. 부모를 따라 도일한 송영옥은 1940년대 초반 오사카미술학교를 다녔다. 동기생으로 윤재우 등이 있고, 절친한 화가로 뒤에 월북한 청계 정종여가 있다. 송영옥은 1982년 재일동포 추석성묘단의 일원으로 55년 만에 고국의 땅을 밟았다. 나는 일본의 한 미술행사에서 송 화백을 처음 만났다. 그리고 이내 친해졌다. 우리는 각자의 집을 왕래하면서 가족과도 가깝게 지냈다. 말년에 살았던 그의 도쿄 닛포리 집은 단칸방으로 둘이 마주 앉으면 무릎이 맞닿을 정도로 좁았다. 어쩌다 화가의 집에 들러 쌀을 팔아주고 오기도 했다.

나는 작가 말년에 서울에서 회고전 개최를 추진했다. 살아생전 조국에서 자신의 작품을 발표하고 싶었던 화가의 염원을 풀기 위해서였다. 하지만 작품을 모을 수 없어 전시는 불발되었다. 참으로 안타까운 일이었다. 경남 진주 출신으로 1950년대 일본 화단에서 중요한 작가로 활동했던 조양규, 그는 북송선을 타고 평양으로 떠났지만 이내 역사의 뒤안길로 사라졌다. 조양규와 가깝게 지냈던 송영옥, 그들의 인생 항로는 사뭇 달랐다. 송영옥은 외지에서 외롭게 눈을 감았지만 그의 작품은 오늘도 살아 꿈틀거리고 있다. 미술작품이란 무엇인가. 작품은 꼭 영원히(?) 살아남아 있어야 하는 것일까. 성주괴공(成住壞空)이라 했거늘, 이 땅에 영원한 것이 어디에 있단 말인가. 출품작을 지우는 화가의 행위, 거기서 나는 많은 시사점을 챙기게 된다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![기자단 빠진 尹 현장행보, 국민들 궁금증 더 키운다[기자의 눈/이상헌]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/09/06/126893319.11.jpg)

댓글 0