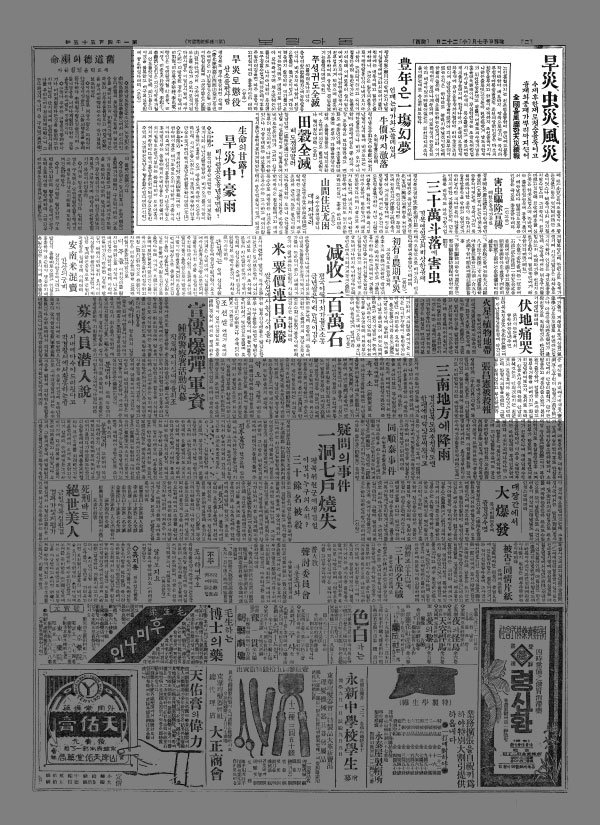

1924년 08월 22일

플래시백

모내기 할 때부터 불길했습니다. 비가 오지 않았거든요. 1924년 이야기입니다. 경상북도에서는 벌써 모내기가 끝났을 7월에도 실적이 70%가 안 됐죠. 곡창이었던 호남도 사정은 마찬가지였습니다. 광주에서는 4월 이후 내내 가물어 모내기 한 논이 예년의 10%에 그쳤죠. 전북평야는 절반 이상이 백사장으로 변한 상태였습니다. 마실 물까지 부족했죠. 어디를 가나 농민들의 얼굴에는 불안과 공포가 어려 있었습니다. 결국 가뭄은 수십 년만의 한재(旱災)가 됐습니다. 정도와 범위 모두 가공할 수준이었죠. 엎친 데 덮친 격으로 해충 벼멸구가 기승을 부리고 동남풍까지 불어 남은 벼까지 말려 죽였습니다. 논바닥이 섭씨 54도를 넘기도 했죠. 한재에 충재(蟲災)와 풍재(風災)가 겹쳤던 겁니다. 황해도에는 7월 말에 물난리까지 났죠. 좁은 땅에 한재와 수재(水災)가 이어지는 총체적 재난상황이었죠.

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

고준석의 실전투자

구독

-

e글e글

구독

-

동아광장

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[동아플래시100]도시빈민의 시작점, 일제강점기 ‘토막민’을 아시나요?](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/04/20/106494968.1.jpg)

댓글 0