진중권 전 동양대 교수가 유시민 노무현재단 이사장을 기소한 건 검찰권 남용이라는 더불어민주당 김용민 최고위원의 주장을 조목조목 비판했다.

검찰은 ‘국가기관’이기 때문에 ‘한동훈 검사장의 노무현재단 계좌 불법 열람’ 의혹은 비판의 대상이 돼야 하고, 한 검사장은 명예훼손죄의 피해자가 될 수 없다는 김 최고위원의 지적을 비판한 것이다.

진 전 교수는 6일 신동아에 기고한 칼럼에서 “어이가 없다”면서 “본인은 자기를 좀 비판했다고 시민 진중권을 ‘명예훼손’으로 고소하지 않았던가. 국회의원 개개인은 국가의 입법기관 아닌가”라고 꼬집었다.

진 전 교수는 “대통령은 자신을 비방하는 유인물을 뿌렸다고 일개 시민을 고소했다. 비난에 못 이겨 결국 소를 취하했지만, 그 와중에도 ‘향후 개별 사안에 따라 판단할 것’이라고 엄포를 놓았다”면서 “대통령은 모욕도 못 참는데, 검사는 명예훼손까지 참으란다. 이게 말이 되는가”라고 꼬집었다.

진 전 교수는 “문제는 ‘거래정보제공 사실’ 자체가 없었다는 것”이라며 “애초에 정보를 제공한 적이 없는데 무슨 ‘유예’할 ‘통보’가 있겠는가”라고 지적했다. 그러면서 “이는 유 이사장 본인이 인정했다”며 “의혹 제기에 필요한 ‘사실의 근거’를 갖추지 못했다지 않은가”라고 지적했다.

진중권 “유시민 절대 용서해선 안 된다”

진 전 교수는 유 이사장을 “절대로 용서해서는 안 된다”고 주장했다.그는 “유 이사장의 거짓말로 인해 한동훈 검사장은 한동안 ‘무고한 이를 음해하는 사악한 정치검사’로 지내야 했다”면서 “누명을 쓰고 검찰의 조사를 받아야 했고, 압수수색 과정에서는 후배 검사에게 물리적 폭행까지 당했다”고 설명했다. 그러면서 “두 번 연거푸 좌천되어 지방의 한직으로 밀려나 아직도 복귀하지 못한 상태”라고 덧붙였다.

진 전 교수는 “이렇게 한 개인에게 구체적인 피해가 발생했고, 그 피해는 아직 복구되지 않았다”면서 “유 이사장의 발언은 정확히 당시 검찰총장과 한동훈 부장검사를 제거하기 위한 추잡한 정치공작 속에 배치되어 있었다. 이는 공인에 대한 비판과는 아무 관계없는 정치적 모략”이라고 지적했다.

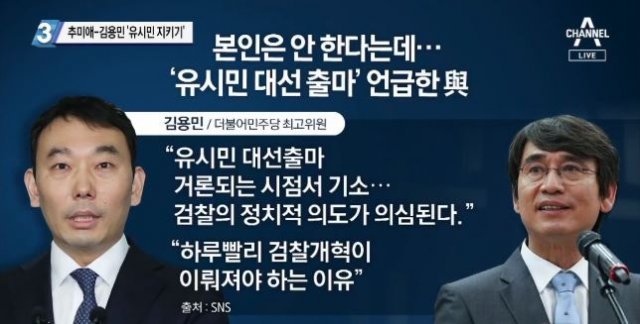

김용민 “유시민 기소는 검찰권 남용”

앞서 전날 김 최고위원은 페이스북에 올린 글에서 “유 이사장에 대한 검찰 기소는 검찰권 남용”이라고 주장했다.그러면서 “유 이사장은 한동훈 검사가 속한 검찰을 지칭하는 과정에서 검사 한동훈을 언급한 것이지 일반 시민으로서 한동훈을 언급한 것이 아니다”며 “유 이사장에 대한 대선 출마가 언급되고 있는 현 시점에서 위와 같은 기소가 이루어졌다는 사실에서 검찰의 정치적인 의도가 의심된다. 하루빨리 검찰개혁이 이루어져야 하는 이유”라고 했다.

정봉오 동아닷컴 기자 bong087@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0