‘행사의 여왕’으로 소문난 트로트가수 장윤정은 ‘톨게이트의 여왕’이란 별명도 갖고 있다. 독도, 울릉도를 제외하고 전국 방방곡곡을 다니면서 안 가본 톨게이트가 없기 때문이다. ‘고속도로’라는 단어에서 제일 먼저 떠오르는 것 중 하나가 통행료를 받는 톨게이트. 1969년 국내 최초로 경인고속도로가 개통하면서 수납원이 요금을 징수하는 시스템도 시작됐다.

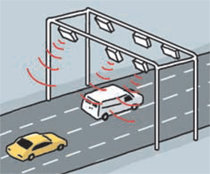

▷그로부터 반세기가 흘렀으나 유인(有人) 징수 시스템은 여전히 우리 곁에 존재한다. 전국 톨게이트에 마련된 1.65m²(약 0.5평)짜리 부스에서 6700여 명이 하루 3교대 8시간 근무하며 평균 2000대의 차량을 처리한다. 2000년 첫선을 보인 하이패스 시스템은 2007년 12월 전국으로 확대돼 지금은 이용률이 79.1%나 된다. 여기서 한 단계 진화된 체계가 스마트톨링(전면 무정차 요금결제)이다. 전용차로 없이 시속 100km로 달려도 차량 번호판을 인식하고 통행료를 자동 부과하는 시스템이다.

▷2020년부터 완전 도입 예정이었던 스마트톨링에 제동이 걸렸다. 4일 국토교통부가 전국 민자고속도로 운영회사를 대상으로 설명회를 하면서 현금 납부 시스템도 지금처럼 유지하고 사전 등록한 차량들만 스마트톨링을 이용하게 하겠다고 밝힌 것이다. 스마트톨링을 도입하면 통행 속도가 30% 이상 빨라지고 사회적 편익은 2000억 원에 이를 것이라더니 사실상 백지화한 셈이다. 그 유력한 이유 중 하나로 한국도로공사가 관리하는 톨게이트 근무자들의 일자리 감소가 꼽힌다. 하이패스가 도입됐을 때는 2600여 명이 일자리를 잃었다고 한다.

▷미국의 로봇공학자 한스 모라벡은 “인간에게 어려운 일이 로봇에게는 쉽고, 인간에게 쉬운 일이 로봇에게는 어렵다”고 했다. 이른바 ‘모라벡의 역설’이다. 장기적으로 일자리의 유지든 창출이든 인간은 인간대로 장점과 역량을 극대화하는 방향으로, 로봇과 기계가 잘할 수 있는 것은 또 그대로 살리는 데 주력해야 할 이유다. 무인화 바람이 도처에서 거세지는 상황에서 고속도로 톨게이트는 언제까지 이를 피해 갈 수 있을까.

고미석기자 mskoh119@donga.com