“나는 그냥 파란색이 좋아서 파란색으로 그림을 칠했을 뿐이다.” ―파블로 피카소

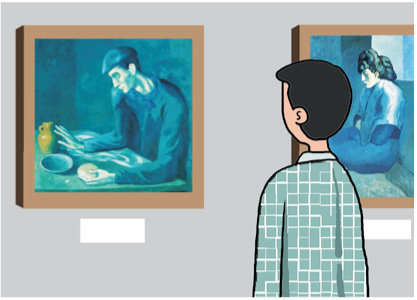

20대 초반 친구의 죽음과 지독한 가난으로 절망적인 시간을 보내던 피카소는 이후 3년간 온통 푸른색으로 칠해진 작품만 그렸다. 많은 학자들은 이 시기를 ‘청색시대’라 불렀다. 사람들은 피카소가 청색을 고집하는 이유가 궁금했다. 필자도 그 배경엔 특별한 고뇌와 철학이 있을 거라고 한때 추측했다. 하지만 피카소가 훗날 밝힌 답변은 “그냥”이었다. 사람들은 허무해질 수밖에 없었다. 아마 각양각색의 해석을 내놓았던 미술평론가들은 더했으리라.

우리는 보통 위대한 거장의 작품을 감상할 때 숨은 의미와 철학을 찾으려 한다. 그것이 깊이 있는 작품 감상법으로 비치기도 한다. 나름의 해석들은 걸작을 더욱 걸작답게 만들기도 한다.

1789년 프랑스 대혁명 발발 이후 왕가의 소장 작품들을 대중에게 공개하며 루브르 박물관의 역사가 시작됐다. 해당 작품들의 가치에 대한 궁금증이 커졌고, 실제 가격을 매기기 시작했다. 현재 세상에서 가장 유명하고 그 경제적인 가치만 40조 원이 넘는다고 평가받는 레오나르도 다빈치의 ‘모나리자’에는 당시 파리 시내에서 겨우 집 한 채 살 수 있는 수준이었던 5만 프랑의 가격이 매겨졌다. 반면 라파엘로의 ‘성모자와 세례자 요한’은 루브르 최고의 걸작으로 평가받으며 무려 60만 프랑의 값이 매겨졌다. 하지만 현재 이들 작품에 대한 대중의 평가는 ‘역전’돼 있는 상태다.

예술 작품의 평가 기준은 사람에 따라, 그리고 시대에 따라 얼마든지 달라진다. 어떤 작품을 마주했을 때 얼마나 내 가슴을 뛰게 하느냐가 중요하다. 그렇게 자신만의 기준으로 바라보고, 이해했을 때 작품을 보는 당신의 눈도 높아질 것이다. 예술은 수학이 아니다. 애초에 정답이란 없다.