“이 환자 백혈구 수치 3만이야?”

강경국 여수전남병원 응급의학과장이 믿을 수 없다는 듯 검사 결과지를 다시 들여다봤다. 정상보다 3배 이상 높은 수치다. 원인은 알 수 없지만 몸에 심각한 이상이 있다는 신호다. 당장 혈액 투석이 가능한 병원으로 옮겨야 한다. 강 과장이 전화기를 들었다.

구급차를 타고 와 응급실 문턱을 넘는다고 환자의 ‘표류’가 끝나는 건 아니다. 어떤 환자들은 응급실 병상에 누웠다고 하더라도 하염없이 의사를 기다려야 한다. 1월 15일 전남 여수시 여수전남병원 응급실에 있던 장부귀 씨(74)가 그랬다.

● 북새통 응급실에서 ‘표류’ 시작

40분 전인 오후 10시 25분 여수전남병원 응급실 전화벨이 울렸다. 119구급대가 환자를 데려가도 되는지 묻는 통상적인 전화였다. “오세요.”

3분 뒤 도착한 구급차에는 부귀 씨가 누워 있었다. 그의 아내는 “당뇨를 앓고 있지만 원래 건강했던 사람이 기운을 못 써서 왔다”고 했다.

응급실은 이미 북새통이었다. 혈변으로 응급실을 찾은 50대 남성은 상태가 중해 보였고, 술에 취해 싸움을 벌이다가 실려 온 20대 남녀는 고래고래 소리를 질러댔다. 그 옆의 7세 남자아이는 열에 달뜬 채 수액을 맞고 있었다. 여느 날과 다를 바 없는 야간 응급실이었다.

그 사이 부귀 씨의 검사 결과가 나왔다. 특별히 위중해 보이지 않았던 그의 백혈구 수치는 당장 갑자기 심장이 멎어도 이상하지 않을 정도였다. 놀란 강 과장이 “소변줄 준비하세요”라고 소리를 지르고 가운을 벗어던진 건 그때였다. 급히 약을 투입했으나 얼마나 효과가 있을지 모르겠다. 결국 응급 혈액투석 기계를 연결해야 할 것이다. 하지만 중환자실이 만실이다. 여수전남병원 중환자실 병상 11개를 채운 환자들 중 위중하지 않은 사람이 없었다.

오후 11시 30분. 응급 처치를 받은 부귀 씨가 추가 검사를 받으러 간 사이 강 과장이 자리로 돌아왔다. “원인이 애매한데….” 두통으로 절로 미간이 찌푸려졌다. 물을 한 모금 마시고는 1300쪽이 넘는 두툼한 응급의학 교과서를 펼쳤다. 구글에서 관련 논문도 검색해본다.

부귀 씨가 평소에 먹는 약부터 다시 확인해 봐야 했다. 집에 남은 가족이 찍어 보낸 약 봉투 사진은 글자가 작아 알아보기 힘들었다. 환자의 진료 기록을 보면 좋으련만, 다른 병원에서 받은 환자의 진료 기록에는 접근할 수가 없다. 정부는 ‘나의 건강기록’ 앱을 깔아두면 언제든 기록을 볼 수 있다고 홍보했지만 강 과장은 그 앱을 깔아둔 노인 환자를 단 한 번도 본 적이 없다.

“대학병원 가야 할 수도 있어요.” 강 과장은 부귀 씨의 아내가 놀라지 않도록 차분한 목소리로 상황을 전했다. “안 좋습니다. 자녀분들에게도 연락하세요.” 하얗게 얼굴이 질린 아내는 떨면서 전화기를 들었다.

● 홀로 응급실 지키는 의사, 진료 대신 병원 수배

날을 넘긴 16일 0시 24분에 받아 든 추가 검사 결과에서도 부귀 씨의 상태는 위험했다. 약이 듣지 않았다. “환자 빨리 다른 병원 보내자. 피가 엉망이야.”

그다음부턴 익숙한 장면이 펼쳐졌다. 잠실119구급대가 진수(가명) 씨를 이송할 때처럼 강 과장은 전화를 돌리기 시작했다. 중환자실에 자리가 많은 가까운 병원부터…. 환자 받기를 거절하면 다음 병원으로 전화를 건다. 중앙응급의료센터 웹사이트에서 인근 병원의 병상 현황을 볼 수 있지만 의미없는 숫자라는 걸, 의사인 강 과장이 누구보다 잘 안다. 빈 병상이 있다고 한들 , 치료할 의사가 없다면 그저 숫자일 뿐이다.

“74세 남자분 응급 혈액투석 가능할지 문의드리는데요. 아… 네.”

강 과장은 애꿎은 전화기의 종료 버튼을 신경질적으로 눌렀다. “조선대도 안 되고….” 속이 탔다. 만약을 대비해 자동으로 심장을 마사지하는 기계와 인공호흡기를 꺼내 놓았다. 여수전남병원에서 그나마 혈액 투석 치료가 가능한 가까운 병원들은 북쪽으로 1시간 반이 걸리는 광주에 있다. 그런데 방금 광주 전남대병원과 조선대병원이 부귀 씨를 받지 못한다고 했다.

강 과장은 계속 시도했고, 계속 실패했다. 전남 순천시와 화순군, 목포시의 큰 병원 3곳도 부귀 씨를 받기 어렵다고 답했다. 경남 진주시에 있는 경상대병원에까지 전화했지만 결과는 같았다. “방금 거기가 마지막이었어.” 강 과장이 중얼거렸다.

그나마 1시간 넘게 위독한 환자가 오지 않는 게 다행이었다. 이 응급실에서 의사는 강 과장 단 한 명뿐이다. 환자를 더 받을 여력이 없다. 전국 응급실 516곳 중 규모가 큰 권역응급의료센터 38곳을 뺀 나머지는 대개 응급의사 1명이 상주한다.

● 빈자리 하나 찾아 152km

0시 56분. 강 과장은 중앙응급의료센터 산하 상황실에 전화를 걸었다. 이 상황실은 위중한 환자가 응급실에서 적절한 치료를 받지 못할 때 치료가 가능한 병원을 수배해주는 조직이다. 강 과장이 진작 여기에 전화하지 않은 건, 상황실이 전국 모든 응급환자를 책임지고 있어 늘 ‘과부하’가 걸려 있기 때문이다. 상황실의 상주 직원 4∼6명이 병원마다 일일이 전화를 돌려 병상을 수배한다. 강 과장이 전화를 하던 과정이 반복된다. 그래서 마지막 순간에만 도움을 요청한다.

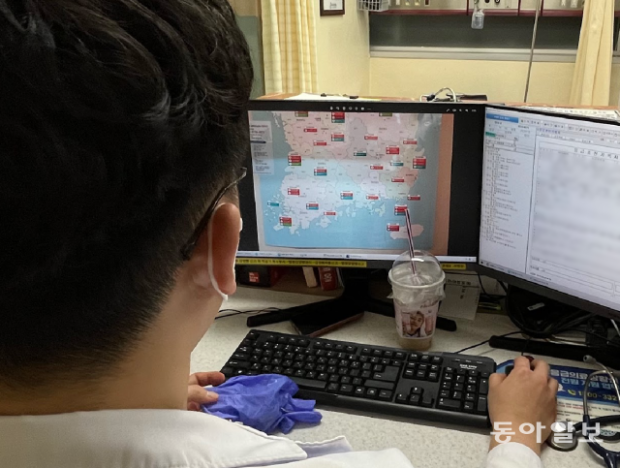

상황실과 통화를 마친 강 과장은 모니터에 지도를 띄웠다. 전국 주요 응급실과 직통 전화번호가 표시된 지도였다. “어디까지 가게 되려나…. 너무 멀리는 안 되는데.”

오전 1시 51분 전북 전주시 전북대병원에서 “환자를 보내라”고 연락이 왔다. 상황실에서 찾아준 병원이었다. 차로 2시간 거리였지만 선택의 여지가 없었다. 강 과장이 응급실 밖으로 뛰어나가 부귀 씨의 부인을 불렀다. 도 경계를 넘어 전북대병원으로 간다는 말에 부인이 되물었다 “전주요?” 강 과장이 답했다. “네, 가장 가까운 데가 전주예요.”

간호사는 부귀 씨가 타고 갈 사설구급차를 불렀다. 부귀 씨를 태운 구급차는 152km를 달려 오전 3시 57분에 전북대병원 응급실에 도착했다. 강 과장이 전화를 돌리기 시작한 지 3시간 30분 만이었다. 부귀 씨처럼 다른 병원을 거쳐 응급실로 옮겨진 환자는 2021년 48만3781명이었다. 그해 응급실 환자 10명 중 1명꼴이다.