회사소개

주요사건

창간

창간

일제는 1919년 3·1독립운동에 큰 충격을 받고 ‘문화정치’를 표방해 이듬해

1월 동아일보 조선일보 시사신문 등 3개지를 허가했다. 당시 사이토 조선총독은 이에 대해

일본인들이 항의하자 “동아일보는 조선 민족의 뱃속에서 끓어오르는 가스를 배출시키는 굴뚝이야.

가스를 배출시키지 않으면 쌓이고 쌓여 끝내는 폭발하게 되거든...”이라고 대답했다는 일화가 있다.

인촌 김성수 선생 등 창간 주도 인사들은 당초 3·1운동 1주년인 1920년 3월 1일자로 창간하려

했으나 자금부족으로 한달 후인 4월 1일 타블로이드판 석간 4면 체제로 창간했다. 당시

발행부수는 1만 부 정도, 구독료는 한 부에

3전(지금의 약 900원)이었다. 민족주의 민주주의 문화주의를 사시(社是)로 내걸었다. 이

창간정신은 지금도 본보 1면 좌측 상단에 동아일보 로고와 함께 고정 배치되고 있다.

최초의 사옥

최초의 사옥

서울 종로구 화동에 있던 대한제국 학부대신 이용태의 기와집을

월세 120원(1원은 지금의 약 3만 원)에 임대해 첫 사옥으로

사용했다. 사장실과 서고만 별실로 마련하고 그 밖의 부서는 한

방에 합친 옹색한 규모였다. 사장, 편집감독, 주간 이외에 논설반

및 편집국 22명, 영업국 17명, 공장 22명, 잡무 9명 등 총 74명에

지국망은 전국 5개 도시에 설치했다.

봉급은 주간 120원, 국장 100원, 부장과 논설반 70~80원, 기자

60~80원 등이었고 기자에게는 월 125원의 취재비가 별도로

지급됐다. 당시 한 달 여관비가 20~25원 정도였으니 꽤 높은

수준이었음을 알 수 있다.

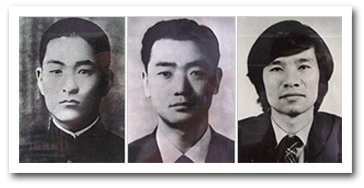

기자 3명 순직

기자 3명 순직

본보는 창간 이후 특별취재를 위해 해외에 파견한 기자 3명을 잃었다.

1920년 10월 중순 일본군이 북간도 일대의 조선인 2200여 명을 무차별 학살했다는

소식을 듣고 장덕준 기자가 자원해 룽징(龍井)으로 가 일본영사관과 토벌군사령부를

상대로 취재를 벌이다가 투숙 중이던 여관에서 11월 초 행방불명됐다. 당시 여러 정황과

현지인, 가족 등의 증언에 의하면 일본군이 그를 유인해 총살한 것으로 추정된다.

우리나라 신문사상 최초의 순직기자로 기록됐다.

또 백광남 기자가 1966년 11월 베트남전쟁에 종군기자로 파견돼 취재 중 교통사고로

순직했으며, 이중현 사진기자가 1983년 10월 전두환 대통령의 동남아시아 순방을 수행

취재 중 버마(현 미얀마)의 아웅산묘소 폭발사건으로 목숨을 잃었다.

이들 3명의 사진은 현재 본보 편집국에 나란히 걸려 24시간 본보 기자들의 신문제작

활동을 묵묵히 지켜보고 있다.

광화문 시대 개막

광화문 시대 개막

1926년 12월 서울 세종로 네거리에 지상 3층짜리 사옥을 완공해

창간 6년 반 만에 광화문 시대를 열었다. 이 건물은 그 후 3개

층이 증축돼 충정로 사옥 입주 이전까지 동아일보 사옥으로

쓰다가 현재는 일민미술관이 들어서 있다.

충정로 사옥에는 1992년 이사해 이듬해 조간화에 이어 전면

가로쓰기, 컴퓨터제작시스템(CTS) 구축 등 신문사(新聞史)에 남을

큰 변화를 맞았다. 현재의 사옥 동아미디어센터에는 1999년 12월

31일 입주해 21세기와 함께 제2의 광화문 시대를 열었다.

세종로 네거리는 창간 당시부터 현재까지 변함없는 상징성을

지니고 있다. 즉 조선총독부와 군정청, 경무대, 청와대에 이르는

최고의 권부(權府)를 육안으로 가까이 볼 수 있는 거리에 두고

있어 권력을 감시 비판 견제하는 언론의 역할과 맞아떨어진다.

그런 이유로 인촌 선생이 굳이 이곳을 고집했다는 이야기가 전해

내려온다.