[오피니언] 골프와 민주화

맥도날드 햄버거의 골든 아치가 들어선 나라끼리는 전쟁하지 않는다. 미국 뉴욕타임스 칼럼니스트 토마스 프리드먼의 논리다. 미국의 외교협회회장 리처드 하스는 골프의 지정학()을 지난달 뉴스위크지에 소개했다. 골프와 친숙한 나라일수록 미국과 가까운 반면 골프를 탄압할수록 반미적이라는 거다. 미국의 적이었던 베트남이 이제 친구가 되려는 모양이다. 호치민 골프 트레일(trail)은 베트남전 당시 북베트남군의 보급로였지만 이젠 인근 럭셔리 골프코스와 리조트로 골퍼들을 유혹하는 길이 됐다.

골프장이 늘어나는 건 중산층이 증가한다는 의미다. 그만큼 민주주의 기반이 갖춰졌고, 기본적인 안전이 보장된다는 의미이다. 해외 골프관광객들은 새로운 바람과 아이디어를 몰고 온다. 하스가 골프를 경제적 정치적 개방의 표현이라고 한 것도 이 때문이다. 북한엔 골프장이 단 세 곳이지만 남한엔 234개나 되는 것만 봐도 알 수 있다. 골프는 평화와 안정을 상징한다. 인도와 파키스탄 사이의 분쟁지역 카시미르에도 골프장이 5개나 들어섰다. 아직은 평화가 손에 잡히지 않아도 방향은 제대로 가고 있음을 시사한다.

골프장이 반드시 긍정적 현상만을 몰고 오는 것은 아니다. 베트남에서 골프장이 늘어나면서 쌀을 경작하는 농지가 줄어들고 건기()의 물부족이 악화하고 있다. 농지에서 밀려나는 농민은 많지만 골프장에 취업하는 사람은 적다. 사회주의 국가인지라 부자들에 의한 부자들을 위한 부자들의 골프장에 대한 반발도 만만찮다. 웅유엔 당 반 국회부의장은 부자들을 위한 골프장이 농지를 잡아먹고 공해를 일으키고 식량안보를 위협하니 세금을 높게 부과해야 한다고 말했다.

베트남에서 140개 골프장 프로젝트가 모두 완성되면 한국과 맞먹는 숫자가 된다. 주 고객 역시 국내 요금이 비싼 한국인과 일본인들이다. 베네수엘라처럼 대통령이 골프를 공개비난하면서 골프장 폐쇄를 명령하는 국가보다는 베트남이 민주주의에 훨씬 가까이 다가서고 있는 것 같다. 어제 두 나라의 정상회담으로 우리나라와 베트남의 관계가 전략적 협력 동반자 관계로 격상됐다. 정치, 경제, 인적, 문화는 물론 골프 교류까지 활발해지기를 바란다.

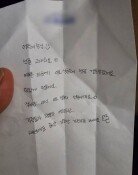

김 순 덕 논설위원 yuri@donga.com