키코 소송전 3년째 누가 유리할까

금융감독원이 환()위험 회피 상품인 키코(KIKO)를 판매한 은행 임직원에 대한 징계를 확정하면서 3년째로 접어든 키코 분쟁이 새로운 전기를 맞게 될지 관심을 끌고 있다.

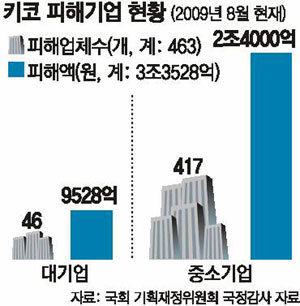

2008년 6월 피해 기업이 키코 계약이 부당하다며 공정거래위원회에 키코 상품의 약관 심사를 청구하면서 시작된 분쟁은 이후 소송으로 이어져 현재 118개 기업이 법정다툼을 벌이고 있다. 이 중 유일하게 수산중공업이 한국씨티은행과 우리은행을 상대로 제기한 소송에서 2월 패소했으며 공정위의 약관 심사 청구도 이에 앞서 기각됐다. 이를 두고 금융권은 공정위와 법원이 키코 상품과 판매 과정에 문제가 없는 것으로 판단을 내렸다고 해석했다.

하지만 키코 판매 과정에서 처음으로 은행의 잘못을 인정한 금감원의 제재 결과가 나오면서 소송 판결을 기다리고 있는 피해 기업들은 이 결정이 판결에 유리하게 작용할 수 있다는 기대감을 갖고 있는 상황이다. 다만 금감원이 법원 판결에 영향을 줄 만한 핵심 쟁점은 모두 피해갔기 때문에 은행에 면죄부를 준 것 아니냐는 비판도 나오고 있다.

규정 위반한 일부 은행 징계 제외

금감원은 19일 제재심의위원회를 열어 9개 은행 임직원 72명에게 무더기 징계를 내렸다. 2008년 8월부터 지난해 2월까지 세 차례에 걸쳐 시중은행을 조사한 금감원은 이들 은행이 키코 판매 과정에서 일부 규정을 위반한 것을 적발했다.

이들 은행이 중소기업과 키코 계약을 체결하면서 예상 수출입 규모 이상으로 과도한 규모의 키코 상품을 판매(오버헤지)하거나 기존 키코 계약으로 기업이 입은 손실을 정산하지 않고 이를 신규 키코 계약으로 이전시키는 손실이전거래를 했다는 것이다.

키코는 환율이 미리 약정한 구간에서 움직이면 가입 기업이 이득을 보지만 상한선을 벗어나면 오히려 손실을 보는 통화옵션 상품이다. 상당수 기업은 환율이 하락할 것으로 보고 수출 규모를 초과해 키코에 가입했다가 2008년 환율이 급등하면서 큰 피해를 봤다.

하지만 금감원은 이번 징계에서 과도한 규모로 계약을 했거나 손실이전거래를 한 일부 은행을 징계에서 제외해 논란을 빚고 있다. 수출 예상액의 125%를 넘어서는 키코 계약은 규정 위반이라고 지적하고도 금감원의 검사 과정에서 합리적인 초과 계약 이유를 제시한 은행은 모두 징계에서 구제해줬다.

금감원이 2008년 7월 이후 발생한 손실이전거래에 대해서만 책임을 묻기로 결정한 것 역시 피해 기업의 반발을 사고 있다. 이에 따라 이번 징계에서 오버헤지와 손실이전거래로 징계를 받은 은행은 각각 6곳과 1곳에 그쳤다.

피해 기업 은행 과실 눈감아 준 것 반발

금감원의 징계가 은행에 불리하게 작용할 가능성도 배제할 수 없다. 오버헤지나 손실이전거래로 금감원의 징계를 받은 키코 계약의 경우 은행이 기업의 손실을 어느 정도 예상하고도 이를 알리지 않았다는 피해 기업의 주장이 설득력을 얻을 수 있기 때문이다.

특히 자금력이 취약한 중소기업에 대해 은행이 우월적인 지위를 이용해 오버헤지를 종용했거나 키코 계약의 위험을 제대로 알리지 않았다면 문제가 될 소지가 분명히 있다는 지적이다.

관건은 피해 기업이 법원에서 이를 직접 증명해낼 수 있느냐는 점이다. 이번 금감원 징계에서도 은행의 불공정 판매나 키코상품 자체의 문제점은 심사 대상에서 제외돼 있는 만큼 피해 기업은 금감원 결과 발표와는 별도로 법원에서 은행의 불공정행위를 직접 증명해야 한다. 그렇지 않는 한 법원에서 유리한 판결을 이끌어 내기 어려울 것이라는 분석이다.

금융당국 관계자는 은행의 뚜렷한 잘못이 밝혀진다면 피해 기업이 승소할 가능성도 있다며 하지만 대부분의 거래 과정을 일일이 기록해 보관하고 있는 은행과 달리 피해 기업은 물증이 충분하지 않아 은행의 잘못을 증명하기는 쉽지 않을 것이라고 말했다.

이에 따라 피해 기업은 금감원의 징계가 소송에 영향을 미칠 수 있는 민감한 사항은 모두 비켜간 솜방망이 처벌이라며 반발하고 있다. 키코 피해 기업 공동대책위원회는 20일 기자회견에서 금감원의 징계는 주요 조사항목을 뺀 채 이뤄진 졸속행정으로 사실상 은행의 과실을 눈감아 준 것이라며 금감원장 고발을 검토하고 국정감사를 촉구할 계획이라고 주장했다.

문병기 weappon@donga.com