광화문 현판, 검은 바탕에 금박 글자로 바꾼다

광화문 현판, 검은 바탕에 금박 글자로 바꾼다

Posted January. 31, 2018 09:30,

Updated January. 31, 2018 10:07

문화재청이 뒤늦게 광화문 현판을 원래 색인 ‘검은 바탕에 금색 글자’로 되돌려놓겠다고 30일 밝혔다. 이에 따라 문화재청이 그동안 여러 문화재 연구자와 시민단체의 의견을 묵살하고 잘못된 결정을 고집했던 과정을 돌이켜봐야 한다는 지적이 나온다.

문화재청은 이날 서울 중구 한국의집에서 간담회를 열고 “실험용 현판을 만들어 옛 사진처럼 유리건판으로 촬영하는 과학적 분석과 실험을 1년간 했다”며 “광화문 현판이 ‘검은색 바탕에 금박 글자’임이 밝혀졌다”고 말했다.

문화재청은 지난 10여 년간 언론과 시민단체 등에서 되풀이해 제기한 부실 고증 의혹을 사실상 무시해 왔다.

현판 색에 대한 문제 제기는 13년 전인 2005년으로 거슬러 올라간다. 유홍준 당시 문화재청장은 조선 말기 훈련대장 임태영의 현판 글씨를 복원했다며 국립중앙박물관이 소장한 1916년 광화문 사진을 공개했다. 이 사진은 지금 걸려 있는 현판처럼 바탕색이 밝게 보인다.

그러나 책 ‘제자리를 떠난 문화재에 관한 조사보고서’ 등을 쓴 문화재 연구자 이순우 씨는 “‘조선고적도보’ 등의 자료보다 훨씬 멀리에서 촬영한 사진임에도 글씨의 흔적과 색깔이 뚜렷해 납득하기 어렵다”고 의혹을 제기했다. 이에 대해 문화재청은 “유리원판 사진을 디지털 원색분해를 통해 확인한 것으로 현판과 글씨의 색깔은 현재로서는 확인할 수 없는 사항”이라고 답변했다. 디지털로 수정된 사진이어서 원래 색은 모른다는 걸 인정한 것.

그럼에도 문화재청은 제대로 된 고증 없이 2010년 8월 광화문 현판을 현재처럼 ‘흰 바탕에 검은 글씨’로 복원했다. 그해 7월 열린 현판복원소위원회는 그 근거도 밝히지 않았다.

이에 “경복궁 등 궁궐의 전각이나 성곽 성문의 현판은 대부분 검은색 바탕”이라며 복원이 잘못됐다”는 전문가들의 지적이 이어졌다. 본보도 2011년 11월 기사에서 “‘철저한 고증과 고민 없이 현판 색상을 정했다’는 지적이 나온다. … 전문가들은 대체로 ‘검은색 바탕에 흰색 또는 금색 글씨’여야 한다는 의견을 내놓았다”고 보도했다.

문화재청은 2012년 두 차례에 걸쳐 현판 색상검토 자문회의를 열었지만 기존 결정을 고집했다. 그해 2월 1차 자문회의부터 “(글씨가) 당초 금박이었으나

언론과 시민단체의 지적이 계속되자 문화재청은 2014년 6월 3차 자문회의를 열었다. 당시 사진 분야 전문가가 “바탕이 흰색이라고 판단할 수가 없다”는 의견을 냈지만 문화재청은 이때에도 사진으로 현판 색을 검증하는 실험에 나서지 않았다.

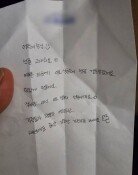

문화재청이 현판 색상을 원점부터 재검토하기로 한 것은 문화재제자리찾기 혜문(본명 김영준) 대표가 미국 스미스소니언 박물관의 ‘국가 인류학 자료보관소’에서 1893년경 촬영된 광화문 사진을 찾아내 2016년 2월 공개하면서부터다. 사진 속 현판은 어두운 바탕에 밝은 글씨가 뚜렷했다. 문화재청은 뒤늦게 검증 실험에 나선 까닭을 묻자 “스미스소니언 사진이 나타나기 전까지는 고증자료가 없었기 때문”이라고 했다. 그러나 현판 색이 어둡고, 글씨가 밝았음을 시사하는 자료는 그 이전에도 적지 않았다.

문화재청은 현대 안료와 전통 안료로 실험용 현판을 칠해 장단점을 비교한 뒤 내년 상반기 검은 바탕에 금박 글씨로 실제 현판을 단청해 설치할 계획이라고 밝혔다.

조종엽 기자 jjj@donga.com