일흔에 밝힌 하루키의 고백

일흔에 밝힌 하루키의 고백

Posted October. 24, 2020 07:50,

Updated October. 24, 2020 07:50

중일전쟁이 한창이던 1938년, 학업 중에 징병 통보를 받은 스무 살의 무라카미 지아키. 절차상 착오였지만 무를 수도 없는 게 문서가 모든 것을 말하는 관료조직이다. 이 징집은 전쟁 중 중국인 척살에 참여한 트라우마를 남기며 이후 삶을 뒤바꿔 놓는다.

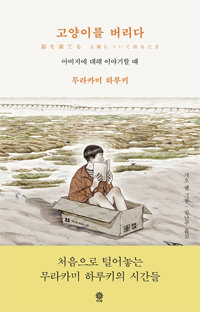

이 책은 무라카미 하루키가 그의 아버지에 대해 풀어놓은 사적인 경험담 혹은 회고록이다. 하루키는 어린 시절 아버지와 얽힌 몇 가지 추억으로 담담하게 이야기를 풀어간다. 첫 기억은 아버지와 함께 고양이를 버리러 해변에 다녀온 일이다. 고양이를 버린 뒤 뒤도 돌아보지 않고 집으로 돌아오지만 버려진 고양이는 그들보다 먼저 집에 도착해 있다. 그때 깜짝 놀라면서도 내심 안도하는 아버지의 표정을 하루키는 기억한다.

대체로 성실하고 명민했으며 온화했던 아버지. 그는 1917년 도쿄 절집 6형제 중 둘째로 태어나 전쟁을 거친 뒤 중고교 국어교사로 평생을 살다 2008년 세상을 떠났다. 얼핏 평범해 보이지만, 사실 하루키가 아버지의 진짜 삶과 그로부터 뻗어 나온 자신의 삶을 완전히 이해하기 위해서는 ‘전쟁의 기억’을 넘어서지 않을 수 없다.

하루키는 아버지가 난징대학살을 일으킨 부대 소속일 수 있다는 불안감에 오랫동안 이 진실을 제대로 들여다보지 못한다. 하지만 일흔이 돼 마치 ‘핏줄을 더듬는’ 심정으로 아버지의 과거를 다시 들여다보면서 전쟁이 한 사람에게 미친 고통과 폐해를 마주하게 된다. 하루키 자신의 뿌리에 대한 복기인 동시에 전쟁의 참상과 트라우마에 대한 진솔한 증언이다.

박선희기자 teller@donga.com

Headline News

- Joint investigation headquarters asks Yoon to appear at the investigation office

- KDIC colonel: Cable ties and hoods to control NEC staff were prepared

- Results of real estate development diverged by accessibility to Gangnam

- New budget proposal reflecting Trump’s demand rejected

- Son Heung-min scores winning corner kick