미안함의 기록

미안함의 기록

Posted January. 13, 2021 08:35,

Updated January. 13, 2021 08:35

타자에 대한 연민은 예술의 기본이다. 함민복은 그 기본에 충실한 시인이다. 그에게는 인간만이 아니라 동물도 연민의 대상이다.

어느 날 시인은 화장실을 가다가 밭둑에서 뱀과 마주쳤다. 해로우니 죽여야겠다는 생각밖에 없었다. 뱀은 어느 사이에 구멍 속으로 3분의 2쯤 들어가 있었다. 그는 막대기로 뱀을 눌렀다. 결국 뱀은 꼬리가 잘린 채 안으로 들어갔다. 그는 구멍에 불을 질러 죽일까 하다가 그렇게는 하지 않았다. 뱀은 닷새를 안에서 견디다가 밖으로 나와 죽었다. 그 사이에 새끼들은 살아남아 다른 곳으로 빠져나갔다. 그는 미안했다. 그 마음이 시를 낳았다. 그는 “뱀을 볼 때마다/소스라치게 놀란다고/말하는 사람들”과 “사람들을 볼 때마다/소스라치게 놀랐을/뱀, 바위, 나무, 하늘”을 대비시키며 자신에게서 타자로 중심을 이동시켰다. 그는 ‘반성’이라는 시에서도 미안한 마음에 중심을 이동시킨다. “늘/강아지 만지고/손을 씻었다/내일부터는 손을 씻고/강아지를 만져야지.” 강아지를 만지고 손을 씻는 것은 내가 먼저라는 말이고, 손을 씻고 강아지를 만지는 것은 강아지가 먼저라는 말이다. 시인은 자기가 늘 먼저였던 것이 미안했다. 그 마음이 시가 되었다.

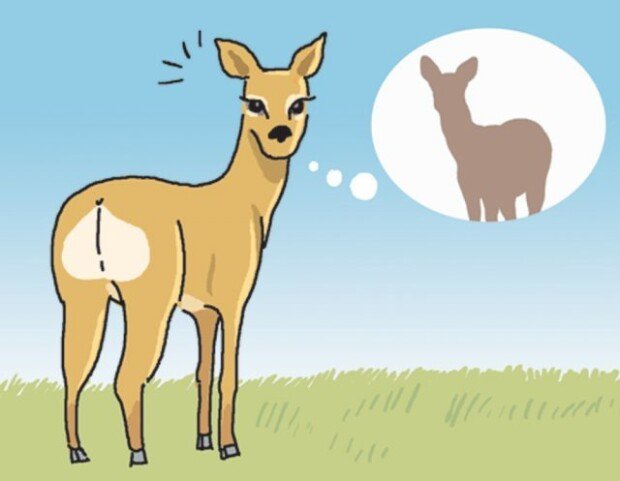

노루 사냥에 얽힌 산문도 미안함의 산물이다. 어느 가을, 시인은 마을 사람들과 더불어 논에서 노루를 몰아 잡으려 했다. 그러나 날쌘 노루를 잡는 것은 불가능한 일이었다. 당연히 놓쳤다. 그런데 도망갔던 노루가 얼마 후에 돌아와서 무성한 벼 속으로 숨어드는 게 아닌가. 옳거니 싶었다. 그런데 노루를 향해 포위망을 좁혀갈 때 가까이에서 다른 노루가 튀어나갔다. 두 마리였던 것이다. 도망쳤던 노루는 그 노루 때문에 돌아온 것이었다. 사람들은 미안했는지 작대기를 내렸다. 시인은 그 마음을 언어로 기록했다.

이렇듯 예술은 때때로 이 세상의 낮고 힘없는 존재를 향한 미안함의 기록이다. 에마뉘엘 레비나스의 말대로 ‘타자의 눈물’을 외면하지 않는 마음이라고나 할까.

Headline News

- Joint investigation headquarters asks Yoon to appear at the investigation office

- KDIC colonel: Cable ties and hoods to control NEC staff were prepared

- Results of real estate development diverged by accessibility to Gangnam

- New budget proposal reflecting Trump’s demand rejected

- Son Heung-min scores winning corner kick