다시 목련

Posted February. 19, 2022 07:25,

Updated February. 19, 2022 07:25

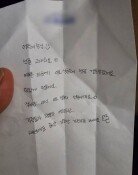

겨울 하면 떠오르는 시인에는 김동환이나 백석이 있다. ‘국경의 밤’을 쓴 김동환은 함경북도 출신이고 ‘나와 나타샤와 흰 당나귀’의 백석은 평안북도 출신이다. 태생부터 북방이었던 이들은 실제로도 북방의 정서를 능숙히 다루었다. 그리고 또 누가 있느냐 묻는다면 김광균을 댈 수 있다. 북방 정서까지는 아니어도 유난히 설경을 자주 다뤘던 시인이다. “어느 먼 곳의 그리운 소식이기에 이 한밤 소리 없이 흩날리느뇨”로 유명한 ‘설야’가 그의 것이다. 그의 시에는 종종 흰 눈과 거기에 폭 쌓인 그리움 같은 것들이 등장한다.

사실 김광균 시인이 특별히 눈과 겨울을 좋아했다기보다는 그저 하얗고, 깨끗하고, 아름다운 것을 좋아했던 것으로 보인다. 하얗고 깨끗하고 아름다운 것에는 눈이 제일 아닌가. 그러니까 겨울이 먼저가 아니라, 시인이 사랑한 하얀 이미지가 먼저다. 김광균 시인이라고 하면 흔히 ‘와사등’처럼 이국적인 시를 떠올리는데 거기에서 그치면 섭섭하다. ‘설야’까지 읽어야 한다. 그래도 섭섭하다 싶으면 그의 목련 시들을 추천하고 싶다. 하얗고 깨끗하고 아름다운 것에는 목련도 포함된다. 이 시를 보면 많은 것을 알 수 있다. 어느 4월에 어머니가 돌아가셨구나. 돌아가신 지 한참 되었구나. 어머니는 꽃이 되어 매년 돌아오시는구나. 늙은 아들은 그걸 보면서 기쁘고 슬펐겠구나. 이런 사연을 봄에 읽으면 너무 짠할 것 같아 겨울에 미리 읽어둔다.문학평론가