‘최초의 철학’

‘최초의 철학’

Posted May. 18, 2022 08:00,

Updated May. 18, 2022 08:00

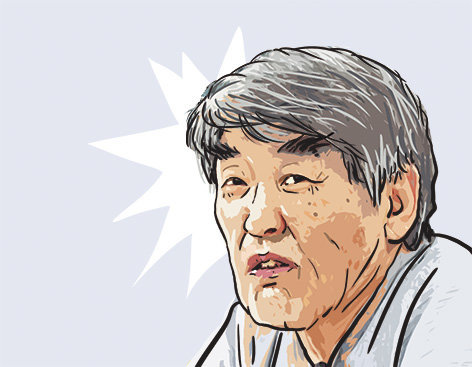

시련 때문에 깊어지는 사람들이 있다. 김지하 시인이 그랬다. 그의 회고록에 나오는 고등학교 때의 이야기 하나. 그는 대수 과목에는 흥미가 없어 “겨우 빵점을 면하는 정도였다”. 어느 날 대수 시간에 교재 여백에 낙서를 하다가 선생에게 들키고 말았다. 선생은 그의 머리를 마구 때리더니, 변소에 있는 낙서도 그가 다 했다면서 덤터기를 씌웠다. 억울했다. 체육 시간도 그랬다. 그는 “군인 출신의 선생”에게 밉보여 내내 미움을 받아야 했다. 이유도 모르고.

그가 다니던 학교는 성적에 따라 상중하로 반 편성을 했다. 성적이 들쭉날쭉했던 그는 각 반을 골고루 경험했다. 야만적인 분반 제도였지만, 덕분에 다양한 친구들을 골고루 사귈 수 있었다. 그래서 그에게는 “의외로 주먹친구들이 많았다”. 낮든 높든, 모두가 소중한 인연이었다.

그다지 특별한 것이 없는 이야기다. 그러나 이야기 앞에 “최초의 철학”이라는 어마어마한 제목이 붙으면서 특별한 것이 된다. 부당하게 맞았던 일과 친구들을 골고루 사귄 경험을 최초의 철학이라고 하다니. “뒤를 돌아보며 이해하고 앞을 보며 나아가는 것이 인간의 삶”이라는 쇠렌 키르케고르의 말처럼, 뒤돌아보니 고등학교 때 있었던 일들이 인간을 응시하고 사유하기 시작한 지점이었던 거다.

그가 성년이 되어 불의에 저항하다가 고초를 겪거나 세상의 낮은 자들을 더없이 소중하게 생각하고 보듬은 것은 그 철학 때문이었는지 모른다. 5년 넘게 감옥에 갇혀 있던 투사 시인인 그를 결국에는 생명의 시인으로 바꿔놓은 것도 그렇게 시작한 사유 덕이었는지 모른다. 어느 날 그는 감옥 벽 틈에 민들레 꽃씨가 날아들어 꽃을 피운 모습을 보고 몇 시간을 울었다. 민들레도 감옥까지 들어와 꽃을 피우는데 인간의 생명은 얼마나 소중하랴. 고통으로 가득하던 영혼이 생명의 신비로 가득해지는 순간이었다. 최초의 철학이 알찬 열매를 맺었다고나 할까. 돈오(頓悟), 즉 깨달음은 시련을 통해 그에게 왔다.

Headline News

- Joint investigation headquarters asks Yoon to appear at the investigation office

- KDIC colonel: Cable ties and hoods to control NEC staff were prepared

- Results of real estate development diverged by accessibility to Gangnam

- New budget proposal reflecting Trump’s demand rejected

- Son Heung-min scores winning corner kick