“‘CD의 종말’, 이거 기사거리로 어떻죠?”

친한 음악평론가 H는 조만간 중고 CD 장터를 열 계획이다. 얼마 전 이사를 했는데 공간이 좁아져 소장한 CD를 대거 처분해야겠다는 것이다. ‘CD의 종말’을 다루면서 자기 장터 얘기를 넣어 달라, 한마디로 홍보 좀 해 달라는 농담이다.

‘종말’이 영판 객설은 아니다. 유튜브와 음원서비스가 등장하며 CD는 인기가 폭락했다. 기념품처럼 보고 만지는 재미가 큰 LP 레코드나 앙증맞은 카세트 테이프보다도 물성이 못 하니 천덕꾸러기 취급을 받는다.

늘어나지도 닳지도 않는 CD는 한때 혁신적 매체로 추앙받았다. 이젠 정말 폐물이 돼가는 걸까. 그러다 문득 공포의 밤이 떠올랐다. 미국 밴드 ‘나인 인치 네일스’의 앨범 ‘Broken’을 처음 듣던 날.

6번 곡 ‘Gave Up’이 끝나자 CD플레이어가 이상했다. 트랙 번호가 악령에 홀린 듯 빠르게 올라가기 시작한 것이다. 7, 8, 9, 10, 11, 12…. 97까지 침묵 속에 숫자만 늘더니 ‘98’에 멈추자 여기서부터 새로운 곡이 터져 나왔다. 히든 트랙이다.

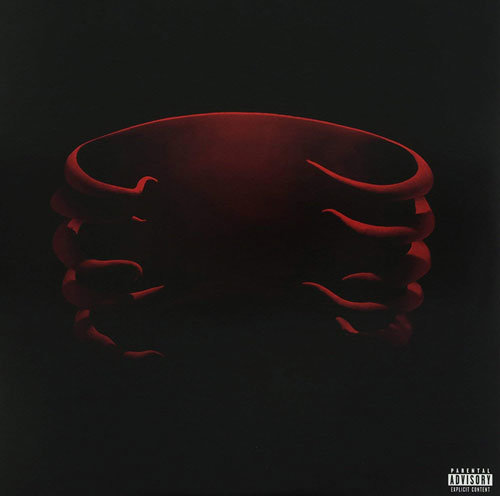

밴드 툴의 ‘Undertow’(사진)도 비슷했다. 9번 곡 뒤 침묵 속에 곡 번호만 올라가다 69번에서 히든 트랙 ‘Disgustipated’(QR코드)가 등장한다. 다른 방식도 존재했다. CD에 표시되는 기나긴 마지막 곡 안에 또 다른 곡을 숨겨 놓는 것. 너바나의 ‘Nevermind’가 그랬듯. 보물찾기는 퍽 설렜다.

그 많던 히든 트랙들은 어디 갔을까. 음원 서비스로 이동하면서 줄줄이 체포돼 양지로 나왔다. ‘Hidden Track’이라는 이율배반적 제목을 달고 13번 곡에 배치되기도 했고, 아예 누락되는 경우도 생겼다.

저항군은 있다. 아케이드 파이어는 ‘Reflektor’의 첫 곡 앞에 히든 트랙을 뒀다. 1번 곡을 CD로 재생한 뒤 ‘앞으로 탐색’ 버튼을 눌러야 찾을 수 있다.

플레이밍 립스의 네 장짜리 앨범 ‘Zaireeka’(1997년)는 극단적 예다. 네 장의 CD나 네 장의 LP를 동시에 재생해 겹쳐 들어야 온전하게 감상할 수 있다. 네 대의 CD플레이어나 네 대의 턴테이블이 필요한 셈이다. 툴은 앨범 ‘10,000 Days’에도 장난을 쳤다. 수록곡 세 개를 겹쳐 들으면 새로운 곡으로 들리게 해 놨다.

툴이 신작을 낸다고 한다. 무려 13년 만이다. 강산이 바뀐 유튜브의 시대에 또 어떤 숨바꼭질을 제안할까. 은근히 설렌다.

임희윤기자 imi@donga.com