痛みを伴う記憶や傷が、時には芸術の質料になったりする。インドネシアで生まれた中国系米国詩人Li-Young Leeの場合もそうだ。Leeの家族は、インドネシアで反中感情が高まっていた1964年、香港とマカオ、日本を経て米国に逃避した。しかし、そこで向き合ったのも差別だった。

彼の詩「柿」は、それを振り返りながら始まる。「六年生の時、ウォーカー先生は/私がpersimmonとprecisionを区別できないとして/後頭部を殴り/コーナーに立たせた」。少年は気が引けて、persimmonとprecision、すなわち柿と精密さを混同して罰を受けなければならなかった。ところが、後で大人になってみると、柿と精密さは関連がないのではなかった。甘い香りと色で熟した柿が分かり、「中身を傷つけないように、皮をそっと剥いて/熟柿の中まで食べる」ために必要なことが精密さではないか。

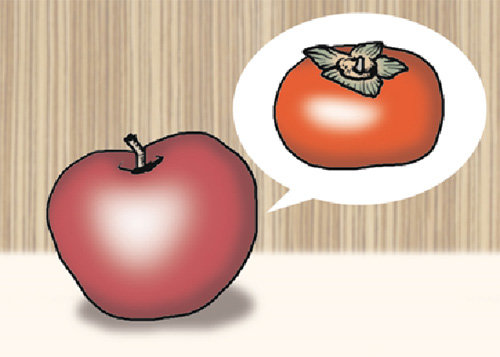

それを知らないのは、米国人の先生だった。ある日、先生は柿を持ってきてナイフで切って、一かけらずつ配りながら、「中国リンゴ」を味わうように言われた。熟柿になるまで待ってから、手で皮をむいて食べなければならない渋柿を、ナイフで切ったのだった。その先生の言葉と考え、行動は無知から始まったものだった。それは柿の属性を知りもしないで、リンゴを見る目安で柿を見る認識の暴力、すなわちオリエンタリズムだった。その先生と違って、詩人の父は柿に精通していた。目を閉じても、柿をキャンバスに描くことができた。「愛する人の髪の匂い/手のひらに置かれ柿の質感/熟したときの重量のようなことは/決して私たちから離れないはず」としながら、視力を失っても柿を描くことができた。それが権威であり、精密さだった。

少年は詩人になって、幼年時代の傷を振り返った。彼にとって柿は東洋だった。彼は西洋が自己中心的な偏狭さのために見ていない東洋の情緒と文化、精神を柿から見た。それとともに幼年時代の傷は自然に癒された。