서기 400년경, 로마의 속국인 이집트 알렉산드리아의 히파티아는 천문학과 수학, 철학의 수재였으며 뛰어난 미모에도 진리 탐구에만 몰두한 독신녀다. 올림포스 신들을 숭상하는 다신교와 유대교가 공존해 온 이곳에 하층민을 대상으로 급성장한 신흥 기독교가 세를 떨친다. 다신교를 공격하고 대규모의 유혈사태가 벌어지자 황제는 기독교를 편들며 다신교를 이단으로 규정한다. 많은 이들이 개종하지만 히파티아는 다신교를 고수한다. 기독교의 주교 키릴은 유대교와도 싸움을 벌인다. 연이은 폭동으로 사상자가 늘고 불만의 소리가 높아지자 키릴 주교는 신도들의 분노를 히파티아에게로 돌린다. 덕망과 명성이 높은 그녀를 사회를 교란시키는 이교도 마녀라고 선동해 처참하게 죽인다.

주교의 말 한마디로 타 종교와의 싸움에 주저 없이 뛰어드는 신도들을 보자니, 신앙 때문이라기보다는 그저 상대에 대한 혐오 때문에 죽기 살기로 싸운다는 느낌이 들었다. 판단의 기준이 이성이 아닌 감정이었고, 내 편이냐 아니냐, 이것만이 중요해 보였다. 스스로 생각하는 걸 포기한 대중이 선동당한다. 선동과 조작이 통하는 건, 아픈 진실보다 달콤한 거짓을 원하며 생각할 권리를 상납한 결과다. 언제부터인가 TV 화면에 자막이 쉼 없이 깔리기 시작했다. 정보를 주는 역할뿐 아니라 우리가 보고, 느끼고, 판단할 여지까지 재단한다. 무대 위의 가수를 보고 싶은데 객석의 표정과 심사위원의 반응을 살피게 만든다. 주관적 견해를 갖는 걸 방해하고 획일적인 생각을 강요한다. 내 생각이 자막과 다르면 내가 틀렸다는 생각에 위축된다.

어느덧 우리는 남들과 같은 생각을 해야만 안심하는 수동적 인간이 되었다. 똑같은 모양새인 아파트를 선호하고, 주인의 손맛이 담긴 요리보다는 프랜차이즈의 통일된 맛을 신뢰하고, 너도나도 개성 없는 성형 미인이 되고자 한다. 인터넷으로 수많은 뉴스를 접하는 시대라 세상 돌아가는 이치를 꿰뚫는다고 자부하지만 누군가가 이미 선별해 놓은 뉴스일 뿐이다.

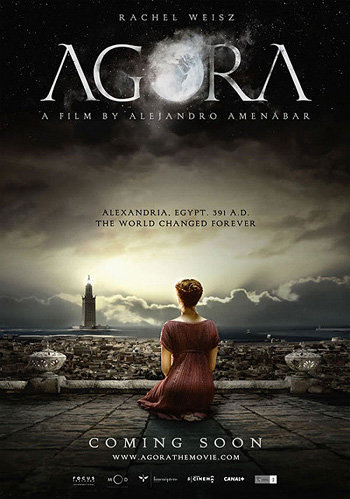

‘아고라’는 광장, 민주 정치를 함축한 단어다. 아고라 역할을 했던 세계 최대의 알렉산드리아 도서관은 다신교의 본거지란 이유로 파괴되고 많은 장서가 유실되었다. 인류는 그 후 천 년 동안 지식의 암흑기인 중세시대를 맞이한다. 영화의 처음과 마지막은 우주에서 바라보는 지구의 모습이다. 종교를 핑계로 권력 다툼을 일삼던 인간들이 마치 집 앞 골목에서 땅따먹기를 하던 코흘리개 같다. 그 당시는 지동설이 무시당하고 지구가 우주의 중심이라는 천동설이 우대받던 시절이었다. 아무리 풀어도 답이 안 나올 때가 있다. 요즘은 더욱 그럴 때가 많다. 남들이 당연하다고 우기던 공식을 바꿔 보자. 여태 틀린 공식으로 답을 구했을 수 있다.