日中戦争真っ只中だった1938年、大学で学業にいそしんでいた時に徴兵の通知を受けた二十歳の村上千秋。手続き上のミスだったが、文書が全てものをいう官僚組織だ。この徴兵は、戦争中、中国人刺殺に加わったトラウマを残し、その後の人生に影響を与える。

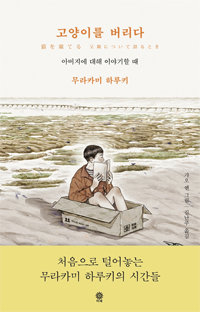

同書は、村上春樹が父親について語った私的な経験談であり回顧録だ。春樹は幼い頃の父親との思い出を淡々と綴っていく。最初の記憶は、父親と一緒に海辺へ猫を棄てに行ったことだ。猫を棄て、振り返らずに家に戻るが、棄てられた猫は先に家に戻っていた。その時、驚きながらも内心安心する父親の表情を春樹は記憶する。

概して誠実で明敏で温和だった父。彼は1917年、京都の寺の6人兄弟の次男として生まれ、戦後、中学・高校の国語教師として暮らし、2008年に亡くなった。平凡に見えるが、春樹が父親の本当の人生とそれに連なる自分の人生を完全に理解するには、「戦争の記憶」を越えざるを得ない。

春樹は父親が南京大虐殺を起こした部隊所属だったかもしれないという不安で長くこの真実を覗き見ることができなかった。しかし、70歳になってまるで「ルーツをさぐる」思いで父親の過去を直視し、戦争が一人の人間に及ぼした苦痛と弊害に向き合うことになる。春樹自身のルーツであると共に、戦争の惨状とトラウマに対する率直な証言だ。

パク・ソンヒ記者 teller@donga.com