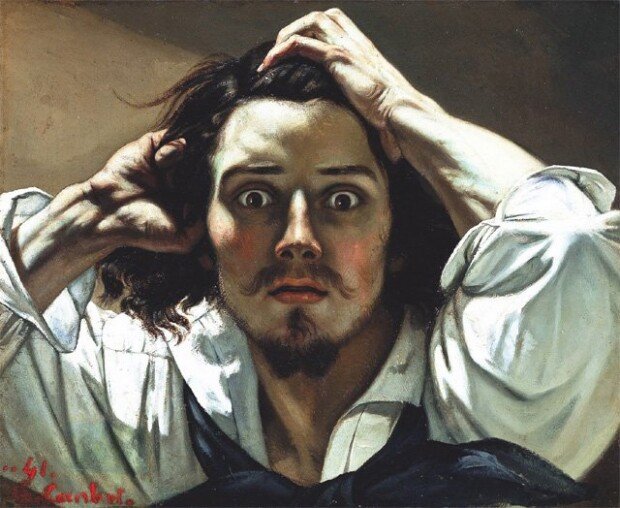

絶望は希望が消えた状態をいう。最善を尽くしたが、失敗したか、前に進む道が見えないときに、私たちは絶望を感じる。19世紀のフランスの画家・ギュスターヴ・クールベは、絶望に陥った自分の姿を絵に残した。ハンサムな容姿に優れた才能まで持っていた彼は、何のために絶望したのだろうか。

クールベは、フランス・オルナンの裕福な家庭の出身だったが、自らを社会の反抗児だと感じた。20歳の時に法学を勉強するためにパリに来たが、国に拘束される人生を嫌い、自由な芸術家の道を選んだ。社会問題にも関心が大きかった彼は、農民や都市下層民の悲惨な現実を描いた作品で、リアリズム美術の先駆者となり、後日パリコミューンにも積極的に参加した。

この絵は、24歳の時に描いたもので、当時無名だったクールベは名声と食べ物を得るために苦労していた。絵の中の画家は、だぶだぶの白いシャツに濃い青色の作業服を着たまま、乱れた髪を両手で後ろに流している。驚いたように、怒ったように顔は赤く染まっており、二つの目は観客に向かって見開いている。まるで「世の中はなぜこうなのか?」と抗弁するようだ。国の公式展覧会であるサロン展の敷居は、彼にはあまりにも高かった。失敗と挫折を繰り返しながら保守的な芸術界自体に幻滅を感じたが、絵を放棄することはできなかった。

希望は突然訪れた。絶望の自画像を完成してからわずか4年後、クールベは人生の力作を誕生させた。田舎の葬儀の風景を記録した「オルナンの埋葬」と庶民の労働を描いた「石割人夫」がサロン展に展示され、彼はリアリズム美術の巨匠となった。

芸術家として名を馳せた後も、危機と挫折は続いた。おそらくその都度、クールベは絶望していた若い頃を思い出しながら耐えたようだ。パリコミューンの失敗で、スイス亡命の途につく時も、この自画像は手にし、死ぬまで持っていた。絶望の瞬間を耐えた後に訪れた希望の記憶。彼にはジェットコースターのような人生を生き抜いた力だったのかもしれない。