他者に対する憐れみは芸術の基だ。咸敏復(ハム・ミンボク)はその基本に忠実な詩人だ。彼には人間だけでなく、動物も哀れみの対象となっている。

ある日、詩人はトイレに行く途中、畑の土手で蛇に出くわした。有害だから殺さなければならないという考えだけだった。蛇は、いつの間にか、穴の中に三分の二ほど入っていた。彼は棒でヘビを押さえた。蛇はしっぽが切られたまま、中に入って行った。彼は穴に火をつけようかと思ったが、そうはしなかった。蛇は5日間をその中で耐えて外に出て死んだ。その間に子蛇たちは生き残って、他の場所に逃げ出した。彼はすまなかった。その気持ちが詩を生んだ。彼は「蛇を見るたびに/びっくりすると/言う人たち」と「人を見るたびに/びっくりする蛇、岩、木、空」を対比させ、自分から打者へと中心を移動させた。彼は「反省」という詩でも、すまない気持ちに中心を移動させる。「いつも/子犬に触って/手を洗った/明日からは手を洗って/子犬に触ろう」。子犬に触ってから手を洗ったりするのは私が先という意味で、手を洗って子犬に触ったりするのは子犬が先という意味だ。詩人は自分がいつも先だったことが申し訳なかった。その気持ちが詩になった。

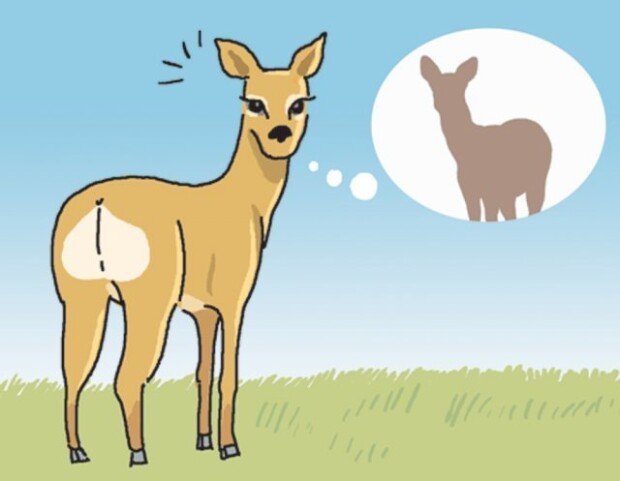

ノロ狩りにまつわる散文も、申し訳なさの産物だ。とある秋、詩人は村人たちとともに、田んぼでノロを捕まえようとした。しかし、すばしこいノロジカを捕えるのは不可能なことだった。当然逃した。ところが、逃げたノロジカが数日後に戻ってきて、生い茂った稲の中に隠れるではないか。やったと思った。ところが、ノロに向かって包囲網を狭めていくとき、近くで他のノロが飛び出していった。2匹だったのだ。逃げたノロは、そのノロのために戻ってきたのだった。人たちはすまなかったのか、棒切れを降ろした。詩人はその気持ちを言語で記録した。

このように、芸術は時にこの世の低くて力のない存在に向かう申し訳ない気持ちの記録だ。エマニュエル・レヴィナスの言葉通り、「打者の涙」に背を向けない心とでも言おうか。