遠くでは南極の氷が溶け、近くではカップの中の氷が溶ける季節だ。それだけだろうか。家の中に閉じこめられた私たちも、とろとろと溶けてしまいそうだ。コロナに、様々な制限に、落ちる売上に、窮屈さに、なかった熱も上がる。内心は黒く焼けているのに、外は炎天下の日差しが大騒ぎだ。こみ上げてくる熱に押され、外から注がれる熱に押され、気をつけることは容易ではない。

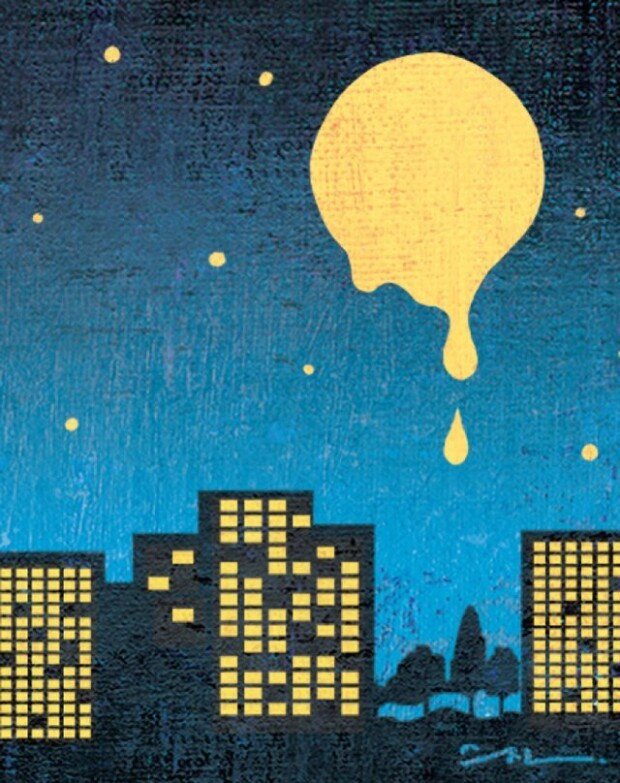

そんな時、詩人姜信愛(カン・シンエ)の「夏の月」に出会った。去年の冬に出た詩集に入っているが、不思議なことに今日の私たちの熱気を移しておいたようだ。タイトルが「夏の月」だから、背景は夜だ。詩人は蒸し暑い都市に置かれている。ふと目に入った満月が、ひときわ黄色い光だったようだ。それを見て、詩人はある美術作品を思い浮かべた。ヨーゼフ・ボイスの「カプリ・バッテリー」(1985年)がまさにそれだ。ヨーゼフ・ボイスは、黄色の電球を黄色いレモンに差し込んだ。まるで黄色いレモンからエネルギーをもらってくるかのようにだ。詩人はヨーゼフ・ボイスの作品を変容して、自らを溶けてしまった電球だと想像する。もし月というエネルギー源につながれば、活気を取り戻すことができるだろう。このような希望の翼の中で、詩人は「月の声」を聞く。「無風の悲しみに耐えろ」という励ましの言葉だ。

実際は、耐えられなくても耐えなければならない。それ以外に方法はない。全部溶けてしまった、疲れてしまった私たちは、どこからエネルギーを得るだろうか。長い夏の夜、私たちは無風の悲しみに耐え続けている。

文学評論家