憎しみから憎しみを学ぶ人がいる一方、愛を学ぶ人がいる。それを決めるのはその人の器だ。アルジェリア出身のフランスの哲学者、ジャック・デリダは憎しみから愛の倫理を取り出した人だった。

デリダは勉強のできる子どもだった。フランスの植民地だったアルジェリアの小学校では、トップの生徒が順に国旗を掲揚した。しかし、デリダの番になった時、他の生徒が代わってした。デリダがユダヤ人だったからだ。それだけではなかった。植民政府は、ユダヤ人の生徒を制限するための割当制を実施した。後にそれさえも半分に減らした。デリダの表現どおり、「黒くてアラブ人のようで背の低いユダヤ人」だった彼が1942年10月に中学校から追い出された理由だ。翌年4月に再び学校に戻ったのでわずか数ヵ月だったが、そのことは12歳の少年に大きな傷となった。

デリダが哲学者になって話して書いた全てのことにその傷が残った。少し誇張すれば、その傷が哲学の出発点だった。傷は、デリダに憎しみへの対抗を教えなかった。恨みや劣等感を教えることもなかった。自民族中心主義を教えることもなかった。それが教えたのは、他者に対する歓待の精神だった。デリダが、真の歓待は歓待できないことを歓待することとし、人間だけでなく動物を含む全てのものを歓待しようと言ったのも、その傷があったがゆえに可能だった。ユダヤ人であるデリダが、イスラエルがパレスチナ人に加える暴力に憤慨したのもそのためだった。デリダは、歴史的に受難に遭ったユダヤ人が他の民族を受難に追い詰める矛盾と偽善を嫌った。

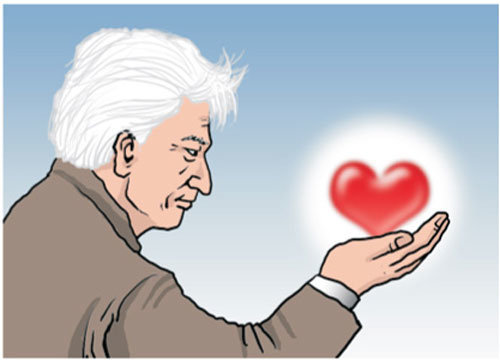

デリダは、傷を倫理学の礎とする温かい、実に温かい哲学者だった。すべての思惟がその傷に由来すると言えるほどだ。デリダは成長し、「自身の傷に薬を塗る必要はない」と考えた。強いて治そうとしなかった。逆説的にもデリダの治癒は、治癒の拒否にあった。器が大きい人なので可能なことだった。

文学評論家・全北大学碩座教授