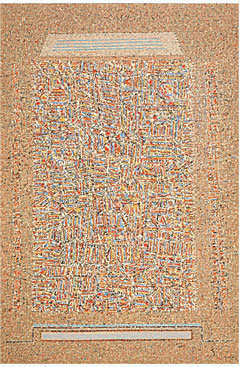

苦痛の産物であることは明らかだが、限りなく温かく感じられる絵がある。国立現代美術館「李健熙(イ・ゴンヒ)コレクション特別展」で展示中の画家・李聖子(イ・ソンジャ)の「千年の古家」がそれだ。彼女が晋州(チンジュ)で暮らした古家を形象化した絵がなぜそのように描かれたのか知るには、彼女の人生の中に入らなければならない。

彼女がこの絵を描いたのは1961年。やむを得ず離婚し、3人の子どもを韓国に残してフランスに発ち、10年が経った年だ。彼女は当初、子どもたちが目に浮かび、仕事が手につかなかった。「そのため一層絵に打ち込んだ。私が描く一筆が、子どもたちに服を着せ、学校に送ることであり、ご飯を食べさせることだと自分に催眠をかけました」

絵が彼女にとって子どもたちに代わる象徴物だった。絵は子どもの代わりにはなれないが、そうとでも考えなければならなかった。そうして、子どもたちへの思いを絵に向けた。自分の傷だけを考えれば、絵の色は暗く、硬くなるが、彼女には子どもたちへの温かい心が先だった。傷は内に隠れた。彼女の絵が温かく感じられる理由だ。「千年の古家」という題名がなければ、何を描いているのか分からない抽象画だが、それでも明らかなのは筆が数万回加えられて生成された温もりが、子どもたちへの母親の思いだったということだ。フランス国籍を取得しないのも、子どもたちが暮らしている所に背を向けないとする思いだった。「子どもたちが韓国にいるから」

普通の人なら打ちのめされる状況で、彼女を救ったのは芸術だった。未堂(ミダン)徐廷柱(ソ・ジョンジュ)が彼女の絵を見て、「ゴザを編んだようでもあり、田植えのようでもある」と言ったのは、絵の外的な形状だけではなく、裏にある画家の心理を鋭く指摘した表現だった。実際、画家はゴザを編んだり、田植えをするように絵を、否、子どもたちを育てた。「作品が完成すれば、子どもになる」。一筆一筆が切実な祈りであり、その祈りに芸術が応えた。

文学評論家・全北大学碩座教授