フォトモンタージュとは、様々な写真から取ってきたイメージを組み合わせたり、合成したりして新しい形状にすることをいう。フォトモンタージュ技法が初めて登場したのは19世紀末だが、現代美術の形式で使われたのは1910年代中盤からだった。ドイツの芸術家でダダイストだったハンナ・ヘッヒも、フォトモンタージュ技法の創始者の1人だった。

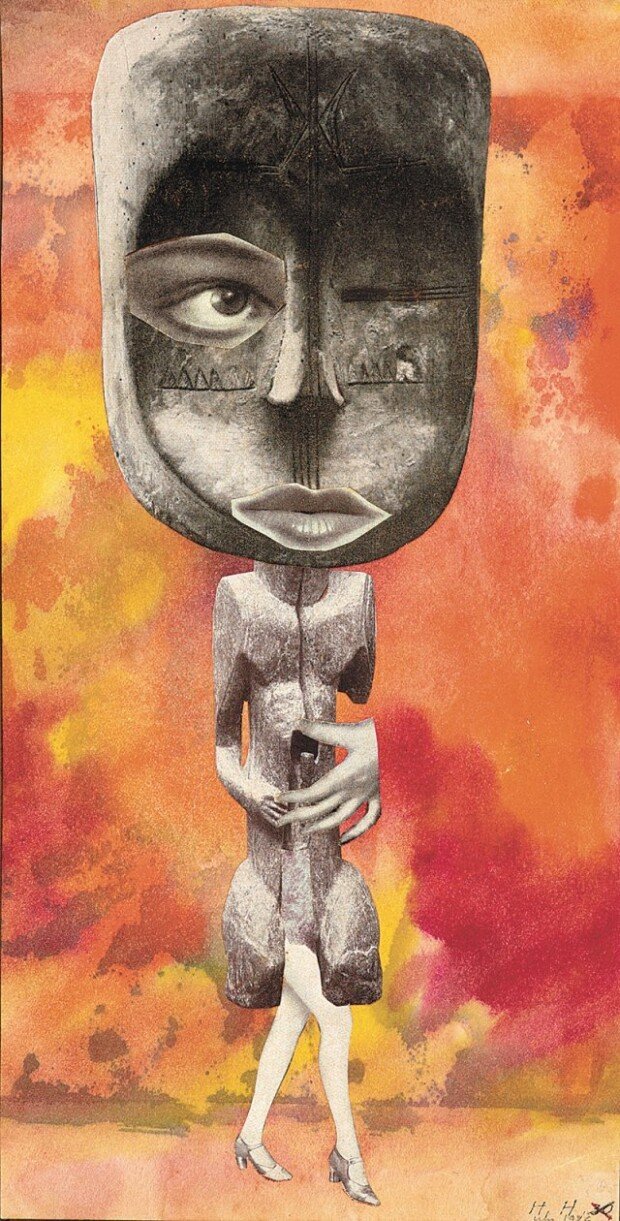

第1次世界大戦末期、既成芸術の形式と価値を否定して起きたダダイズムは、反戦、反美学、反伝統を主張した前衛的な芸術運動。ヘッヒは、ベルリンのダダグループで活動した唯一の女性画家でありフェミニスだった。ヘッヒは1918年からフォトモンタージュを実験し、急変する時代に登場した「新女性」に対する固定観念を批判するテーマを多く扱った。この作品は、ヘッヒが1920年から始めた「民族誌博物館」連作の一つで、他の文化圏の美に対する概念を持ち込み、西欧の伝統美意識を打破しようとした作家の意欲がうかがえる。赤系列の水彩画で彩られた土台の上に、白黒雑誌から切り取ったイメージを組み合わせて作られた女性が登場する。頭と体はアフリカ・コンゴの仮面と男性崇拝の彫刻像が結合し、目と口、手と足は白人女性のものが合成された。顔は過度に大きく、それに比べて体は矮小だ。大きさが異なる両手は、体の中央の男性の性器を保護しているようだ。股の下には白人女性のなめらかな足が伸び出ている。ヘッヒの作品の中には、このように両性的な人物がしばしば登場するが、これは両性愛者だったヘッヒの性的アイデンティティを投影したものと解釈されることもある。

ヘッヒは自分のような新女性を男性的や中性的に考える当時の人々の固定観念を批判しようとした。体は正面を向いているが両足を側面に描写したのは、行き詰った現実(体)から抜け出し、自由に歩いていきたい欲望を表現したのだろうか。もしかするとこの絵は、ダダイスト、デザイナー、小説家、新女性、両性愛者、妻という人生自体がフォトモンタージュのようだった、時代をリードして生きたヘッセの自画像かもしれない。