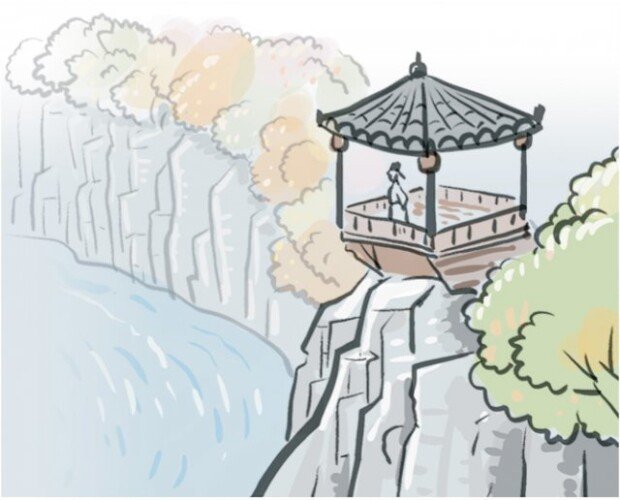

ざあざあと秋雨が降り注ぐ南の地方のある川辺の楼閣。秋風に落ちる落ち葉を眺めながら、詩人は夜遅くまで皮のコートを握っている。いつでも朝廷の呼びかけに応じることができるという忠一な自信だろう。そのため、よく鏡を見ながら功を立てるという意志を固める。しかし鏡に映るのは若い日の気概に満ちた姿ではなく、「衰弱して病んだ」現在の姿。詩人の苦悩が深まる。無気力な自我と憂国忠正の自我が互いに葛藤する地点だ。この葛藤で生じた心の欠損を到底満たすことができないこの夜、詩人は「一人で楼閣に寄りかかって」苦心を重ねている。自らこれ以上国のために技量を発揮できないという挫折感を感じながらも、どうしてもその挫折感を自認できない悔恨がにじみ出ている部分だ。覇気と功名心で綴られた若い日の輝かしい光輝が、かすかな思い出に埋もれてしまう苦い経験に耐えられなかっただろう。

詩は詩人の晩年頃の55歳の時に書いた作品。青年時代、随所を漫遊し幅広い読書と交遊を通じて人生の知恵を会得した杜甫だが、果てしない求職活動と放浪、戦乱と病気など幾重の障害の前で、彼は荊棘の人生を生きなければならなかった。