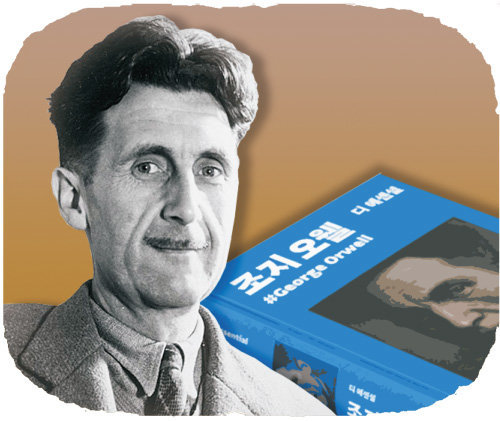

短い文章に胸が熱くなる時がある。「1984」と「動物農場」を書いたジョージ・オーウェルのエッセイ「絞首刑」がそうだ。生命の意味を省察する深い文だ。彼が1920年代半ばにミャンマーで植民地警察として勤めていた時、実際に経験したことを基盤にしている。

その日は、背中が曲がったヒンドゥー教徒の絞首刑が執行される日だった。着剣した銃と棍棒を持った看守たちが、彼を絞首台に引きずっていた。ところが、ふらふらと歩いていた囚人が、看守たちが肩をしっかり握っているにもかかわらず、そっと体をひねった。道端に溜まっていた水を避けるためだった。

誰でもできる本能的な行動だが、オーウェルの目にはそれは驚きだった。その時までは、彼は「健康で知覚のある」人を殺すことがどんな意味なのか気づかなかった。ところが囚人が路上の小さな水たまりを避けるのを見て、それが途方もないことだということに気づいた。絞首台に向かう瞬間にも、彼の目は砂利と壁を認識し、彼の脳は記憶し予測し判断した。私たちがそうであるように、彼の消化器官は食べ物を消化し、爪は長く伸び、細胞組織は作られていた。「10分の1秒しか生きられない時も、彼の爪はまだ伸びるだろう」彼は「私たちの中の一人」だった。彼が死んだら、「一つの精神が減り、一つの世界が減ること」だった。ところが、彼が死ぬと、死刑を執行した人々は仲良くウイスキーを分けて飲んだ。遺体から100メートルも離れていないところで。

生命に対する深い省察を盛り込んだ文だ。職人の大工の代わりに木を刈ることが無謀なことのように、命を収めることは人間のことではないという老子の「道徳経」の教えに相応する省察というか。そのようなことがあった時、オーウェルは20代前半の年齢だった。同年代の友人たちが英国で大学に通っていた時、彼はミャンマーに行ってそのような体験をした。彼にとって、人生の現場は学校よりも学校だった。その学校で見聞きして感じたことが彼を心の深い作家にした。