自宅で突然失神したり、交通事故に遭ったりしたら。1分1秒が生死を分けるような緊急事態が発生したら。誰にでも起こりうることだ。このような不運で命を落とさないよう韓国社会はセキュリティネットを構築してきた。119番に通報すればすぐに救急車が来る。迅速に病院に搬送してくれる。手術する医師に会い、命が救われる。私たちはそう信じている。

東亜(トンア)日報ヒーローコンテンツチームは昨年10月から今年3月まで、その信頼を裏切られた26人を取材した。その中には、昨年12月8日、遅々として出発することができない救急車に乗せられたイ・ジュンギュ君(13)がいた。同年10月25日、救急室に到着したが、手術を行う医師に会えなかったパク・ジョンヨルさん(39)もいた。228分、378分の間、彼らは適切な治療を受けることができなかった。ゴールデンタイムが虚しく過ぎていくが、なす術がなかった。今、この瞬間にも、私たちの家族が、友人が、隣人が経験しているかもしれない「漂流」の話だ。

●平凡な信頼

イ・ジュンギュ君

忠清南道(チュンチョンナムド)の公州(コンジュ)サービスエリアで、ユンヨンさんが車を引き返したのは1本の電話のためだった。「お母さん、頭が痛い...」。中学1年生の息子ジュンギュ君が泣きながら電話をかけてきた。普段、具合が悪いからといって泣く子ではなかった。ユンヨンさんは会社に事情を説明し、出張をキャンセルした。ハンドルを握る手が震えた。

「ジュンギュ、お母さんがすぐに行くよ」。電話を切ったのは午前11時50分。本来なら学校にいる時間だが、ジュンギュ君は家にいた。いつもは寝起きがいいのに、今日はなかなか目が覚めなかった。前日プールに行った後、目が痛いと言って一晩中眠れなかったようだ。いつものアレルギーのせいだろうと、大したことはないと思っていた。

ジュンギュ君はゆっくり起きてパンを食べながらユーチューブを見た。出勤する母親に挨拶をして、ごく普通の様子だった。病院も一人で行けると言った。きっと大丈夫だろう。高速道路はなぜこんなに渋滞しているのか、ジュンギュ君はなぜ電話に出ないのか。

2時間後、京畿道華城市(キョンギド・ファソンシ)の東灘(トンタン)新都市の自宅に到着した。ジュンギュ君は居間で横たわっていた。ぐっすり眠っている顔を見て、胸をなでおろした。ユンヨンさんは、子どもをもう少し寝かせるかどうか悩んだが、考えを変えた。「ジュンギュ、病院に行こう」。起こさないでと手を振るジュンギュ君を起こして座らせ、上着を取りに部屋に入る。その瞬間、「ドン」。

居間の床にぶつかる重い音、床に倒れこんでいるジュンギュ君、痙攣(けいれん)する腕と足、ゆっくりと漏れ出る尿....。「救急車、救急車の番号は」。午後2時27分、ユンヨンさんは気を取り直して119番に電話した。

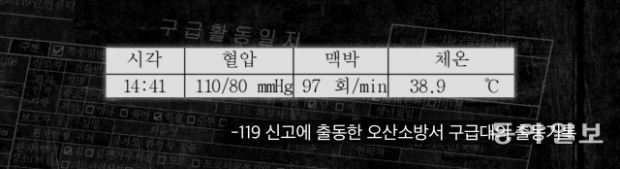

尿で濡れた子どもの体を拭いていると、烏山(オサン)消防署から来たという救急隊員がドアを叩く。「血圧と脈拍は正常です」。救急隊員の言葉を聞いて安堵した。

救急隊員は、ジュンギュ君が痙攣で意識が戻らないようだから、正確な原因は検査してみないとわからないと言った。子どもの痙攣は珍しいことではないことをユンヨンさんは知っていた。救急車に乗って早く病院に行き、検査を受ければすぐに良くなるだろう。明日は学校に行けるだろう。もうすぐ冬休みになれば、一緒に旅行に行くこともできる。「あの時は本当に驚いた」。笑いながら今日を振り返ることができるだろう。

昨年12月8日、その日のユンヨンさんはそう信じていた。ジュンギュ君が治療を受けるまでの228分間の「漂流」が始まったばかりだということを、その時はまだ知らなかった。

パク・ジョンヨルさん

ミオクさんも1本の電話を受けて車を引き返した。仕事場の飲食店に着いたところだった。「ジョンヨルが事故に遭った。今すぐ病院に行けるか」。義母は、夫のジョンヨルさんが工場で作業中にフォークリフトにはねられたと言った。携帯電話を開くと、不在着信がいくつもあった。ジョンヨルからさんだった。驚いた。39歳の慶尚道(キョンサンド)の男性であるジョンヨルさんは、妻に用件もなく電話をかけるような夫ではない。

午前11時10分、ミオクさんは慶尚南道金海市(キョンサンナムド・キムヘシ)の金海中央病院(現慶熙中央病院)の救急室に到着した。ジョンヨルさんはほこり一つない真っ白な救急室のベッドに横たわっていた。灰まみれの顔がより真っ黒に見えた。ジョンヨルさんは顔をしかめてうめき声を上げ、足を骨折したと言った。そして携帯電話を取り出し、加入している保険を見せた。病院費の処理が必要なら、ここに連絡しろという意味だ。ジョンヨルさんの顔をウェットティッシュで拭いていたミオクさんは、「そんな余裕があるなら大丈夫だね」と少し安心した。

整形外科医は左太ももを骨折したと説明した。難しい手術でも、急な手術でもないとし、入院室に移って手術の日程を決めればいいと言った。ミオクさんは安堵した。

足の心配が和らぐと、いつの間にか夫婦は2人の息子の話をしていた。6歳の長男と2歳の次男に、「しばらくお父さんが一緒に遊べない」ことをどう説明しようか。

「もうすぐ幼稚園が終わる時間だろう。お義母さんに電話したのか」

「来ないでいいって言ったわ。手術の日が決まるのを見て、私が迎えに行けばいいから」

病院の駐車場から電話がかかってきた。5時間後に駐車場を閉めるという。ミオクさんはすぐに車を出すと答えた。昨年10月25日、その日、ミオクさんはそうなると信じていた。

●不安な兆候

イ・ジュンギュ君

救急車の中は思ったより狭かった。窓はふさがれ、壁には医療機器がぎっしり並んでいる。呼吸と気道の確保維持装置、静脈注射、固定酸素蘇生器....。どれもこれもユンヨンさんを怖がらせる名前がついていた。

救急隊員たちは忙しく動いた。ジュンギュ君を寝かせ、鉗子のような検査器具に指を入れ、胸を強くこすって反応を確認した。そしてどこかに電話をかける。ユンヨンさんはジュンギュ君の足元で両膝をつけて座った。邪魔になるかもしれないと身をすくめた。

「烏山消防署の細橋(セギョ)救急車です。華城にいる13歳の男の子ですが、現在、昏迷状態です。痙攣するのを母親が見たそうです。受け入れ可能でしょうか」

ユンヨンさんは聞こえてくる音に全神経を集中させる。病院のようだった。救急隊員は、電話の合間にジュンギュ君がいつから体調を崩したのか、新型コロナウイルスに感染したことがあるのか、普段から患っている病気があるのかユンヨンさんに尋ね、受話器の向こうに伝えた。

なぜ病院にすぐに向かわず、電話をかけるのか理解できなかった。しかし、必要な手続きがあるのだろうとユンヨンさんは考えた。ただ信じて従うだけだ。そうすれば、ジュンギュ君は安全な場所に到着するだろう。

電話が終わった。もう出発するだろう。シートベルトもない簡易椅子で、ユンヨンさんは姿勢を正して座る。ジュンギュ君の体が揺れないように、膝を掴んだ手にも力を入れる。ところが、電話を切った救急隊員が意外なことを言った。

「翰林(ハンリム)大学病院はダメだ。小児科専門医が非番だそうだ」

パク・ジョンヨルさん

ジョンヨルさんは病院の607号室で手術を待っていた。足を負傷して4時間以上経った午後2時20分、様子を見に来た医師がジョンヨルさんの足の包帯を外し、慌て始めた。骨だけが折れたと思っていたが、血管も切れたか詰まっていたようで、この病院には血管をつなぎ合わせることができる医師がいないため、大病院に移らなければならないと言った。

医師は急いで手術をしないと足を切断する可能性があると言った。ジョンヨルさんはそんな不運が自分に起こるはずがないと思った。「最悪を想定して説明しているのだろう」。ジョンヨルさんは左足の親指を動かしてみた。動く。不安が消える。まさか、こんなまともな足を切断するはずがない。

ジョンヨルさんは再び1階の救急室に戻った。ジョンヨルさんの足元から4歩ほど離れたところでは、救急室の医師が電話をしていた。「フォークリフト事故の患者ですが、受け入れてもらえますか」。ジョンヨルさんが行く病院を探しているようだ。

医師の机の上に近くの病院と電話番号がたくさん書かれた紙が見えた。名前は聞き覚えのある大病院だった。ジョンヨルさんが住む金海から東には釜山(プサン)が、西には慶尚南道昌原市(チャンウォンシ)がある。2つの都市にある大学病院だけでも10ヵ所以上ある。「病院が多いな」。ジョンヨルさんは改めて思った。その中でどこに移ることになるのか気になった。

「どうせなら慶尚大学病院がいいな。家から車で15分だから、妻が行き来するのに大変じゃない。釜山大学病院もいいだろう。釜山に住む母親に看病を頼めば....」

「今、釜山・慶尚南道の病院が全部ダメなんです」。医師の声でジョンヨルさんの思考が止まった。

●予期せぬ裏切り

イ・ジュンギュ君

ユンヨンさんが住む東灘新都市は、救急車をよく見かける地域だ。半径10キロ、20分圏内に4つの大学病院を含む12の救急病院がある。サイレンを鳴らして道路を横切る救急車を見るたびに、ユンヨンさんはあんなに急いで誰がどれほどの怪我をしたのだろうかと思った。

ジュンギュ君が乗った救急車は少し違う。サイレンも鳴らさず、20分以上動かない。赤色灯だけ点灯させて停車している。その中で救急隊員たちは休むことなく電話をかけている。初めは1人だけ電話を手にしていたが、いつの間にか他の救急隊員も手伝うようになった。尋常ではない。

「近くの病院は全部ダメだ....」

「(医師は)...いませんか....」

ジュンギュ君を受け入れてくれるかどうか。簡単な質問なのに、病院は答えを出す前に聞くことがたくさんあるようだった。救急隊員は同じことを繰り返し、「ちょっと待ってください」と言われて受話器の向こうの言葉を長い間待った。結局、待っていた答えはなかった。毎回、「わかりました」と淡々とした声で電話が終わった。落ち込む暇もなく、終わりの見えない通話はまた始まり、2人の救急隊員の声が輪唱のように響き渡り、ユンヨンさんは今度はと期待してそれを聞く。

パク・ジョンヨルさん

受話器を置いた医師の表情が暗い。「釜山付近の病院では手術ができないそうです。大邱(テグ)かその上まで行かなければならないかもしれません」。理解できない言葉を伝えた医師は、ジョンヨルさんが尋ねる暇もなく再び電話を取った。

ふと周りを見渡すと、救急室は静かだった。午前中に来た時は市場のように人がいたが、今はジョンヨルさんのうめき声と医師の電話の音だけだった。聞くと、看護師が119番救急隊の電話を全て断っていた。一人しかいない救急室の医師が1時間以上電話をかけているので、患者を受けられないのは当然だった。

ジョンヨルさんは聞きたいことがたくさんあった。足はどうなるのか、釜山にある多くの病院はなぜ受け入れてくれないのか、手術が可能な病院だけ選んで聞けないのか、でも我慢した。医者の邪魔をすると、手術がさらに遅れるかもしれない。もう3時20分。足を骨折してから5時間が経った。

ミオクさんも携帯電話を握りしめていた。「大病院に知り合いがいたら連絡してみてください」。医師の言葉で義母に頼んだ状態だった。遠い親戚が釜山の大病院で働いているという話を聞いたことがあった。迷惑をかけたくないので、なかなか頼み事をしたことのないミオクさんだが、今は藁にもすがりたい。夫であり、子どもの父親であるジョンヨルさんが足を失うかもしれない。

電話のベルが鳴った。「はい、もしもし!」。喜んだミオクさんは、拍子抜けした声を出した。「どこですか。あ、駐車場....。いつ車を出せるか分からないです....」

しばらくすると、携帯電話が再び振動した。「010-XXXX-XXXX、○○の姪、○○○看護師」。ミオクさんは、義母から届いたメールを持って医師の所に行ったが、医師は困惑した表情を浮かべた。その病院の外傷外科部長から確認が取れなければ意味がないという。ミオクさんは涙を流した。「人脈がないからこんな目に遭うのか」。ずっと我慢していた悲しみが溢れ出た。

「鼻で呼吸してください。そうしないと失神します」。看護師の慌てる声が聞こえる。ジョンヨルさんが痛みに耐えられず、息を切らしている。ミオクさんはジョンヨルさんに駆け寄り、手を握る。「息をして...」。それ以外にできることはなかった。

●選択肢のない選択

イ・ジュンギュ君

救急車の中でユンヨンさんは選択肢のない選択をしなければならなかった。救急車は目的地もなく、とりあえず北へ出発し、途中で何度も病院に電話し、方向を変えた。すると救急隊員が尋ねてきた。ある病院は小児科医がいるが、待ち時間が長い。別の病院は応急処置はできるが、詳しい検査は難しいかもしれない。どこへ行くか尋ねる。応急処置でもできるところへ向かうしかなかった。

午後3時32分、救急車はついに亜州(アジュ)大学病院に到着した。ジュンギュ君の脳の写真は普通ではなかった。澄んだ水に黒いインクを落としたように、頭の中に黒い点が広がっていた。脳の血管が破裂したのだ。病院を探している間にジュンギュ君の頭の中は血が溢れていた。

「脳出血です、出血が多すぎます、脳外科の先生が来ます」

救急室の医師の口から出た「脳出血」という言葉が耳慣れなかった。「ジュンギュはどうなるのか。脳外科の先生はいつ来るのか。来ることができるのか」。一日の間にあまりにも多くの拒絶を受けたユンヨンさんは、すべてが信じられない。

ユンヨンさんは「手術同意書」と書かれた紙束を渡された。41枚の紙に夢中になって署名する間、「発生する可能性のある副作用」は見ないようにした。「脳梗塞、脳脊髄液漏出、麻痺、意識不明、多臓器機能低下、深刻な合併症による死亡の可能性...」。到底同意できない言葉だが、他に選択肢はない。

ジュンギュ君が脳出血であることを知らなかった方が良かったのだろうか。子どもの頭に血が溢れていることを知っていたら、救急車の中で1時間も耐えられなかっただろう。気が狂っただろう。いや、分かっていたらできることはあったのだろうか。うちの子が死にそうだ、受け入れてと救急室の前で泣きわめくべきだったのか。私は無知だった。何も分からなかった。

午後6時15分、ジュンギュ君が手術室のドアの中に消えた。119番通報から228分が経った。固く閉ざされた手術室のドアを見て、ユンヨンさんは思った。ジュンギュ君は深く眠っているだけだ、これはただの悪い夢なんだと。しかし、夢がこんなに長いはずがない。昨年12月8日、ある子どもの母親が経験したことだ。

パク・ジョンヨルさん

午後4時5分、救急室の医師がジョンヨルさんを受け入れてくれる病院をやっと見つけたと言った。ジョンヨルさんはどこかと尋ねることなく言った。「行きましょう、とりあえず行きましょう」。260キロ離れた忠清北道清州市(チュンチョンプクト・チョンジュシ)にある忠北(チュンボク)大学病院、金海中央病院から約3時間かかる。輸液を5回交換している間につま先の感覚がだんだん薄れてきた。選択の余地はなかった。

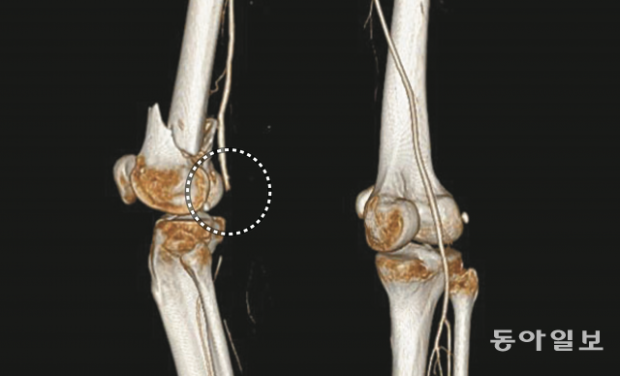

走り続けて忠北大学病院に午後7時1分に到着した。ミオクさんは足の血管を手術してくれる医師に会った。医師が指差すモニターの映像には白い線が見えた。ジョンヨルさんの足の血管だというその白い線は、膝のところで消えていた。医師は、ゴールデンタイムはすでに過ぎており、足を切断する可能性は90%だと言った。ミオクさんは言葉を失った。

医師は、手術に同意すればできることはすべてやると、最善を尽くすと言った。今回も他に選択の余地はなかった。

午後8時38分、ジョンヨルさんはベッドに横たわり、手術室に入った。血管手術が必要だと言われてから378分が経っていた。麻酔が効いている間、医師が手を握ってくれた。ジョンヨルさんは医師に言った。「先生、私の足を助けてください」。徐々に眠りに入る瞬間、ジョンヨルさんは力を込めて言った。「私の足を助けてください」。昨年10月25日、2人の子どもを持つ父親が経験したことだ。