約2000年前に韓半島と北東アジア地域で森が減少し、これは国家権力の形成と農地開墾、村落の区画などによるものだという研究が出た。

韓国生態環境史研究所のソ・ミンス研究員は、8日開かれた韓国古代史学会の学術大会で、「国家形成期の森の生態環境と景観変化」をテーマに発表し、このように明らかにした。

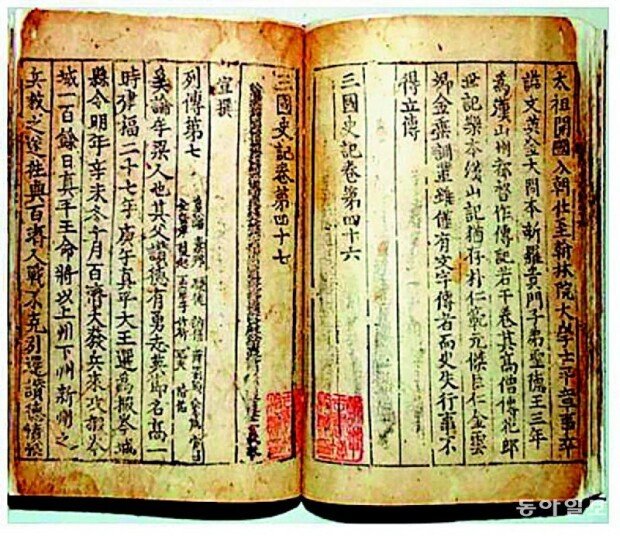

ソ研究員は、堆積物にある花粉の分布と総量を分析する花粉学資料と歴史書の三国志、三国史記の記録を一緒に研究した。堆積物に樹木の花粉の割合が高いほど森が密だったもので、草のような非樹木の花粉の割合が高いほど森が減ったと推定できる。

このような分析によると、韓半島地域は概して約2000年前に森が減少した。農地開墾が相対的に容易な南・西海岸の低地帯は、森の減少がより一層速かった。この時期、該当地域では、木ではなく非樹木の花粉の割合が明確に増加した。このような韓半島の森の景観変化は、歴史書を通じても確認できる。三国史記には、「(百済多婁王6年)2月に令を下し、国の南側の州・郡に初めて田んぼを作らせた」と記されている。ソ研究員は、「支配層が農業に邁進するよう強制し、未開拓地の農地転換に拍車がかかっただろう」とし、「森の減少は、古代国家の登場と関連がある」と話した。

3世紀中頃、高句麗があった満州南部の山間地帯は、依然として開墾されていない森が多かったものと分析された。三国志東夷伝の「良い農地がなく、勤勉に農作業しても食べるには足りない」という高句麗の紹介とも一致する。ソ研究員は、「険しい山地が多い生態環境が、比較的遅い時期まで稠密な森を維持するのに寄与しただろう」と説明した。

チェ・フンジン記者 choigiza@donga.com