멀미 나는 경제성장으로 몸살을 앓고 있는 한국, 그 중에서도 돈 다발이 층층이 쌓여있는 은행 금고가 이 영화의 주무대다. 그런데 또 이 영화엔 '한국'도 없다. 할리우드 인디 영화에서나 봤을 법한 이국적인 총기상과 허름한 창고…. 모두 종잡을 수 없는 국적불명의 장소들이다.

두 번째 반전은 40분이 지났을 때 어쩔 수 없이 시계를 보게 만드는 '비장의 사건' 때문에 발생한다(영화의 재미를 위해 이 사건의 내막은 비밀에 부쳐둔다).

<자카르타>는 일반적인 영화들과는 달리 중요한 결론을 제외하고 이야기를 영화 중반에 모두 끝내버린다. 볼 것 다 봤구나 생각하고 서둘러 극장을 빠져나간 사람은 영화의 스토리는 알아도 사건의 내막은 모를 게 분명하다. 어찌 보면 <자카르타>의 본론은 러닝타임 40분 지점에서야 비로소 시작되는 건지도 모른다.

말하자면 <자카르타>는 관객들에게 고도의 두뇌싸움을 걸어오는 영화다. 이 영화로 데뷔한 정초신 감독은 "재미있는 영화보다 똑똑한 영화를 만들고 싶다"고 했는데, 그의 바람은 어느 정도 성공을 거뒀다. 영화 내내 꿰어 맞춰야 할 퍼즐이 너무 많기 때문에 머리를 쉴 틈이 별로 없다.

▲ 관련기사 |

내용은 단순하다. 세 개의 범죄 조직이 한 날 한시 약속한 듯 오광투자금융의 금고를 노리면서 벌어지는 엎치락뒤치락 사건을 그렸다. 똑같은 은행털이범이지만 이들의 범행 수준엔 분명 편차가 있다.

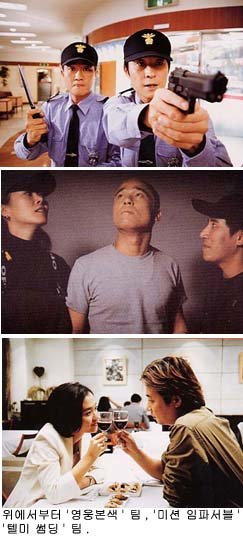

먼저 이들의 범행 수준을 가늠하는 중요한 기준은 총기를 샀느냐, 훔쳤느냐다. 가장 수가 낮은 범죄 조직은 '미션 임파서블' 팀. 블루(임창정) 레드(진희경) 화이트(김세준)로 구성된 미션 임파서블 팀은 영화 초반 은행 부사장(윤다훈)에게 일찌감치 덜미를 잡힌다.

블루를 생포(?)한 은행 부사장도 결코 믿을 만한 인물은 못 된다. 그는 20억 원의 사채를 갚기 위해 아버지의 회사이자 자신의 근무처인 은행 금고를 노린 범인 중 한 명. 은행 여직원 은아(이재은)와 '텔 미 썸딩' 팀을 조직한 그는 "범행을 들키지 않았다"는 점에선 '미션 임파서블' 팀보다 한 수 위지만, 두 팀 모도 '영웅본색' 팀(김상중, 박준규)에겐 적수도 되지 못한다. 영웅본색은 총기를 돈주고 사지 않은, "뛰는 놈 위에 나는 놈"이다.

영화 내내 이합집산하는 그들이 어떤 식으로 조직을 배신하고 다른 팀에 연루되어가는지 맞춰보는 재미는 쏠쏠하다. TV 시트콤에서 이미지를 복제해 온 윤다훈 임창정은 어두운 범죄 액션을 밝은 터치로 바꿔 놓으며, 김상중 진희경 이재은의 허를 찌르는 연기도 그런 대로 볼 만하다.

그러나 이 영화는 똑똑한 척 하는 것일 뿐 진짜 똑똑한 영화는 아니다. 너무 일찍 시작된 반전은 후반부를 지루하게 만들고, 사건의 진실을 알려주는 곁가지 이야기들은 재방송 화면처럼 생기가 없다.

<자카르타>의 '최강의 범죄 조직'은 기어이 완전범죄를 저지르고 말지만 정작 <자카르타>는 관객과의 게임에서 완전범죄를 저지르지 못했다. 군데군데 허점이 너무 많이 드러나기 때문이다.

편의를 위해 이 글에선 각 팀의 이름을 열심히 나열해 놓았지만 정작 영화 속에선 각 팀의 이름이 언급조차 되지 않는다. 조직의 이름이 없다는 건 별로 중요한 허점이 아니므로 일단 접어두고, 가장 중요한 허점은 영화 도입부다.

은행 부사장은 직원들이 다 보는 앞에서 뻔뻔스럽게 돈 가방을 들고 엉거주춤하는데 이를 수상쩍게 여기는 사람이 아무도 없다. 게다가 경찰이 부사장을 수갑 채워 데려 가는 데 이를 저지하는 직원도 한 사람 없다.

재기 발랄한 시나리오와 이를 능숙하게 풀어내는 연출력은 수준급이지만, 결국 <자카르타>는 아무렇게나 흘린 허점과 성긴 관계의 고리들 때문에 반전만을 위한 영화가 되고 말았다. 참고로 '자카르타'는 완전범죄를 지칭하는 은어다.

황희연<동아닷컴 기자>benotbe@donga.com

이프로 >

-

밑줄 긋기

구독

-

횡설수설

구독

-

최고야의 심심(心深)토크

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[이 프로]](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)