산업연구원(KIET)은 19일 한국의 경제발전 30년을 ‘생산성 측면에서 바라본 한국산업의 생산성 분석’이라는 자료를 통해 ‘30년 한국경제’를 이같이 요약했다. 이번 조사결과는 지난 30여년간의 한국경제는 질적인 발전이 경시되고 양적인 성장을 중시해 왔음을 극명하게 보여준다. 바람직한 경제성장은 뼈와 살을 함께 갖춘 구조여야 하는데 한국경제는 살만 찌운 ‘비만경제’였다는 것.

생산성은 한나라의 총체적인 경쟁력을 나타내는 지표 중 하나로 기술의 진보, 근로자의 업무 노하우, 투자의 효율성, 금융의 효율적인 자금중개기능, 정부의 효율성 등을 종합적으로 포함한다.

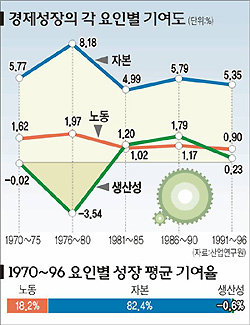

▽생산성 분석〓70년부터 96년까지 한국산업을 분석한 결과 이 기간에 평균경제성장률 7.24% 중 생산성이 기여한 성장률은 ―0.04%인 것으로 나타났다. 자본이 기여한 성장률은 5.97%, 노동은 1.31%. 경제성장률을 100으로 봤을 때 자본은 82.4, 노동이 18.2 기여한 반면 생산성의 기여율은 ―0.6. 결국 지난 반세기동안 한국의 생산성은 오히려 성장의 발목을 잡았다는 얘기다.

경제성장에 대한 생산성의 기여율을 시기별로 살펴보면 70년대는 마이너스 증가율을 보이다가 81∼86년에는 16.7%, 86∼90년까지는 20.4%로 급상승세를 나타냈다. 그러나 91∼96년엔 다시 3.6%로 급락했다. 대신 자본의 성장 기여율이 80년대에는 60%대를 보이다가 90년대 들어 80%대로 올라섰다. KIET는 외환위기가 오기 전에 이미 ‘양적 성장전략’의 한계에 봉착한 것으로 분석했다.

▽산업정책의 허실〓조사결과 94∼98년 5년간 종업원 수 300명 이상인 대기업의 생산성증가율은 ―0.49%인데 반해 중소기업은 1.95%로 나타났다. 특히 철강(―1.87%), 비철금속(―8.67%), 기계(―2.11%), 자동차 및 자동차용 엔진(―8.25%) 등 정부가 주력산업으로 육성해온 부분의 생산성증가율이 부진했다. 노동생산성증가율도 중소기업(2.81%)이 대기업(2.79%)보다 높다. 기술혁신도 없이 정부와 금융기관의 지원을 등에 업고 막대한 자본을 끌어다 공장을 세워 시장점유율을 늘려온 대기업의 현 주소가 그대로 드러난 것이다. KIET 김원규 박사는 “한국은 90년대 들어 양적 성장의 한계에 도달해 아직도 질적인 발전단계로 전환하지 못한 상태”라며 “한 국가의 장기적인 경제성장은 결국 생산성에 달려있다”고 말했다.

<이병기기자>eye@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개