그 현주소를 단적으로 보여주는 것은 산업의 공동화(空洞化). 불황 속에서 보다 싼 물건을 만들기 위해 생산비용이 적게 드는 해외로 생산 거점을 옮기면서 일본 제조업계엔 블랙홀과도 같은 거대한 구멍이 뚫리고 있는 것. 특히 ‘세계의 공장’ 중국이 급부상하면서 소니 히타치 미쓰비시 등 대기업들이 앞다퉈 나가고 있다. 밖에 나가서 만드는 생산 품목도 과거의 백색가전 등 조립품에서 컴퓨터 디지털가전 등 첨단 제품으로 바뀐 지 오래다.

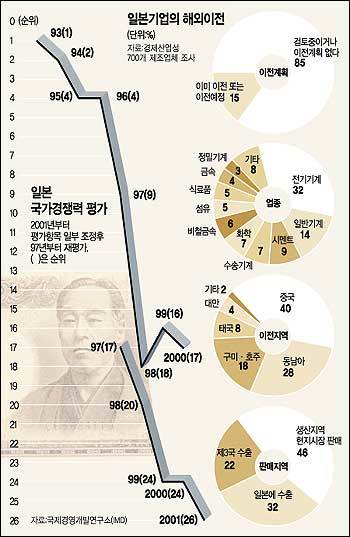

이달 초 경제산업성 조사에 따르면 제조업 7개사 가운데 1개사가 해외로 이전했거나 곧 이전할 예정인 것으로 나타났다. 이전 지역은 중국이 40%로 압도적으로 많았다. 대기업이 나가면 하청업체도 따라가게 되기 때문에 이런 추세는 가속화될 전망이다.

지난해 국제수지를 봐도 공동화 현상은 뚜렷하다. 일본이 물건을 만들어 외국에 팔아 거둔 무역 흑자는 8조5210억엔에 그친 반면 해외에 투자해 거둔 소득수지 흑자는 8조8258억엔으로 처음으로 무역흑자를 웃돌았다. 일본이 국내생산을 토대로 한 ‘수출 대국’에서 해외거점 중심의 ‘투자 대국’으로 전환했음을 뜻한다.

산업의 공동화는 실업률 증가로 이어져 경기악순환을 유발한다. 기업의 해외 이전으로 국내에 일자리가 없어지자 해외에서 취직하려는 젊은이들도 늘었다. 취업정보지 ‘프롬에’는 최근 싱가포르 호주 뉴질랜드 등 해외 7개국의 취업정보를 8회 특집으로 싣기도 했다.

80년대 후반부터 폐업이 급증하면서 산업계도 활력을 잃고 있다. 총무성 집계에 따르면 86년까지 개업이 폐업을 앞질렀으나 80년대 후반부터 역전됐고 시간이 흐를수록 격차가 벌어지고 있다. 99년 개업률은 3%선에 머문 반면 폐업률은 5% 중반으로 껑충 뛰었다.

제조업의 국제 경쟁력도 추락한 지 오래다. 이미 D램 등 메모리반도체 등 정보기술(IT) 관련 첨단분야에서는 한국에 정상 자리를 내줬다. 철강 조선 등 기존 제조업 분야도 한국과 수위를 다퉈야 하는 상황이 됐다.

국가경쟁력도 떨어지고 있다. 스위스 국제경영개발연구소(IMD)가 각국의 기업경영 과학기술 등 경제 관련 잠재력을 평가해 발표하는 국가경쟁력 순위에서 일본은 89∼93년 1위에서 점점 떨어져 지난해에는 26위로 전락했다. 특히 비즈니스 효율성에서는 30위까지 떨어졌다.

물론 아직도 일본의 제조업 기술은 세계 일류다. 도요타자동차나 혼다기연, 디지털카메라업체 캐논, 액정제품을 생산하는 샤프 등은 불황 속에서도 세계적인 기술과 높은 점유율을 자랑한다.

정준명(鄭埈明) 일본삼성 사장은 “일본은 아직도 원천기술과 응용력, 철저한 품질관리면에서 자타가 공인하는 세계 최고의 제조업 강국”이라고 평가했다. 그러면서도 △침체된 제조업을 대신할 새로운 성장산업을 찾지 못하고 있고 △기업의 의사결정 과정이 복잡하며 △경영환경 변화에 신속히 대응하지 못하고 있는 점들이 문제라고 지적했다.

도쿄〓이영이특파원 yes202@donga.com

▼日“한국 구조조정을 배우자”▼

‘구조조정은 한국으로부터 배우자.’

일본에서는 요즘 한국에 대한 관심이 부쩍 높아지고 있다. 장기불황에 질질 끌려가는 일본과는 달리 한국은 외환위기를 극복하는 과정에서 ‘화끈한’ 구조조정을 보여줬기 때문.

이들이 부러워하는 것은 강력한 리더십을 바탕으로 한 부실기업 정리와 새로운 성장엔진으로 부상한 정보기술(IT) 붐.

최근 아사히신문과 경제주간지 도요게이자이는 한국의 부실기업, 부실채권 정리과정을 자세히 소개하면서 말로만 구조개혁을 외치며 아무 문제도 해결하지 못하는 일본을 비판했다.

또 오카자키 세이노스케(岡崎誠之助) 이토추마루베니철강 사장은 1996∼98년 한국에 주재했던 경험을 담은 ‘한국은 지금’이라는 책에서 “한국의 구조조정을 일본도 배워야 한다”고 지적했다. 요시카와 료조(吉川良三) 삼성전자 상무가 펴낸 ‘신바람 부는 한국’도 활력이 넘치는 한국 사회를 일본과 대비시켜 소개하고 있다.

인터넷을 비롯한 IT붐에 대해서도 부러움을 넘어서 초조감마저 느껴진다. 전자기술이 앞선 일본은 한국보다 IT 시작은 빨랐지만 실제 활용은 한국이 훨씬 앞선 단계. 경단련(經團連) 관계자는 “한국의 IT발전을 보고 일본 재계가 반성하기 시작했다”고 말한다. 일본정부도 5년 이내 IT강국으로 발돋움하겠다며 각종 지원대책을 마련하고 있지만 좀처럼 IT산업이 살아나지 않고 있다.

고마키 데루오(小牧輝夫) 고쿠시칸대학 교수는 “일본은 그동안 ‘제조업 강국’이니까 괜찮다는 자만감으로 새로운 변화에 기민하게 대응하지 못했다”면서 “기업들이 뒤늦게 IT분야에 뛰어들고 있지만 전반적인 경제 시스템이나 사회여건이 이를 뒷받침하지 못하고 있다”고 지적했다.

쇼핑정보 >

-

광화문에서

구독

-

이헌재의 인생홈런

구독

-

강용수의 철학이 필요할 때

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[쇼핑정보]아이노리북 外](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![尹대통령 지지율 25.7%…6주 만에 20%대 중반 회복 [리얼미터]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130494571.4.thumb.jpg)