피라밋은 가장 먼저 어디에 세워졌을까. 교향악은 어디에 처음 울려 퍼졌을까. 답은 ‘누군가의 마음 속에’가 아닐까.

동서양 어디서나 평범한 사람들은 ‘공중누각’(Castle in the Air)을 비웃는다. 그러나 공중에 성채를 세우고 이를 지상의 현실 세계에 끌어내린 위대한 인물들이 있었기에 우리는 오늘날 ‘인간’의 이름에 값하는 정신의 호사를 누린다.

세 권으로 엮여진 이 책은 ‘발견자들’ ‘탐구자들’과 더불어 부어스틴의 ‘서양지성사 3부작’을 이루는 역저다.

|

미국 의회 도서관장을 지낸 미국사 최고 석학으로서의 흔들림없는 권위 외에도, ‘인간의 정신활동이 있는 곳이면 어느 곳이나 탐색한다’는 보편적 교양인이자 인문주의자로서 부어스틴이 가진 명성은 우리에게도 낯설지 않다.

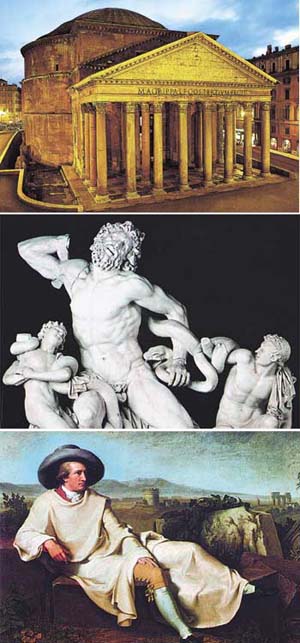

이전에 번역된 ‘발견자들’에서 그는 자연과학 분야에서의 발견과 원리 탐색을, ‘탐구자들’에서는 철학과 사상 분야에서 진리를 향한 인류의 여정을 다뤘다. 이에 비해 ‘창조자들’은 지적 활동을 통해 이전에 없는 세계와 체계를 창조한, 문자 그대로 지적 ‘창조자(Creator)’들의 거대한 파노라마라 할 만 하다.

그 주된 성과는 주로 예술 분야에서 찾아지지만, 영국 평원의 거석(巨石)과 뉴욕의 마천루가 여기 나란히 놓인다. 모세와 공자, 붓다의 위대한 가르침들도 위대한 지적 창조의 산물로 빠짐 없이 인용된다. 인도의 ‘베다’에서 도그마에 빠지지 않는 ‘관용의 상상력’을 읽어 내는가 하면, 베토벤의 교향악에서 국경을 초월하고자 하는 당대 유럽 지식인들의 은밀한 욕구를 진단하며, 프루스트의 ‘무의식과 기억’으로부터 ‘시간 자체’가 소설의 원료가 되는 인식의 대반전을 경험하게 한다.

|

그러나 이 방대한 책처럼 ‘보편적 지성’이 ‘보편적 교양인’을 위해 쓴 저작물에서 독자는 기대할 수 있는 일과 기대하기 힘든 일을 구별해야 한다. 독자가 자신의 지적 편중을 바로잡고 인류의 지적 활동 전 방면에 대한 인식의 기초를 보강하고자 한다면 이 책은 가장 친절한 안내자 중 하나가 되어줄 것이다. 반면 종교에서 문학, 건축에 이르는 각 정신활동 분야에 대해 저자의 독창적이고도 독특한 시각을 발견하고자 한다면 그것은 무리한 요구일 수도 있다. 한 인간이 일생에 그렇게 다양한 분야의 챔피언이 될 수 없기 때문만은 아니다. 각 분야의 전문가들이 눈 시퍼렇게 뜨고 있는 지식사회의 분위기가 그렇게 호락호락하지 않기 때문이다.

독자가 가장 보람을 느끼게 될 부분을 들자면 역시 기존에 역사가의 몫이라고 여겨져 온 장(章) 들이다. 피라미드는 과연 쓸모 있는 창조물이었나? 쓸모 없는 것은 오히려 이 질문이라고 저자는 말한다. 피라미드 사업은 여기저기 흩어진 마을에 불과했던 이집트를 중앙집권적 강국으로 바꾸어 냈으며, 많은 관료를 낳았고 그 결과 대규모의 식량조달, 운송, 숙소, 위생설비, 세련된 문명이 태어났다. 더 위대한 부산물은 건설 현장에서 돌아온 사람들이 주위에 이야기했을 ‘장엄한 이야기’와 공동체의 이상이었다. 오늘날의 피라미드는 무엇일까? 저자는 은근슬쩍 미국의 우주계획을 여기에 끌어다 붙인다.

반면 문학 미술 음악 등에 이르면 저자가 스스로에게 절제를 강요한 흔적이 부쩍 느껴진다. 아마도 저자는 베토벤과 모차르트의 장(章)에서 당대의 생산력 및 시민사회 성장의 이야기를 더 포함시키고 싶었지만 이미 학계의 합의가 끝난 선에서 논의를 끝내려 했을 것이다.

기자가 개인적 관심을 가진 장르이므로 음악과 관한 부분은 특히 주목해 읽었으나 역시 일부 아쉬움이 느껴진다. 베토벤의 교향곡에 대해 ‘그의 동성(同聲) 음악 연주 양식은 보조적인 소리를 수반하고 그 소리를 통해 강화되는 주도적인 선율, 즉 배경 화음과 그 상위 선율을 구분한다’는 설명 등은 아무래도 이해를 넘어 납득하기 어렵다. 번역의 문제는 아닌 듯 싶다. 이 설명은 호모포니(homophony) 즉 동성음악에 대한 설명 자체로도 요령부득일 뿐 아니라, 호모포니라는 양식 자체가 베토벤 훨씬 이전 보편화된 것이었다.

335쪽에 나오는 음악사가 ‘알브레히트 슈바이처’는 우리가 잘 아는 ‘알버트 슈바이처’와의 동일인에 대한 오기(誤記)임에 분명하다.

유윤종 기자 gustav@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[레포츠]낚시](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![노안-난청, 잘 관리하면 늦출 수 있다[건강수명 UP!]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130484349.15.thumb.jpg)