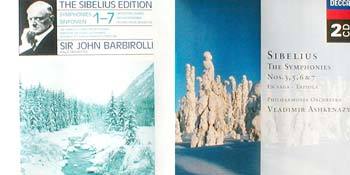

존 바르비롤리(왼쪽)와 블라디미르 아시케나지가 지휘한 시벨리우스 교향곡집 음반.

기사의 취지에는 공감했지만, 기자의 머릿 속에는 다른 작곡가의 이름이 떠오르고 있었다. ‘따뜻한 남쪽나라’ 프랑스의 드뷔시와 동시대를 살았던 ‘북쪽나라’ 핀란드의 얀 시벨리우스가 바로 그였다. 오늘날 번성하는 뉴 에이지 음악의 물결 속에서, 기자는 시벨리우스의 내음을 짙게 느끼고 있다.

오늘날의 음악가들이 시벨리우스의 음악에서 직접 영향을 받은 것일까, 혹은 동일한 정신적 경향을 추구한 결과일까. 시벨리우스의 음악 속에는 북유럽의 광대한 침엽수림, 물기를 머금은 숲의 그늘, 시냇물, 사슴의 발자국 등이 아련히 추상화된 형태로 ‘모자이크 처리’ 돼 있다. ‘90년전의 뉴에이지’ 라면 과장된 표현일까.

그의 교향곡 전 7곡 중 최근까지 가장 인기없는 것으로 여겨졌던 3번, 6번 교향곡에서는 특히 접근하기 쉬운, 작은 스케일의 ‘자연친화성’이 유감없이 드러난다. 3번 교향곡의 2악장, 플루트를 비롯한 목관이 가만가만히 포크풍의 선율을 노래한다. ‘겨울에 나의 연인은/숲속 짐승들 사이에…’로 시작되는 잉게보르크 바흐만의 서정시 ‘안개나라’가 떠오르는 순간이다.

6번 교향곡의 첫 악장, 날이 밝아오듯 아련한 현의 서주와 함께 예의 목관으로 살랑살랑 전해져오는 선율, 하프가 포르릉거리고, 팀파니가 고요하게, 수면 위에 수놓아지는 파문처럼 자연의 신비를 전해준다.

옛 음악팬들의 말처럼 ‘좋았던 LP시대’에 시벨리우스 교향곡집의 명연으로 꼽혔던 음반은 존 바르비롤리 지휘 할레 오케스트라의 전집(EMI). 그러나 1번, 2번 교향곡처럼 용맹하게 밀어붙이는 작품에서 바르비롤리 특유의 구조적 튼튼함이 빛을 발하는 반면, 6번 교향곡의 첫 악장은 다소 느리게 풀어져버리는 느낌이다.

3번 6번 등 스케일 작은 작품에서는 블라디미르 아시케나지 지휘 필하모니아 오케스트라 (데카)의 디지털 음반을 추천한다. 세부에 이르기까지 단단히 조여진 목관의 음색이 더할 나위 없이 아름답다.

유윤종기자 gustav@donga.com

언론법안 : 법안 분석 비판 >

-

글로벌 현장을 가다

구독

-

성장판 닫힌 제조업 생태계

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[與 언론법안]독자 많은 신문에 ‘법적 억지’](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)