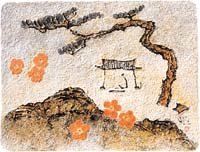

노송, 세월의 무게를 감내한 초월적 상징. 이 때문인가. 일찍이 보들레르는, ‘자연은 살아 있는 기둥들이 이따금 알 수 없는 말들을 웅얼거리는 사원’(‘악의 꽃’)이라며 나무의 성스러움을 칭송한 바 있다.노송과 그 나무가 보호하는 인물. 그 법열의 비상을 꿈꾸는 인물에게 닥친 붉은 꽃송이. 바로 젊은 한국화가 임효(44)의 ‘어허, 봄이로구나’라는 작품.세속의 방문은 이처럼 눈부신가. 시속(時俗)을 경멸하고 이를 경계한 인물에게 느닷없이 자신을 드러낸 세상의 가장 붉은 유혹. 날리는 꽃잎은 허공을 자유롭게 유영하면서 향기 가득 갈색 산을 붉고 강렬하게 수놓는다.

꽃의 개화와 낙화는 인위가 아닌 것을. ‘어느날, 문득/득음의 경지에 이른/물방울 속의 먼지처럼/보이다가도 안 보이는’(이산하, ‘열흘 붉은 꽃 없다’) 자연의 현상인 것을 어찌 막을까. 오히려 세사는 이처럼 눈부시기까지 한데.

면벽을 방해하는 붉은 꽃송이를 보고 ‘어쩌자고/깊어가는 먼지의 심연처럼/푸른 상처만 어루만지나/ 어쩌자고’ 하며 한탄해도 소용없지 않을까. 개화(開花) 역시 득음의 경지로 우리를 방문한다는 것을 알았다면.

조용훈(청주교육대 국어교육과 교수)

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개