언어학에서도 '계통수'는 유용하다. 2를 'two'라고 하는 영어와 'zwei'라고 하는 독일어는 형제간이다. 2를 'deux'라고 하는 프랑스어와 'due'라고 하는 이탈리아어도 형제간이다. 프랑스어와 이탈리아어의 늙은 아버지도 엄연히 살아있다.

그 이름은 '라틴어'로서, 영어 독일어의 이름모를 아버지와 사촌 쯤 된다. 악기에도 계통수가 있다. 이를테면, 우리의 비파와 서양의 류트는 같은 아랍계 조상을 갖고 있는 것으로 알려져 있다. 젓대와 플루트, 피리와 오보에, 나발과 트롬본의 경우 조상이 같은지는 알려지지 않았지만 서로 대응되는 동일한 계통 아래 있다.

'악기의 왕'이라고 하는 피아노와 같은 계통을 가진 국악기도 있을까? 오늘 하고자 하는 이야기가 바로 여기에 관한 것이다. 한 지인의 실제 체험담.

"헝가리를 여행하던 중이었어. 어디서 굉장히 아름다운 소리가 들려오더라구. 가보니까 크로마하프처럼 생긴 놈을 눕혀놓고 채로 두들기는데, 정말 소리가 예뻤어. 연주가 끝나기를 기다려 '이놈 이름이 뭐요'하고 물었지. 그사람이 '어디서 왔느냐'길래 '코리아'라고 했더니 '이놈 이름은 당신네 나라 말로 양금이다.

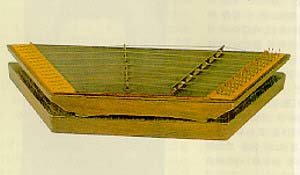

우리는 침발롬이라고 한다'고 하더라구. 얼마나 창피했는지…." 양금은 18세기 중반 청나라를 거쳐 서역에서 전래됐다. 들어온지 250년 남짓할 뿐이지만 국악 합주에 다양하게 녹아들어 완전히 우리 악기로 정착했다. 중부유럽에선 '덜시머'라고 하고, 민속음악에 가장 많이 사용하는 헝가리에서는 '침발롬'이라고 한다. 침발롬? 이름에서 느껴지는 여운이 있지 않은가.

르네상스기를 거치면서 유럽의 악기 장인들은 덜시머에 건반을 달았다. 뉴욕타임스가 '밀레니엄의 최고 발명품' 중 인체공학적 측면에서 최고의 발명품으로 꼽은 그 '악기건반' 이다. 키를 누르면 건반을 때리는 것과 건반을 뜯는 것이 있었고 그중 건반을 뜯는 '하프시코드'가 대중화됐다. 하프시코드를 이탈리아에서는 '쳄발로'라고 했다. 이 악기의 선조격인 '침발롬'을 연상했기 때문이다.

우리나라 사람들이 양금을 보며 고개를 갸웃하기 직전인 18세기 초, 이탈리아의 크리스토포리라는 악기장인이 쳄발로를 개조해보기로 작정했다. 쳄발로는 소리가 작은데다 강약 표현도 불가능했기 때문이다. 건반을 세게 누르면 그만큼 큰 소리가 나는 악기를 그는 만들었다. 건반 끝에 솜뭉치가 달린 나무망치를 붙이되, 치는 즉시 현에서 물러서게 하는 것이 관건이었다. 생각외로 정교한 장치가 필요했지만 그는 성공했고, 이 새로운 악기는 18세기를 걸쳐 전 유럽에 퍼졌다.

지난 시대의 전아하고 형식적인 표현 대신, 갈구와 격정을 표현하는 새 시대의 음악은 강약 표현이 자유로운 새 시대의 악기가 됐다. 건반이 달려 여러 음을 자유자재로 연주할 수 있던 악기가 현악기처럼 강약표현까지 자유로와지다니!

그것은 인간이 나무에서 내려와 손을 얻고, 무거워진 두뇌를 직립보행으로 지탱하게 된 것과 맞먹는 혁명이었다. 당연히 이 악기는 '악기의 왕'이 됐다. 인간이 만물의 영장으로 군림하게 된 것처럼.

두세기 반 전 동부유럽의 한 악기장인이 만든 두 악기가 우연히 먼 길로 헤어졌다. 한 악기는 서쪽으로 가서 이탈리아에 많은 후손을 남겼고, 그중 하나는 오늘날 링컨센터의 에이버리 피셔 홀 벽면을 장중한 소리로 울리게 됐다. 다른 하나는 동쪽으로 길을 떠나 중국을 거쳐 조선땅에 이르렀다. 그의 후손은 그와 거의 변한 것이 없는 모습으로 오늘날 존재한다. 국악관현악단 합주에 맑고 청신한 음색을 보태며.

<유윤종 기자> gustav@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[김진엽의 이미지로 보는 세상]맥주광고에 맥주가 없다](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![[사설]용산 먼저 확 바뀌지 않으면 총리·장관 바꾸나 마나](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130486647.1.thumb.jpg)