사진의 경우는 다시 돌이킬 수 없는 한 순간을 디테일하게 복원한다는 점에서 회화보다 훨씬 더 당대의 현실을 적확하게 알 수 있게 한다. 빛의 눈으로 그려진 사진은 빛에 감광된 피사체를 우리에게 불러옴으로써 실존적으로 되풀이될 수 없는 것을 기계적으로 재생시킨다. 광고사진 역시 민속학의 텍스트이다. 광고에 드러난 비주얼의 기호를 판독하면서 우리는 당대의 사회상을 읽을 수 있다. 그러나 광고사진이 일반 사진과 다른 점이 있다면 형식 면에서 신화의 체계를 이용한다는 점이다. 달리 말해 광고는 신화학이다. 초자연적인 능력을 소유한 영웅이 등장하여 일사천리로 문제를 해결하고, 인간이란 그의 무용담을 전달하기 위해 동원된 소품의 역할을 하는 것이 기본적인 신화의 코드이다. 광고에서는 그 영웅의 역할을 제품이 맡는다.

|

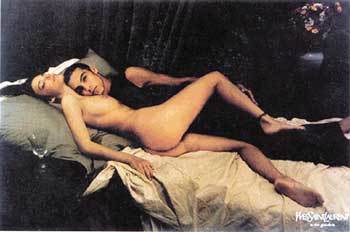

쿠르베의 그림을 패러디한 이브 생 로랑의 광고는 어떻게 신화가 생성되는지를 잘 보여 준다. 꽃병과 물잔 그리고 진주목걸이의 등장은 쿠르베의 그림과 동일하다. 오른쪽 다리를 살포시 들어 올린 나부의 자세도 동일하다. 다만 또 한 사람의 나부가 남자로 대치되어 있고 그 남자는 옷을 입고 있는 것이 다를 뿐이다. 쿠르베의 그림이 한 귀족의 눈을 즐겁게 해주기 위해 두 여자의 나신을 등장시켰다면, 이브 생 로랑은 소비자의 눈을 현혹하기 위해 남녀의 세팅을 구성했다. 우선 우리의 시선은 꿈꾸는 듯한 나부의 얼굴에서 목선을 타고 어깨선과 가슴을 훑고 내려가 늘씬한 다리를 향해 뻗어 간다. 하지만 우리의 시선을 뗄 수 없게 만드는 것은 눈을 감은 듯 뜬 듯 몽롱하게 우리를 응시하는 남자의 눈이다. 가녀린 느낌이지만 초자연적인 힘이 담겨 있다. 그 눈은 우릴 찌른다. 그의 품에는 벌거벗은 여자가 마치 제물처럼 안겨 있다. 강에서 목욕하는 왕녀 레다(Leda)를 겁탈하기 위해 백조로 변신해 다가가는 제우스를 보는 느낌이다. 벌거벗은 여자는 그러므로 이브 생 로랑이 펼치는 영웅담을 돋보이게 하는 소품이다.

롤랑 바르트를 따른다면 인물사진은 피사체로부터 발산되는 빛을 타고 우리에게 나타나는 유령, 즉 죽은 자의 귀환이다. 그런 점에서 사진을 본다는 것은 사진 속의 과거에서 부재의 대상을 불러내는 초혼의 행위이다. 산 자가 죽은 자를 불러내는 것이다. 그러나 이브 생 로랑의 광고에선 남자의 집요한 눈동자가 끊임없이 우리를 불러낸다. 죽은 자가 산 자를 불러내다니! 신화는 인간을 불러내어 유혹하고, 그들에게 일탈을 맛보게 하여 황홀케 하고 동시에 그 황홀경에 중독케 하는 초혼제이다. 그것이 신화이고 그것이 광고이다.

김홍탁

광고평론가·제일기획 크리에이티브 디렉터

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개