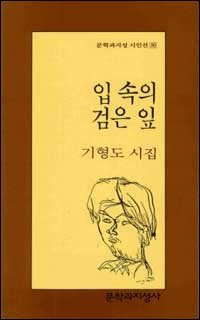

시대의 불안을 청춘의 언어로 표현했던 고 기형도(1960∼1989) 시인. 그는 갔지만 처음이자 마지막 작품인 ‘입속의 검은 잎’은 14년째 푸르디 푸른 생명력을 이어가고 있다.

이 책은 1989년 5월 초판이 나온 뒤 현재 31쇄가 나왔다. 해마다 1만5000∼2만부씩 꾸준히 팔리면서 이제 총 15만부나 판매됐다.

1990년대부터 대중으로부터 외면받고 있는 한국 시(詩). 그럼에도 이 작품이 주목받는 이유는 청년기의 절망과 고통을 다양한 색깔로 표현하면서 요즘 젊은이는 물론 386세대로부터 공감과 향수를 불러일으켰기 때문.

정과리 연세대 불문과 교수는 그의 시를 ‘흑백색’이라고 평했다. “죽음의 덫에 걸려있지만 그 내면에는 생의 바꾸기, 끊임없는 꿈틀거림이 있다. 막막한 상태에서 생의 약동을 느끼게 하는 것이 ‘기형도 신화’를 만들었다.”

저자는 “…나는 침묵이 두렵다. 침묵은 그러나 얼마나 믿음직한 수표인가. 내 나이를 지나간 사람들이 내게 그걸 가르쳤다….”(‘오후 4시의 희망’)거나 “…나 가진 것 탄식밖에 없어 저녁 거리마다 물끄러미 청춘을 세워두고 살아온 날들을 신기하게 세어보았으니…내 희망의 내용은 질투뿐이었구나…”(‘질투는 나의 힘’)라며 좌절속에서 희망을 그린다. ‘가는 비 온다’에서는 ‘유전무죄 무전유죄’로 유명한 지강헌 인질극 사건을 소재로 소외된 자들에 대한 이야기를 풀어놓기도 한다.

경기 의정부의 문호관씨(42·개인사업)는 “유년의 꿈을 죽음으로 연결한 기형도 시집이 처음에는 난해했지만 읽으면 읽을수록 깊은 즐거움을 느끼게 된다”고 소감을 밝혔다.

끝없는 나락을 헤매면서도 희망 혹은 가능성에 대한 실마리를 찾으려는 의지야말로 기형도 시의 ‘힘’이다.

황태훈기자 beetlez@donga.com

독도는 우리 땅 : 독도 수호 노력 : 시민 단체 노력 >

-

나민애의 시가 깃든 삶

구독

-

사설

구독

-

이미지의 포에버 육아

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개