● 연애편지 대필하던 ‘꼬마천재’

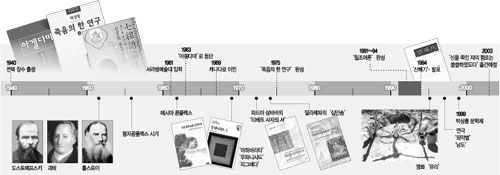

난해하기로 소문난 그의 글쓰기는 연애편지 대필에서 시작됐다. 전북 장수에서 9남매 중 막내로 태어난 그는 문학을 사랑했던 형과 누나들 사이에서 책을 쌓아놓고 읽으며 자랐다. 도스토예프스키, 괴테, 톨스토이…. 책을 많이 읽다 보니 글도 좀 쓰게 됐고 그 덕에 연애편지 대필은 언제나 그의 몫이었다. 그의 편지는 대필을 부탁한 사람들을 감동시켰지만 사랑을 성사시키는 데는 별반 도움이 못 됐다.

막내에 대한 가족들의 극진한 보살핌 속에서 자란 이 시기를 그는 ‘왕자콤플렉스’ 시기로 간주한다. 어려운 세계 명작들을 읽어내는 그를 보며 형들은 늘 그에게 “너는 천재이니 언젠가 큰일을 해낼 게다”라고 격려했고, 이렇게 형성된 ‘천재의식’은 왕자콤플렉스와 결합해 그의 삶에 깊은 뿌리가 됐다.

장수농업고를 졸업한 그는 고향을 떠나 서라벌예술대 문예창작과에 입학했다. 당시 그는 작가가 되겠다는 생각도 없이 연애편지 쓰던 실력만 믿고 ‘창작세계’에 뛰어든 것이었다. 그곳에서 그는 서정주, 김동리 등 당대를 풍미하던 작가들의 강의를 들었고 훗날 한국 문단을 호령할 이문구, 한승원, 조세희, 이건청, 권명옥 등 문학청년들을 만났다.

그러나 도스토예프스키, 괴테 같은 대문호들의 글을 읽던 그에게 이들이 눈에 찰 리 없었다. 졸업 후 문단의 풍토를 함께 개탄하다가 의기투합해 친구가 됐던 이문구조차 당시에는 서로 “재수 없는 놈”이라며 멀리하던 사이였다.

● “글로 세상을 구원” 메시아 콤플렉스

왕자콤플렉스와 천재의식은 언제부턴가 메시아콤플렉스로 변해 갔다. 그는 “나 아니면 세상을 못 구한다”는 생각을 하게 됐고, 이 때문에 먹고살기 위한 글쓰기가 아닌 온 인류를 위한 글쓰기를 추구했다. 그의 표현으로는 “메시아콤플렉스가 한 삼류 서생을 요상한 글꾼으로 만들었다”는 것이다. 그는 1963년 ‘사상계’를 통해 ‘아겔다마’로 등단했지만, 당시 잘나가던 대학 동기들과 달리 그의 작품은 문단의 환영을 받지 못했다.

문창과 동기였던 아내는 간호사가 되어 1968년 캐나다 밴쿠버로 취업이민을 떠났고 6개월 후 그도 따라갔다. 그곳에서 본격적으로 새로운 작품세계를 준비했다. 생계유지를 위한 것이긴 했지만 그는 하필이면 시체실 청소부가 되어 죽음의 세계를 가까이에서 체험했고, 그 후 서점을 운영하며 ‘마하바라타’ ‘우파니샤드’ ‘리드베다’ 등 고대 인도의 정신세계에 다가갈 수 있는 책들을 읽어나갔다. 한글로 된 종교서적들이 별로 없던 시절 그는 캐나다에서 영문서적을 통해 그 세계를 접할 수 있었다.

‘티베트 사자의 서’를 통해서는 8세기경 인도 출신의 승려인 파드마 삼바바를 만났고, ‘십만송(十萬頌)’을 통해 11세기경 티베트의 승려인 밀라레파를 알게 됐다. 그는 이들을 통해 비유와 상징 너머의 세계를 바라볼 수 있게 됐고 개별적 소아(小我)의 테두리를 넘어 대아(大我)의 경지로 들어가는 길을 배웠다.

그는 그곳에서 1975년 한국문학사의 한 획을 긋는 ‘죽음의 한 연구’를 완성해 국내에 발표했고 1991∼1994년 그 후속편인 ‘칠조어론(七祖語論·3부4권)’을 완성했다. 구어와 문어가 어우러지며 판소리의 가락을 타듯 소리와 의미가 서로를 당기고 풀면서 깊은 사유의 세계로 끌고 들어가는 그 특유의 문장은 독자에게 잠시도 긴장의 이완을 허락하지 않는다. 정교하게 짜인 그의 문장들은 집요한 갈고닦음에서 나온 것이었다. 쉼표와 쉼표가 맞닿으며 때로는 한 문장이 한 단락을 이루기도 하는 자신의 문체에 대해 그는 만연체가 아닌 ‘복합문체’라고 말한다. 문장 속에 문장이 겹겹이 들어간 복합문체는 복합적인 생각을 표현하는 데 적절하다는 것이 그의 지론이다. 주제와 문체의 이런 치밀한 결합은 많은 작가들이 그를 인정하고 따르는 이유 중 하나지만 그는 자신을 소설가로 규정하지 않는다. 그저 호소력이 있는 소설이라는 ‘수레’를 빌려서 하고 싶은 말을 할 뿐이라는 것이다.

● 죽음의 공포와 한 권의 책

그는 “평생 한 권의 책을 썼다”고 말한다. ‘죽음의 한 연구’에 이어 약 20년 만에 ‘칠조어론’을 탈고하면서 그는 하고 싶은 말을 다 했다고 생각했다. “이제 할 수 있을 만큼은 다 했으니 메시아콤플렉스도 넘어섰다”는 것이다. ‘칠조어론’ 이후에 쓴 글들은 해설을 겸해서 쓴 것일 뿐이다.

그가 평생 추구해 온 것은 죽음이었다. 뒤집어 보면 그것은 또한 삶이기도 했다. 45세에 막내를 낳은 ‘늙은’ 어머니로부터 비롯된 출생에 대한 콤플렉스와 병약했던 어머니가 돌아가실까 걱정하던 죽음에 대한 공포 속에서 성장한 그는 자신만큼 죽음을 두려워하며 산 사람도 드물 것이라고 말한다.

그런데 이 죽음은 곧 모든 진리의 원형성을 이루는 것이었고 그는 죽음에 대한 대면을 통해 삶으로 나가는 길을 찾았다. 고통스러운 현실 속에서 섣불리 희망과 구원을 이야기하는 것이 아니라 죽음 고통 파괴의 극한에 다가가 그것을 넘어설 가능성을 찾는 것이었다. 그는 이것을 “몸의 우주에서 말씀의 우주로, 다시 말씀의 우주에서 마음의 우주로 나아간다”고 표현한다. 그에 따르면 지성인들의 역할은 인간이 완전히 ‘문화화’해서 죽음 고통 파괴를 최소화하며 다음 단계로 나아갈 수 있도록 하는 것이다. 그의 글쓰기는 바로 이런 사명의 실천이다.

죽음과 삶 저편의 길을 안내해 온 그의 작품은 1980년대부터 차츰 주목을 받기 시작했고 1990년대부터는 그의 작품세계에 접근하기 위한 시도가 계속되고 있다. 영화 ‘유리’와 연극 ‘뙤약볕’을 비롯해 마임, 춤, 미술 등 그의 작품을 토대로 한 예술들이 만들어지고 인터넷에서는 그를 추종하는 모임이 활발히 움직이고 있다. 1999년에는 그의 문학을 조명하는 ‘박상륭문학제’가 열리기도 했다.

그는 이미 할 말을 다 했다고 하지만 다행히 안내자의 역할을 회피하지는 않는다. 다음달에도 그는 또 한 권의 ‘해설서’인 ‘신을 죽인 자의 행로는 쓸쓸하였도다’(문학동네)를 내놓는다.

김형찬기자·철학박사 khc@donga.com

▼박상륭의 글 한토막 ▼

사람들이, 자기네들의 말을 침에 이겨, 구워 만든 벽돌로, 하늘에 닿는 성을 쌓기 시작했다는, 풍문이 있은 지는, 하매 오래 전인데, 그런 후부터 오늘까지, 깜냥으로는 모두, 자기가 ‘말놀이의 명수’라고 믿어 그랬겠지만, 그런 자들이, 사람의 말의 성은 대체 얼마만큼이나 높이 쌓여져 올라갈 수 있는지, 그것도 좀 알아보려니와, 뭣보다도, ‘붉은 용(龍)’이라는 이름으로 불리는, 그 성주와 ‘말놀이’를 하여, 서나 이겨, 서나, 그가 내건 ‘열엿새달’ 같다고 이르는, 공주의 손을 잡아, 그 성의 성주의 자리에 앉아보겠다고, 글쎄 그런 목적으로, 모험을 떠나는 일이 끊이지 않고 계속돼 오거니와, 문제는 그럼에도, 떠나는 자만 있고, 돌아오는 자가 없다는 데 있다. (‘칠조어론’ 중에서)

지성의 나무 >

-

오늘의 운세

구독

-

병을 이겨내는 사람들

구독

-

오늘과 내일

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[지성의 나무]김병익 前문학과지성사 대표](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0