달마대사는 답한다. “성스럽다, 성스럽지 않다는 것은 애초에 없습니다(廓然無聖).”

양무제가 다시 묻는다. “스님은 누구시오.”

“모르겠습니다(不識).”

선(禪)의 초조(初祖) 달마대사가 말한 ‘불식’은 선의 슬로건이다. 깨달음의 지혜로 부처를 찾아가는 선 수행의 길에서 때로 ‘식(識)’이 방해가 될 때가 있음을 불가(佛家)는 가르치고 있다.

|

인류 문화유산인 고려 팔만대장경 전산화 작업을 완료해 일반에게도 널리 알려진 고려대장경연구소 종림 스님. 그가 쉰아홉살에 여는 첫 선묵화 전시회(12일까지·물파아트센터) 제목이 ‘종림불식(宗林不識)’이다.

누가 그에게 무엇을 물었는가, 그의 ‘불식’은 무엇인가, 알면서도 모른다는 것인가. 정말 몰라서 모른다는 것인가. 전시장에서 스님을 만나 이렇게 묻자 그는 특유의 트레이드마크인 ‘씩’ 하는 웃음으로 대신했다.

그가 그린 ‘종림불식’은 부릅뜬 눈, 짙은 눈썹, 턱수염이 전형적인 달마상 그대로이다. 제대로 화법(畵法)을 익힌 것이 아닐 텐데도 두 어깨와 무릎만 강조한 모습이 세련되고 억지스러움이 없어 온화하다. 하지만 직선적 눈길로 무언가 응시하는 모습은 예사롭지 않다. 소박하고 어눌하지만, 속내에는 아무나 넘볼 수 없는 강한 자기 세계가 숨어 있는 듯한 그의 달마상은 일상의 종림 스님 모습 그대로다.

|

1968년 동국대 인도철학과를 졸업하고 지관 스님을 은사로 해인사로 출가(1972년)한 그는 평소 ‘운수단(雲水壇)’이라는 그의 호 그대로 형식과 가식, 머무는 것을 싫어하는 자유인의 면모를 보여 주었다. 강원(講院) 시절에는 불립문자(不立文字)를 앞세우는 절 집안에서 금기라 할 수 있는 칸트, 헤겔, 노자, 장자 등 온갖 철학서들을 읽고 소개했다. 만화광으로도 유명해 전국 승려대회 같은 엄숙한 자리에서 ‘짱구는 못 말려’를 읽다 일간지 사진기자의 앵글에 잡혀 유명해지기도 했다.

엄숙하고 경직된 종교적 분위기에 어울리지 않는 그의 자유로운 처신은 때로 야유나 조롱의 대상일 수 있었건만, 워낙 겸손하고 사심 없는 품성과 안팎이 일치하는 성실한 삶의 태도 때문에 크게 흠 잡히지 않았다.

제도권 직책으로는 유일하게 83년 해인사 도서관장을 맡았던 그는 이 산 저 산을 떠돌다 한때는 봉고차에 책과 바리때를 싣고 전국 유랑을 다녔다. 그러다 92년 돌연 대장경 전산화 작업을 하겠다고 선언해 주위를 놀라게 했다.

종단, 정부, 기업 등 주변의 도움이 많긴 했어도 100여명에 가까운 직원들의 생계를 책임지면서 10여년간 사업을 이끌어온 것은 온전히 그의 몫이었다. 3년 전 총 5280만1771자를 CD에 모두 수록하는 전산화 1차 작업을 끝내고 한 고비 넘길 즈음, 이번에는 ‘선묵화전’을 들고 대중 앞에 나선 것이다.

평소에도 끼적거리기를 좋아해 혼자 낙서처럼 붓을 잡다가 3년 전 인연이 된 서예가 일사 석용진에게 사사하면서 본격적으로 선묵화를 시작했다. 어려서 붓을 잡았다는 구력(舊曆)에 걸맞게 조형미가 탁월하고 기성 서체를 모방하지 않는 참신함에 속기(俗氣)가 묻어 있지 않아 청량함이 느껴진다. 가늘고 유연한 기운으로 욕심이나 집착 없이 붓 가는 대로 쓱쓱 그린 것 같아 빙그레 웃음이 나오게 하고 편안한 마음을 갖게 한다.

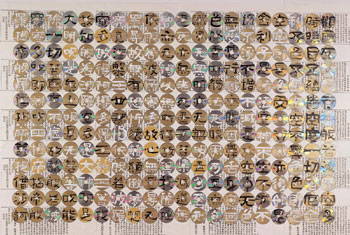

특히 고려대장경 CD 위에 아크릴 물감으로 반야심경을 예서체로 쓴 ‘멀티 팔만대장경’은 디지털과 아날로그를 넘나드는, 경계없음을 보여준다.

이번 전시에 내걸린 50점의 작품들에선 평생 안주와 정형을 싫어하며 고집스럽게 자유를 지향해 온 한 승려의 삶이 고스란히 담겨 있다. 그가 꿈꾸는 자유의 세계는 질곡, 제도, 가족, 시간과 공간 속에 묶여 사는 현대인들이 지향하는 세계이기도 하다. 그림 속에 숨은 종림은 바로 나의 모습, 우리의 모습이다. 02-739-1997∼8

허문명기자 angelhuh@donga.com

전시 >

-

오늘의 운세

구독 139

-

동아시론

구독

-

광화문에서

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0