‘갈증이며 샘물인’(1999) 이후 4년 만에 내는 이번 시집은 시인이 거둔 여덟 번째 ‘열매’가 된다. 13일 서울 서대문구 신촌동 연세대 연구실에서 시인을 만났다.

시인은 창 너머로 교내 공사장을 물끄러미 바라보더니 “저 자리에 있던 50년 넘은 참나무 두 그루가 건물 신축 때문에 베어졌다”고 말했다. “머리 깎인 삼손처럼 기운 빠지고 허전해요. 나무를 바라보며 얻는 기운이 대단했거든….”

|

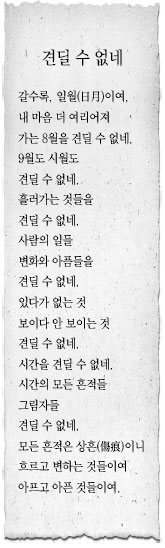

이순(耳順)을 지나온 뒤 시인은 상실이나 죽음, 병(病)에 대한 생각에 더 깊이 빠져드는 모양이다. 베어져서 더 이상 안부를 물을 수 없게 된 참나무처럼 보였다 보이지 않는 것들이 시인을 견딜 수 없게 하는 것 같다.

시간을 소재로 한 시들이 꽤 눈에 띄어 시인에게 물었더니 “그저 세월과 나이 탓”이라며 웃는다. “시란 무거운 삶을 가볍게 들어올려 결국 고통까지 환하게 투사해야 한다”는 시인의 지론은 이번 시집에서도 여전히 유효하나 전작에 비해 더 단순하고 건조한 시가 많아졌다는 평이다.

‘너의 고통에도 불구하고/내가 꽃피었다면?/나의 괴로움에도 불구하고/네가 꽃피었다면?/아, 자연의 길은 그렇다’ (‘모든 건 꽃 핀다’ 중)

‘자기를 벗어날 때처럼/사람이 아름다운 때는 없다’ (‘사람은 언제 아름다운가’)

시인은 근래 들어 부쩍 “오늘날 시가 사람들을, 이 세상을 위해 무엇을 할 수 있는가” 자문한다고 했다. 그는 “제멋에 겨워 부르짖는 수준, 겉으로는 그럴싸해 보여도 결국 자기 자신한테 말하는 수준에 머물면 좋은 시라고 할 수 없기 때문”이라고 설명했다.

멕시코 시인 옥타비오 파스는 “가짜 시인은 거의 언제나 타자의 이름으로 자기 자신에 대해 말한다. 진짜 시인은 자기 자신한테 말할 때도 타자와 이야기한다”고 했다. 시인은 파스의 이 말을 ‘거울’처럼 늘 비춰본다.

“시는 우리들이 제자리를 찾게 하고 참된 순간을 회복하게 하죠. 그래서 자신을 새롭게 하고 사물의 질서를 끊임없이 새롭게 하는 것이라고 할 수 있는데, 그런 점에서 (내 시가) 손색이 없는지…. 그런 점에서 게을러지지 말아야 할 텐데요.” 시인은 “한국 시단에는 ‘조미료’를 친 시들이 너무 행세하고 있다”고 걱정했다.

“고독이나 사랑, 슬픔, 성스러운 감정을 시에 살살 친단 말이죠. 그렇게 사춘기 아이들 감성을 자극해서 팔리는 시가, 나는 가장 나쁜 시라고 생각합니다. 그런 시보다 오히려 유행가 가사가 마음을 건드리는 경우가 많더군요.”

시인도 유행가를 들으며 무릎을 친 적이 있었을까.

“그럼요. ‘연분홍 치마가 봄바람에 휘날리더라∼’로 시작하는 ‘봄날은 간다’. 한영애가 부르는 노래가 참 좋더군요. 2, 3절을 외우려고 가사를 써둔 종이가 서랍 어디에 있을 텐데….”

조이영기자 lycho@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![노안-난청, 잘 관리하면 늦출 수 있다[건강수명 UP!]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130484349.15.thumb.jpg)

![“제 패스 받아서 골이 터지면 이강인 부럽지 않아요”[양종구의 100세 시대 건강법]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480612.3.thumb.jpg)

댓글 0