제대로 된 도자기 하나를 빚는 데에 흙을 배합한 재료의 성분과 불 속에서의 변화, 유약을 바르는 전 과정이 영향을 미친다. 불을 잘 땠다 하더라도 흙을 잘못 섞었거나 부적합한 유약을 발랐다면 좋은 도자기가 나올 수 없다. 여기에 땔감이나 날씨까지 따라 주어야 좋은 결실을 기대할 수 있다.

40여년 동안 한결같이 전통 도자기 제작의 맥을 이어 작업해 온 도예가 이종수씨(68)는 흙을 만지는 첫 단계부터 유약을 바르고 불을 때 도자기를 골라내는 최후의 순간까지 오로지 혼자서, 아직도 나무 불 때기라는 옛날 방식으로 자연과 더불어 작업해 온 손꼽히는 장인이다.

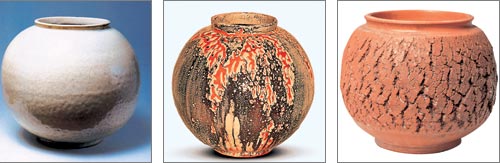

그의 그릇 짓기 40년을 돌아보는 전시회가 24일∼11월 16일 서울 평창동 가나아트센터에서 열린다. 백자의 순수함을 담은 ‘잔설의 여운’, 흙과 불의 만남을 조형화한 옹기나 토기류 작품들을 선보이는 ‘마음의 향’ 등 두 가지 주제 아래 40여점의 작품들을 전시한다.

|

1979년 돌연 이화여대 교수직을 버리고 낙향한 그는 고향인 충남 금산군 추부면 용지리 산골마을에 작업장을 짓고 이곳에서 20여년간 그릇 만들기에만 전념해 왔다.

전시준비차 서울에 올라온 그는 백발이 성성하고 허름한 옷차림이 시골마을 할아버지 같은 모습이었지만 맑은 얼굴과 깊은 눈매가 흡사 도자를 화두로 도를 닦는 수행자를 연상시켰다.

그는 “처음 낙향했을 땐, 뭐 잘났다고 교수직까지 버리느냐고 조롱하는 소리들이 많아 1년 동안 사람도 안 만나고 아무 것도 안하면서 칩거했다”며 “그러던 어느 날 마음속에 나는 이거(도자) 아니면 안 된다는 절박감이 들었고 그때부터 혼자 땅을 파고 나무를 베고 길을 닦고 가마를 만들기 시작했다”고 회고했다.

|

이제는 바람이나 별만 보아도 불을 때야 할 시기인지 직감으로 안다는 그는 “흔히 도자기 만드는 일은 우연을 기다리는 것이라고 하는데 도자를 빚고 굽는 모든 과정에 작가들이 얼마나 벙어리 냉가슴 앓듯 고민하고 혼을 바치는지 잘 모르고 하는 소리”라고 말했다.

인간 이종수에게 보이는 진지함과 철저함은 그가 빚어내는 도자의 모습과는 사뭇 다르다. 그의 도자에서 배어 나오는 아름다움은 구수하고 오래 볼수록 정이 묻어나는 편안함이기 때문이다. 작가를 실제 만나보니, 보는 사람에게 자연스럽고 편안한 아름다움을 만들기 위해 정작 작가 자신은 얼마나 혹독한 대가를 치르고 있는지 엿보였다.

그의 도자의 또 다른 특징은 전래 토기나 옹기의 형태, 그리고 기름진 논바닥을 연상시키는 독특한 재질감이다. 전시회에 출품된 그의 그릇에는 뽐냄도 없고 초라함도 없고 당당하면서도 티내지 않는 겸손이 숨어 있다.

“이종수 그릇의 미학은 충분히 의도했지만 그 의도가 보이지 않는 허수(虛數)의 아름다움이다. 은은한 자연미가 돋보여 안 만든 것 같은 아름다움이 나온다.”(조각가 최종태)

이번 전시회에서 작가는 희고 반짝이는 달 항아리에서부터 거칠고 투박한 항아리, 여러 다완(茶碗)과 주병(酒甁) 등 지난 세월의 작업 축적을 보여주는 다양한 그릇들을 모두 꺼내 놓는다.

때로 가마에서 나온 작품들을 보고 너무 부끄럽고 창피해 무의식적으로 주변에 아무도 없는지 둘러본 적도 있었다는 그는 “무엇보다 자기 자신에게 철저해야 한다”고 강조하는 이 시대의 진정한 장인이었다. 02-720-1020

허문명기자 angelhuh@donga.com

전시 >

-

특파원 칼럼

구독

-

내가 만난 명문장

구독

-

정경아의 퇴직생활백서

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0