‘고딕성당’과 ‘성’의 후속시리즈로 ‘도시’와 ‘피라미드’가 나왔다. 세부적인 사항들을 꼼꼼히 챙기면서도 이리 저리 각도를 돌려가며 전체적인 조망에 깊이를 더하는 그림들, 사실에 충실한 듯 건조하면서도 사실은 드라마틱하기까지 한 서술방식 등, 저자의 솜씨는 여전히 돋보인다. 그는 건축을 전공하고 때때로 미술을 가르치기도 하는 선생이라 하는데, 여행과 연구를 통해 인문학적 내공이 탄탄히 쌓인 말 그대로 진정한 교양인이 아닌가 싶다.

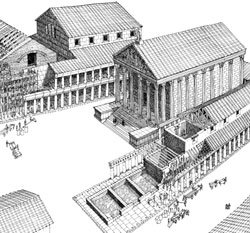

사실 내용을 읽어보지도 않고 처음 이 책들에 확 이끌렸던 데에는 무엇보다 정교하면서도 단아하고, 한마디로 멋지기 그지없는 일러스트레이션이 한몫했다. 그런데 책을 찬찬히 따라갈수록 더더욱 인상적인 것은, 사실이면서도 사실이 아닌 허구의 세계를 차분하면서도 생생하게 포착해 가는 이야기 방식이다.

그는 중세 고딕성당과 웨일스의 성, 이집트의 피라미드와 고대 로마가 어떻게 만들어졌는지를 가상의 공간과 인물들을 설정하여 추론해 들어가는데, 흑백에 건조체의 그림책이 이렇게 화려하게까지 여겨지는 데엔 이런 서술 방식이 한몫하고 있다는 느낌이 든다.

굳이 건축이나 토목 등에 관심이 깊지 않은 사람도, 피라미드나 콜로세움, 중세의 성과 성당들을 볼 때 도대체 그 옛날에 어떻게 이렇게 방대한 구조물들이 만들어질 수 있었나 궁금해진다. 아마 아이들은 더할 것이다.

그런데 이런 초보적인 수준의 지적 호기심을 그냥 단순한 지식의 축적을 통해 채우기보다 이렇듯 풍부한 식견과 함께 우아한 이야기 전개를 통해 스며들 듯 인류 문명의 바다로 잠입해 들어가도록 인도될 수 있다는 것은 여간 행복한 일이 아니지 않은가? 다만 우리에게도 한국의 고분과 성곽, 도시와 절 등을 이렇게 격조있게 보여주는 그림책들이 더욱 더 많아졌으면 하는 아쉬움이 남는다.

마지막으로 한마디. 이번에 나온 책 중에서 더 관심을 끄는 편은 ‘도시’다. ‘피라미드’도 물론 훌륭하지만 그 시대의 삶이 단순했던 까닭에 이야기도 좀 더 단순할 수밖에 없다면, ‘도시’는 훨씬 더 우리의 삶과 가깝게 느껴지는 비판적 성찰들이 묻어나고 있기 때문일 것이다.

‘로마 사람들은 도시가 사업이나 정부, 또는 종교의 중심지 그 이상의 무엇이며, 무엇보다 사람이 살고 싶은 곳이 되어야 한다는 것을 잘 알고 있었다’ 혹은 ‘도로를 만들 때는 사람을 우선으로 생각했다. 사람들이 걸어 다닐 길을 충분히 마련하고, 길을 오가는 사람들의 건강과 안전을 해칠 수 있는 수레나 마차의 운행은 법으로 엄격하게 통제했다’는 구절이나 물 및 길의 규모를 미리 정하고 들어간 것이 ‘부유한 사람이건 가난한 사람이건 가리지 않고 도시의 모든 사람에게 필요한 것들을 공급하기 위해서였다’라는 설명을 보면 작가 또한 현대를 살아가는 사람으로서 지금 우리가 살아가고 있는 도시의 삶을 반성하려는 의지가 뚜렷한 것으로 보인다.

행정수도 이전에 대한 찬반 논의가 분분한 오늘날, 이 책에서 저자가 들려주는 이야기들은 어린이들을 넘어 우리나라 어른들 모두에게도 많은 생각거리를 던져주고 있는 듯하다.

주미사 동덕여대 강의전임교수·불문학

어린이 책 >

-

정세연의 음식처방

구독

-

초대석

구독

-

유레카 모멘트

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[어린이 책]마법의 물뿌리개야, 내 키도 크게 해 줘](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/03/14/131209123.4.jpg)

댓글 0